Der russische Dichter galt bei rechten Feinden und jüdischen Anhängern gleichermaßen als „Judenfreund“, wurde aber auch verdächtigt, ein versteckter Antisemit zu sein. – Gegen die Gerüchteküche hilft allein Quellenlektüre

Anders als bei Thomas Mann spielen jüdische „Figuren“ und „Themen“ in den Dichtungen von Leo N. Tolstoi (1828-1910) nur ganz am Rande eine Rolle. Die entsprechenden Belegstellen lassen sich per Suchfunktion in den Digitalausgaben der Tolstoi-Friedensbibliothek leicht auffinden. Sie ergeben in der Gesamtschau keine wie auch immer ausgerichtete „Tendenz“.

Schon zu Lebzeiten Tolstois wurde darüber gestritten, wie sich der Dichter denn zu Juden, zum Judentum oder zur „Judenfrage“ stelle: „Man verdächtigte ihn entweder eines versteckten Antisemitismus oder einer übertriebenen Judeophilie“; dem rechten Lager galt der Graf als „satanischer Trommler, der mit den Juden im Bunde stand und mit Kräften, die sich gegen Russland verschworen“ (Inessa Medzhibovskaya).

Unter der jüdischen Anhängerschaft gab es die verständliche Neigung, die Anwaltschaft des großen Vorbildes für die Sache der Bedrückten zu idealisieren, während einige jüdische Kritiker dem Dichter Untätigkeit bzw. Gleichgültigkeit vorwarfen. Deutsche Antisemiten hielten es schließlich für ausgemacht, dass Tolstois Ehefrau jüdischer Herkunft war.

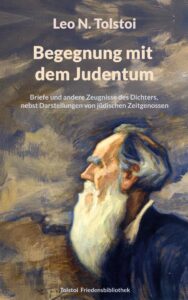

Wer der Gerüchteküche (mit vielen unbelegten Erregungen) entkommen möchte, kann sich seit diesem Sommer anhand einer breit angelegten Edition von Quellen, die unterschiedlichen Lebensphasen und Textgattungen entstammen, ein eigenes Bild verschaffen. Dargeboten werden in dem neuen Band „Begegnung mit dem Judentum“ Zeugnisse aus Tolstois Dichtungen, religiösen Werken, sozialethischen Schriften und Briefen sowie „dokumentarische Darstellungen seiner Haltung zum Judentum“ aus der Schreibwerkstatt von vier Zeitgenossen (Raphael Löwenfeld, Isaak B. Feinerman, Faiwel Goetz, Alexander Goldenweiser). Es folgen fünfzehn „Texte über Tolstoi von deutschsprachigen Autoren aus jüdischen Familien“ (Rezeption, wertschätzende Würdigung und Kritik 1904-1918, 1928). Den Abschluss bilden u.a. eindrucksvolle Stellungnahmen von Herman Bernstein (1908) und Scholem Alejchem (1911) sowie ein Tolstoi-Buch des nordamerikanischen Rabbiners Joseph Krauskopf (1911, Übersetzung: Ingrid von Heiseler). Gerade bei den unvorteilhaften, zwiespältigen Zeugnissen habe ich in der Sammlung größtmögliche Vollständigkeit angestrebt.

„Das Alte Testament lese ich nicht …“

Das Alte Testament erweckt um 1861 in Tolstois „Schule von Jasnaja Poljana“ – gemäß dem Wunsch des ‚volkstümlichen‘ Grafen und der Eltern – bei den Bauernkindern die wunderbare Gabe des Erzählens, während das Neue Testament viel schlechter ankommt. Die Bibel selbst – so Leo N. Tolstoi – ist im Wortlaut zur Hand zu nehmen, nicht irgendwelche bearbeiteten Auszüge für den Religionsunterricht: „Mir scheint, dass dies Buch der Kindheit des Menschengeschlechtes auch immer das beste Buch für die Kindheit des einzelnen Menschen sein wird.“

Wie anders begegnet uns Tolstoi dann im Rahmen seiner Bibelarbeit der Jahre 1879-1881: „Das Alte Testament lese ich nicht, denn die Frage besteht nicht darin, wie der Glaube der Juden war, sondern worin der Glaube Christi besteht.“

Der Dichter hat nun trotz gegenteiliger Bekundung das Alte Testament weiterhin zur Hand genommen und ließ sich sogar ab 1882 vom Moskauer Rabbiner Solomon Alekseevich Minor (1826-1900) Sprachunterricht geben, um die Hebräische Bibel im Original studieren zu können. Mit diesem Gelehrten las Tolstoi auch das 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums: „Fast bei jedem Ausspruch sagte der Rabbiner: dies steht in der Bibel, dies steht im Talmud, und zeigte mir in der Bibel und im Talmud Aussprüche, die den Aussprüchen der Bergpredigt sehr nahe kamen. Als wir aber an den Vers gelangten: widerstrebet nicht dem Übel, sagte er nicht: auch das steht im Talmud, sondern fragte mich nur spöttisch: ‚Und erfüllen dies die Christen? Bieten sie den andern Backen dar?‘ – Ich konnte nichts darauf erwidern, umsomehr als ich wußte, dass die Christen gerade um diese Zeit nicht nur ihren Backen nicht darboten, sondern die Juden auf die dargereichte Backe schlugen.“ Graf Leo Tolstoi hatte Grund genug, angesichts der Pogrome nach dem Attentat auf den Zaren von 1881 an dieser Stelle zu schweigen.

„Du sollst nicht Krieg führen!“

Nach seiner „christliche Kehre“ hatte sich der Dichter alsbald vom orthodoxen Staatskirchentum in Russland distanziert, da dieses die staatliche Menschentötung der Justiz (Todesstrafe) und das Massenmorden durch das kriegsstaatliche Militär absegnete. Die Bergpredigt übersetzte Tolstoi in seiner Evangelien-Auslegung so: „Jesus wandte sich zu den Judäern und den Heiden … Er predigte die Einheit der Menschen und die Aufhebung der Gewalt.“ Das Gebot der Feindesliebe bedeute: „fremde Völker nicht anfeinden, keinen Krieg führen, nicht teilnehmen an Kriegen, uns nicht waffnen zum Kriege, sondern uns zu allen Menschen, welcher Nation sie auch angehören mögen, ebenso verhalten, wie wir es zu der eigenen tun.“

Wie nun könnte Tolstoi, dem prophetischen Ankläger aller Staatsgottheiten und jeglichen Kriegskirchentums der Christen, nicht auch die Lektüre der Hebräischen Bibel zum Problem werden? „In den alttestamentlichen Büchern finden sich über sechshundert Stellen, die ausdrücklich davon sprechen, dass Völker, Könige oder einzelne über andere hergefallen sind, sie vernichtet und getötet haben. […] An ungefähr tausend Stellen ist davon die Rede, dass der Zorn Jahwes entbrennt, dass er mit Tod und Untergang bestraft, wie ein fressendes Feuer Gericht hält, Rache nimmt und Vernichtung androht: […] Kein anderes Thema taucht so oft auf wie die Rede vom blutigen Wirken Gottes. […] Neben den vielen Texten, gemäß denen der Herr die Übeltäter dem Schwert der Bestrafer ausliefert, gibt es über hundert Stellen, in denen Jahwe ausdrücklich befiehlt, Menschen zu töten, […] ist er es, der befiehlt, menschliches Leben zu vernichten, der sein Volk wie Schlachtvieh preisgibt und die Menschen gegeneinander aufhetzt.“ (Raymund Schwager)

In seiner frühen Religionsschriften weiß Tolstoi zwar schon, dass es keineswegs ein Gebot zum Feindeshass im Alten Testament gibt, aber ansonsten schaut er vor allem auf die archaischen Schichten zur Kriegsgewalt. Seine entsprechenden Traktate sind wirklich antijudaistisch. Die Verwurzelung des Lehrers aus Nazareth im Judentum wird übergangen. Der jüdische Glaube wird – insgesamt nicht sachgerecht – nur einer negativen allgemeinen nationalreligiösen Stufe der Legitimation von Herrschaft, Aneignung und Kriegsgewalt zugeordnet. Die universelle Perspektive von Propheten und rabbinischer Lehre bleibt zunächst unterbelichtet.

Andererseits fanden in Russland alsbald viele jungen Juden Zugang zu Tolstois Anschauungen, weil der Dichter das für sie anstößige Dogma einer „göttlichen Dreifaltigkeit“ und eines exklusiven „Gottmenschentums“ Christi hinter sich gelassen hatte.

Solidarisierung mit den Opfern von Hetze und Pogrom

Leo Tolstoi hat zur „Judenfrage“ keine Dichtung und auch keinen eigenständigen sozialkritischen Traktat verfasst. Angesichts seines breitgefächerten Engagements ab 1879 ist die diesbezügliche Enttäuschung bei Anhängern und Kritikern berechtigt. Namentlich in der ‚Affäre Dreyfus‘ hat Tolstoi keine gute Figur abgegeben. Sein Anliegen – Kritik der selektiven, durch Massenmedien erzeugten Empörung – war berechtigt, der herangezogene Beispielfall (Dreyfus) aber falsch gewählt. Unhaltbar ist indessen die verleumderische These, das Leid seiner drangsalierten jüdischen Mitmenschen sei dem Dichter gleichgültig gewesen …

In der frühen „jüdischen Forschungsliteratur“ zu den Pogromen im Zarenreich ist von Leo Motzkin 1909 vorgetragen worden, Tolstoi habe schon Anfang der 1880er Jahre „die russische Bureaukratie unumwunden bezichtigt, die damaligen Ausschreitungen angezettelt zu haben“; sein betreffender Brief sei „zwar nur inhaltlich nach dem Gedächtnis im ‚Woschod‘ reproduziert worden“, könne „aber, da er unwidersprochen geblieben ist, nicht als apokryph gelten“.

Der Philosoph Wladimir S. Solowjow (1853-1900) und der Sprachwissenschaftler Emile J. Dillon (1854-1933) bitten Leo N. Tolstoi im Februar 1890 darum, im eigenen Namen eine Protestadresse an die Regierung wider bevorstehende neue Bedrückungen der Juden zu verfassen. Der Dichter will die Sache gerne unterstützen, aber keinen eigenen Text verfassen, und antwortet am 15. März 1890: „Ich weiß es von vorneherein, dass, wenn Du Wladimir Sergejewitsch Deine Meinung in dieser Angelegenheit (der Judenfrage) äußern würdest, Deine Worte auch der Ausdruck meiner Gedanken und Gefühle wären, denn der Grund unseres Entsetzens über die Unterdrückung der jüdischen Nation ist bei uns beiden derselbe: Die Erkenntnis der Brüderschaft der Völker und im besonderen die Freundschaftsbande mit den Juden, aus deren Mitte der Nazarener hervorgegangen ist und die von der Dummheit der sich Christen nennenden Götzendiener so viel zu leiden hatten und noch immer zu leiden haben.“ Nachdem Tolstois Unterschrift, die als erste unter dem von Solojow verfassten Text steht, vorliegt, folgen noch Dutzende andere.

Beim Pogrom von Kischinjow in Bessarabien (heute: Chișinău ǀ moldauische Hauptstadt) im April 1903 wurden unter unvorstellbaren Verwüstungen in der Stadt 49 jüdische Bewohner und Bewohnerinnen ermordet sowie 600 weitere verletzt. Entlang der genannten Briefzeugnisse lässt sich eine grobe Chronologie zur Solidarisierung des Dichters mit den Opfern nachzeichnen: Am 27. April 1903 beantwortet Tolstoi eine Zuschrift des Elisawetgrader Zahnarztes Emmanuil Grigorjewitsch Lipetzki (geb. 1870) vom 18. April, mit gleichem Wortlaut auch einen Brief des Moskauer Pianisten David Solomonovich Shor (1867-1942). Neben seinem Entsetzen, scharfer Kritik an den staatlichen Behörden und seinem Votum gegen eine bewaffnete Antwort der jüdischen Seite (Ablehnung von Gegengewalt nach dem Vorbild der Staatsmacht) teilt der Dichter auch ein Missverständnis mit, dem er sich angesichts der zahlreichen Postzusendungen in dieser Sache ausgesetzt sieht. Als Verfasser weltanschaulicher Werke dürfe er nicht verwechselt werden mit einem politischen Publizisten, der sich – u.a. auch auf der Grundlage kompetenter eigener Recherchen – zeitnah zu Tagesereignissen äußern kann (und muss).

Ebenfalls am 27. April antwortet Tolstoi dem Moskauer Literaturwissenschaftler Nikolai Iljitsch Storozhenko (1836-1906) in der Sache eines Protestschreibens an den Kischinjower Bürgermeister Karl-Ferdinand Schmidt. Briefüberbringer ist der Tolstoi befreundete junge jüdischer Musiker Alexander Goldenweiser. Der Empfänger redigiert die Note ganz im Sinne Tolstois, der dann namentlich die Unterzeichnerliste anführt. Der Dichter verweigert sich also – wie schon früher – keineswegs als prominenter Unterstützer, wenn gemeinschaftliche Initiativen ergriffen werden.

Mit einem Anliegen wendet sich auch Solomon Naumovič Rabinovič (Sholom Aleichem, 1859-1916), Leitgestalt der noch jungen jiddischen Literatur, an den Grafen in Jasnaja Poljana. Es soll unter dem Titel ‚Hilfe‘ ein Sammelwerk zugunsten der Opfer des Pogroms in Kischinjow herausgegeben werden – mit Übertragungen zunächst ins Jiddische. Tolstoi antwortet am 6. Mai 1903: „Die fürchterliche Untat, die in Kischenew begangen wurde, hat mich krank gemacht. […] Vor einigen Tagen übersandten wir ein Kollektivschreiben an den Bürgermeister von Kischenew, in welchem wir unseren Gefühlen über die Nachricht von dem fürchterlichen Geschehnis Ausdruck liehen. Ich werde mich sehr freuen, Euer Werk zu fördern, und mich bemühen, etwas Entsprechendes zu schreiben. Zu meinem Leidwesen ist es mir nicht möglich, das, was ich zu sagen habe [nämlich: Kritik an Staat und Regierung, pb], in russischer Ausgabe im Druck erscheinen zu lassen.“ Tolstoi hält sein Versprechen und schickt als Spende sogar insgesamt drei literarische Beiträge (Assarhaddon; Arbeit, Tod und Krankheit; Drei Fragen), die – ins Jiddische (Erstausgabe) und andere Sprachen übersetzt – zum Jahresende erscheinen können. Der Erlös und die Öffentlichkeitswirkung helfen den Pogromopfern.

Hat Isaak Feinerman alles nur erfunden?

Umstrittene „Tolstoi-Schriften“ wurden herausgegeben von Isaak Borissowitsch Feinerman (1863-1925), der aus einer orthodoxen jüdischen Familie im zentralukrainischen Krementschuk stammte und ein Anhänger des Grafen wurde: 1885 kommt der junge Isaak mit seiner damaligen Frau nach Jasnaja Poljana mit dem Ziel, an der dortigen Schule Lehrer zu werden. Er strebt deshalb die Taufe an, bekommt aber trotzdem keine Zulassung zum Schuldienst (stattdessen: bäuerliche Arbeiten oder auch Schäferberuf). Tolstoi hat die aus pragmatischen Gründen beabsichtigte Konversion als Anpassung an die geforderte Norm im August 1885 eher kritisch gesehen.

Der Graf war Isaak „sehr zugetan und nahm mit seinen Hausangestellten großen Anteil an Feinermans Schicksal. Er unterstützte Feinermans Begeisterung für die Landwirtschaft und die genossenschaftliche Arbeit“ (I. Medzhibovskaya). Dass Feinerman auf dem Landgut einen günstigen, vermittelnden Einfluss auf die Beziehungen zwischen Grafenfamilie und Bauern (Mushiks) gehabt hat, geht aus einem Brief Tolstois vom September 1887 hervor: „Mein Verkehr mit den Dorfbewohnern ist ohne Sie nicht so rege, aber immerhin lebhafter, humaner, menschlicher als früher – und das danke ich Ihnen.“

Zwischen 1885 und 1899 versieht Tolstoi seine Briefe an Isaak Borissowitsch mit den warmherzigsten Grußformeln und versichert seine Liebe. Laut Tolstois enger Freundin, Marya Alexandrovna Schmidt „wurde Lew Nikolajewitsch sehr angezogen von [Feinermann]: Es kam vor, dass der zerzaust im Gras lag, das schwarze Hemd in die Hose gesteckt, und Lew Nikolajewitsch saß daneben und bewunderte ihn“. Javier Sethness Castro schreibt im Zusammenhang mit dieser Episode aus der gemeinsamen Zeit in Jasnaja Poljana sogar, auf der Grundlage seiner Gespräche mit Isaak Feinerman habe der russische Freudianer Wassili Rozanow (1856-1919) später die – nachweislich auch von der Gattin vermuteten und außerdem in eigenen frühen Aufzeichnungen Leo N. Tolstois bezeugten – bisexuellen Tendenzen des Dichters ‚aufgedeckt‘.

Noch zu Tolstois Lebzeiten hat Feinerman unter dem Künstlernamen ‚Teneromo‘ folgende Bücher über sein großes Vorbild veröffentlicht: Erinnerungen an L. N. Tolstoi (St. Petersburg 1906), L. N. Tolstoi über die Juden (St. Petersburg 1908) und Reden von L. N. Tolstoi 1885-1908 (Odessa 1908). Die Problematik dieser Schriften, in denen der Graf uns als ein ausgesprochener Freund oder Anwalt der Juden nahegebracht wird, tritt schnell zutage. Hier werden Erinnerungen und (aus der Erinnerung heraus) zu Papier gebrachte Gespräche kombiniert. Tolstoi kommt – scheinbar – in direkter Rede zu Wort, aber es handelt sich eben nicht um vom Dichter autorisierte Texteditionen! Die Gräfin schreibt auf ein hauseigenes Bibliotheksexemplar: „Alles nur erfunden!“ Tolstoi teilt auf eine Anfrage hin sogar mit, er kenne den Verfasser nicht.

Doch sollten wir Isaak Feinerman, dem einstigen Liebling des Dichters, wirklich die Dreistigkeit zutrauen, gleich viermal noch zu Lebzeiten seines verehrten Vorbildes bloße Erfindungen (vollständig aus der Luft Gegriffenes) drucken zu lassen – im bedeutendsten Fall gar mit einem Geleitwort des Reichsduma-Abgeordneten Osip Pergament?

Die Frage der Authentizität bzw. Zuverlässigkeit ist für die Lesenden von größter Wichtigkeit, handelt es sich doch u.a. um eine scharfe – anarchistische – Kritik der militarisierten National- und Staatsidee von bestimmten Zionisten, die sich dem Ideal der sie umgebenden nichtjüdischen Machtgebilde angleicht und namentlich auch von der jüdischen Orthodoxie abgelehnt wird. Zionismus sei „Blut vom Blute und Fleisch vom Fleische des modernen Europäismus […] die Führer des Zionismus, sonst kluge und talentvolle Leute, […] glaubten, dass die Stärke Europas in seinen staatlichen Institutionen bestehe, d.h. in der Anzahl von Kanonen und allen Schrecken des Militarismus – und faßten nun den Plan, auch ihren ehrwürdigen Greis in Uniform zu stecken und ihm einen Degen in die Hand zu drücken. Sie wollten einen neuen Judenstaat gründen. Ist doch jetzt das beste in Europa, ja sogar in Amerika, alles was halbwegs vernünftig denkt […] empört über den Wahnsinn und Schrecken dieses Abgrundes, genannt Militarismus, wohin Hals über Kopf, die ganze verwilderte Menschheit, die sich zivilisiert nennt, hineinstürzt. […] Was verlockte sie, was gefiel ihnen an dieser nationalistischen, im Grunde aber militaristischen Bewegung unter den europäischen Volksführern, denen die Führer des Zionismus augenscheinlich aus allen Kräften nachzueifern versuchen?“ – Sind das Feinermans Gedanken oder Ausführungen des Grafen?

Die von ‚Teneremo‘ dem Publikum dargebotenen „Tolstoi-Wendungen“ wider den Judenhass haben eine beachtenswerte Wirkungsgeschichte. Sie wurden z.B. gegen Ende des Massenmords der Deutschen an sechs Millionen Juden in den Vereinigten Staaten einer deutschsprachigen Leserschaft der Zeitschrift „Aufbau“ (1.12.1944) erneut mitgeteilt – ohne Quellenangabe:

„Ich sehe immer deutlicher, dass der Antisemitismus keine Anschauung, keine politische Überzeugung, keine Parteiansicht ist, sondern ein krankhafter Zustand, eine wilde Leidenschaft, die schon an das Gebiet der niederen erotischen Leidenschaften mit einer besonders ekligen Nuance grenzt. – Graf Leo Tolstoi.“

Der Kreis einer universellen Menschlichkeit

Der späte Tolstoi zeichnete sich aus durch eine – auf das Gemeinsame bzw. Verbindende schauende – ‚Theologie der Religionen‘, in welcher das Judentum gleichberechtigt mit anderen Menschheitsüberlieferungen in den Kreis tritt. Im ersten Jahrtausend vor der christlichen Zeitrechnung haben sich Menschen an weit voneinander entfernten Orten der Erde und mit sehr verschiedenen Vorstellungswelten eingefunden in jenes göttliche „Wohl wollen“, das unterschiedslos allem gilt, was lebt. Ob dies sich nun in einer Urkunde des Taoismus, dem Erwachen des Buddhas zu einem universellen Mitfühlen oder den Prophetenbüchern Israels niederschlagen hat, die Tröstung geschieht – wie L. N. Tolstoi meint – hier wie da: Wir können erwiesenermaßen die angstgetriebene Selbstsicherung verlassen und das Heilsversprechen der Gewalt durchschauen, jenen wahnhaften Trug, welcher sonst am Ende die gesamte Menschheit verderben würde.

Besonders deutlich zeigte sich dieser Wandel der Blickrichtung in der gesteigerten Aufmerksamkeit Tolstois für den Talmud im letzten Lebensjahrzehnt. In den Lesewerken des Grafen nahmen Sentenzen aus dem Talmud jetzt einen z.T. wirklich herausragenden Platz ein, was auch jüdischen Rezensenten nicht verborgen geblieben ist. Der schon betagte Dichter wollte einer großen Lesegemeinde in aller Welt mit Bedacht talmudische Weisheiten vermitteln, die überaus harmonisch mit seinem eigenen Glauben zusammenklingen:

„Verurteile deinen Nächsten nicht, bevor du in seiner Lage warst.“ ǀ „Wer seinen Nächsten haßt, der vergießt Menschenblut.“ ǀ „Wie gefühllos und gleichgültig gegen fremdes Leid ist doch ein reicher Mann.“ ǀ „Ein beginnender Streit gleicht einem Strome, der den Damm durchbricht: Sobald er ihn durchbrochen hat, ist er nicht mehr zu halten.“ ǀ „Liebe den ewigen Gott so, dass durch dich auch andere ihn lieben. – Erfülle Gottes Gebote mit Liebe. Es ist nicht dasselbe, sie aus Liebe zu Gott oder aus Furcht vor ihm zu erfüllen.“ ǀ „Böses vergilt mit Gutem.“ ǀ „Gott tritt für den Verfolgten ein, ob nun ein Gerechter einem Gerechten oder ein Böser einem Bösen nachstellt – stets ist Gott auf der Seite des Verfolgten, wer dies auch sei.“ ǀ „Wer ist ein Held? – Der seinen Feind in einen Freund verwandelt.“

Alle Zitat- und Quellenbelege sind im neuen Band ausgeführt:

Leo N. Tolstoi: Begegnung mit dem Judentum. Briefe und andere Zeugnisse des Dichters, nebst Darstellungen von jüdischen Zeitgenossen. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Bürger. (= Tolstoi-Friedensbibliothek: Reihe B, Band 13). Hamburg 2025.

Leo N. Tolstoi: Begegnung mit dem Judentum. Briefe und andere Zeugnisse des Dichters, nebst Darstellungen von jüdischen Zeitgenossen. Ausgewählt und eingeleitet von Peter Bürger. (= Tolstoi-Friedensbibliothek: Reihe B, Band 13). Hamburg 2025.

Hardcover-Version ǀ ISBN: 978-3-8192-3389-0 (660 Seiten; 34 Euro; fester Einband;

https://www.buchkomplizen.de/begegnung-mit-dem-judentum.html

Paperback-Ausgabe ǀ ISBN: 978-3-8192-2387-7 (660 Seiten; 24,99 Euro;

https://www.buchkomplizen.de/begegnung-mit-dem-judentum-oxid.html

Übersicht und Informationen über die gesamte Reihe (einschließlich der kostenfrei abrufbaren Digitalversionen) auf der Projektseite „Tolstoi-Friedensbibliothek“: www.tolstoi-friedensbibliothek.de

Ähnliche Beiträge:

- Tolstoi, der Krieg und die Friedensboten

- „Der Konsequenteste aller Kriegshasser“

- „Bekämpft nicht Böses mit Bösem“

- Leo Tolstoi, die Armen und die soziale Revolution

- Solidarität mit welchem Israel?

Irgendwelchen Prominenten aus der Vergangenheit Antisemitismus nachzusagen und sie damit für all ihre Wirkungen untragbar zu machen, hat wohl Hochkonjunktur. Christen sollten sich in Grund und Boden schämen. Wie heißt es treffend: richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.

Ihre Kritik, Prominenten aus der Vergangenheit Antisemitismus nach zu sagen, bezieht sich doch nicht auf diesen Artikel. Bestenfalls kann man Tolstoi christliche Nächstenliebe vorwerfen, die ein Maß an Vorstellungskraft sprengt.

Ich meine es ja auch allgemein. Schließlich handelt der nur von Tolstoi.

Guter Artikel, miese Überschrift.

Mies nicht, aber langweilig

Eventuell wohnte Tolstoi auch der Hass auf alles inne, das ihm ans Bein zu pinkeln vermochte. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, wird in diesem Zusammenhang auch kontrovers diskutiert. Geniale Sektenführer sind eben meistens irgendwie radikal, besonders die in der Politik tätigen.