Ein Überblick zu den antimilitaristischen und pazifistischen Schriften des russischen Dichters entlang der frei abrufbaren Themenbände in der Tolstoi-Friedensbibliothek.

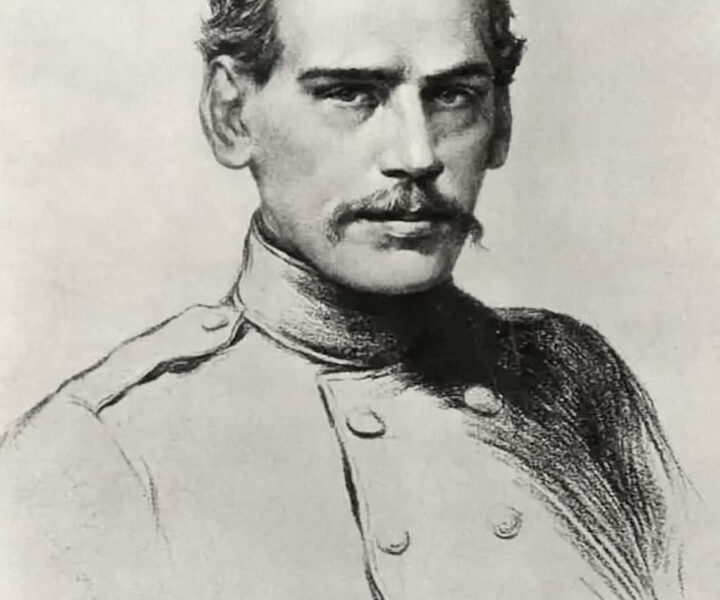

Vor purem Blödsinn ist die Kriegspropaganda – gleich welcher Seite – noch nie zugeschreckt. Im April 2022 wollte die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko dem Dichter Leo N. Tolstoi (1828-1910) allen Ernstes so etwas wie eine geistige Mitschuld am russischen Krieg gegen die Ukraine in die Schuhe schieben. Im Deutschlandfunk stellte der Schriftsteller Mathias Greffrath zeitnah klar, dass diese „These“ nur als Unfug aufgefasst werden kann. Das strittige Tolstoi-Fragment „Es gibt keine Schuldigen auf der Welt“ hatte Oksana Sabuschko offenkundig nur assoziativ, dem Titel nach zur Kenntnis genommen – und wohl auch sonst damit gerechnet, dass Tolstois Werke von niemandem mehr gelesen werden.

Vor dem Ersten Weltkrieg galt der russische Dichter, der auch Gandhi inspirierte, weltweit als der bedeutsamste Botschafter des Friedens. Auch deshalb gibt es für den deutschsprachigen Raum die Anfang 2023 von Pazifisten eröffnete Tolstoi–Friedensbibliothek – mit bislang vierzig Bänden.

Nachdem bei Overton schon eine Orientierung zu den sozialkritischen Schriften zu lesen war, ist der hier gebotene Überblick nützlich für Leute, die erwägen, sich eingehender mit Tolstois Dichtungen oder Traktaten gegen den Krieg zu befassen, und nach der für sie passenden Lektüre suchen.

Die nachfolgend aufgeführten Bücher erschließen nahezu vollständig die antimilitaristischen und pazifistischen Schriften des berühmten Russen. Sie sind alle zuerst in der Digital-Bibliothek unseres friedensbewegten Kulturprojektes erschienen, wo die Internetfassungen frei aufgerufen werden können. Wir greifen zurück auf gemeinfreie Übersetzungen und freuen uns über alle, die Texte aus dem umfangreichen Angebot auch bei eigenen Friedensunternehmungen heranziehen.

Kriegsbilder aus der Militärzeit (1852-1856, 1863)

Der zweite Band der Reihe C (Dichtungen) des Tolstoi-Projektes versammelt „Kriegsbilder und andere Dichtungen“ aus den Jahren 1852-1863: Der Überfall (1852); Aufzeichnungen eines Marqueurs (1853/55); Waldgefecht (Der Holzschlag 1853/55); Sewastopol (drei Teile, 1855/56); Im Schneesturm (1856); Zwei Husaren (1856); Bekannte aus Moskau beim Detachement (Der Degradierte, 1853-1856); Die Kosaken (1863). – Die ausgewählten Übersetzungen stammen von Hanny Brentano, L. Albert Hauff, Raphael Löwenfeld und August Scholz.

Ein Begleittext von R. Löwenfeld erhellt die biographischen Kontexte der dargebotenen Werke. Mit Ausnahme der thematisch zurückweisenden „Kosaken“ von 1863 sind sie alle während der Militärjahre des Dichters entstanden. In seiner „Beichte“ (1879-1882) wird Tolstoi später schreiben: „Zu jener Zeit bin ich im Kriege gewesen und habe gemordet und zur selben Zeit begann ich zu schreiben, aus Hoffart und Hochmuth …“

Die frühen Dichtungen aus der Militärzeit erhellen jedoch, dass bereits der vordergründig patriotische Soldat dem „Kriegsheldentum“ nicht mehr trauen konnte:

- „Hochmut, Hochmut und Hochmut überall, selbst am Rande des Grabes und unter Menschen, die bereit sind, wegen einer erhabenen Überzeugung in den Tod zu gehen! Hochmut! Wahrscheinlich ist er ein charakteristischer Zug und eine besondere Krankheit unseres Zeitalters.“ (Sewastopol im Mai 1855)

- „Ich höre es gern, wenn irgend ein Eroberer, der Millionen von Menschen zugrunde richtet, nur um seinem Ehrgeiz Genüge zu leisten, als Unmensch bezeichnet wird. Aber fragt einmal den Fähnrich Petruschow und den Leutnant Antonow usw. aufs Gewissen: jeder von uns ist ein kleiner Napoleon, ein kleiner Unmensch, und bereit, sofort eine Schlacht in Szene zu setzen, nur um einen unnützen Orden oder ein Drittel seiner Gage zu erhalten.“ (Sewastopol im Mai 1855)

- „Morgen vielleicht – oder auch noch heute – wird jeder einzelne dieser Männer stolz und guten Muts dem Tode entgegengehen und standhaft und ruhig sterben; aber der einzige Lebensgenuss in Verhältnissen, welche die kühlste Einbildungskraft entsetzen, ans Unmenschliche streifen und keine Aussicht auf Besserung lassen, – der einzige Genuss in solchen Verhältnissen ist das Vergessen, die Vernichtung des Bewusstseins.“ (Sewastopol im August 1855)

- „Alles war tot, öde, schrecklich, aber nicht still: immer noch setzte das Werk der Zerstörung sich fort. Auf der durch Explosionen aufgerissenen und zusammenstürzenden Erde lagen überall verbogene Lafetten über den Leichen der Russen wie der Franzosen; schwere, gusseiserne, auf immer verstummte Kanonen, die durch eine fürchterliche Gewalt in Gruben geworfen und halb mit Erde verschüttet waren; Bomben, Kanonenkugeln, wiederum Leichen, Gräben, Trümmer von Balken aus den Blindagen und wieder stille Leichen in grauen und blauen Uniformen. Alles dies bebte noch und wurde immer wieder von den roten Flammen der Explosionen beleuchtet, die fortgesetzt die Luft erschütterten.“ (Sewastopol im August 1855)

- „Unter Rädergerassel eilte die Artillerie zur Bucht hinaus, um sich so schnell als möglich zu retten. Trotzdem alle durch verschiedene, hastige Beschäftigungen in Anspruch genommen waren, lebte doch in der Seele eines jeden der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch, so schnell als möglich diesem schrecklichen Orte des Todes zu entfliehen. Dieses Gefühl hatte der tödlich verwundete Soldat, der unter fünfhundert ebensolcher Verwundeter auf dem Steinboden des Paulsquais lag und Gott um den Tod bat; und der Landwehrmann, der sich unter Aufbietung der letzten Kraft in die Menge drängte, um einem vorüberreitenden General Platz zu machen, und der General, der mit fester Stimme den Übergang leitete und die Eile der Soldaten mäßigte; und der Matrose, der in ein marschierendes Bataillon geraten war und von der wogenden Menge fast erdrückt wurde; und der verwundete Offizier, den vier Soldaten auf einer Tragbahre trugen …“ (Sewastopol im August 1855)

- „Und du – hast du auch Menschen getötet? … Warum fragst du? Davon redet man nicht. Eine Seele vernichten, das ist etwas Schreckliches, o, so Schreckliches!“ (Die Kosaken, 1863).

Leo N. Tolstoi: Kriegsbilder und andere Dichtungen aus der Militärzeit. Mit einem einleitenden Text von Raphael Löwenfeld. (= Tolstoi-Friedensbibliothek C002). Norderstedt: BoD 2024. Verlags-Leseprobe (ISBN-13: 9783759730169; 572 Seiten; 19,90 €).

Die Dekabristen (1860), nebst weiteren Texten über Soldaten (1854-1886)

Der vierte Band der Reihe C (Dichtungen) unserer Friedensbibliothek enthält die wenigen überkommenen Bruchstücke zu Tolstois Roman „Die Dekabristen“ (konzipiert ab 1860). Das nie vollendete Werk wird als eine Art Vorstufe zum Klassiker „Krieg und Frieden“ betrachtet. Es sollte die Geschichte jener reformbereiten Offiziere nachzeichnen, die sich im Dezember 1825 zu Tausenden in Sankt Petersburg gegen den neuen Zaren Nikolaus I. gestellt haben. Nach dem Scheitern des Aufstandes ließ der Selbstherrscher führende Initiatoren hinrichten und zahllose „Dezembermänner“ einkerkern oder nach Sibirien verbannen. Heimkehrer aus der Verbannung konnten ab 1856 als Vorbilder des Freiheitsringens gelten.

In einer zweiten Abteilung der Sammlung werden fünf weitere Texte des Dichters über Soldaten und ihre Schicksale dargeboten: „Wie russische Soldaten sterben“ (1854); „Onkelchen Shdanow und der Kavalier Tschernow“ (1854); „Jermak und die Eroberung Sibiriens“ (1862); „Der Gefangene im Kaukasus“ (1872); „Nikolaus Palkin“ (1886).

Die frühen Skizzen und Erzählungen sind insgesamt zweigesichtig. Einerseits gibt es noch Bewunderung für Opferbereitschaft und patriotisches „Heldentum“. Andererseits beleuchtet der Autor schon die Menschenverachtung im Militär: „Sie schlugen ihn nicht etwa, damit er es besser machte, sondern weil er ein Soldat war, und ein Soldat muss geschlagen werden. … Sobald ein Gedanke in seinem Kopf auftauchte, erschrak er, als handele es sich um eine unreine Besessenheit, und versuchte zu schlafen“ (Onkelchen Shdanow …, 1854).

Erst der späte Tolstoi brandmarkt – als entschiedener Christ jenseits der Staatskirchenideologie – den Soldatenberuf ohne Hintertüren als Sklavendienst, Mordhandwerk und systematische Zerstörung des Gewissens (Nikolaus Palkin, 1886).

Die ausgewählten Übersetzungen stammen u.a. von Hanny Brentano, L. Albert Hauff, Raphael Löwenfeld und Vera v. Mitrofanov. Der Anhang enthält eine sehr umfangreiche biographische Dokumentation von Pavel Birjukov (1906) über Tolstois eigene Militärjahre 1851-1856.

Leo N. Tolstoi: Die Dekabristen. Romanfragment, nebst weiteren Texten über Soldaten und einer Darstellung zu Tolstois Militärzeit von Pawel Birjukov. (= Tolstoi-Friedensbibliothek C004). Norderstedt: BoD 2024. Verlags-Leseprobe (ISBN-13: 9783759766922; 404 Seiten; 13,40 €).

Der Roman „Krieg und Frieden“ (1863, 1867-1869)

Auch Tolstois weltweit bekanntestes Werk, der 1863 bis 1869 in mehreren „Anläufen“ entstandene Roman „Krieg und Frieden“, soll im Verlauf des Jahres 2025 als Digitalband auf dem Portal der Tolstoi-Friedensbibliothek abrufbar sein (Übersetzung von Hermann Röhl, 1915/1921). Hier werden wir aber mit Blick auf den Gesamtumfang von 1778 Seiten auf das zusätzliche Angebot einer Paperback-Ausgabe verzichten, weil der Preis einer solchen Neuedition in keinem Verhältnis stehen würde zu günstigen Antiquariatsangeboten und den wohlfeilen Ausgaben jüngerer Neuübersetzungen.

Noch bis zum 1. Juni 2025 ist derzeit die monumentale Verfilmung „Krieg und Frieden“ von Sergei Bondartschuk (Sowjetunion 1967) in vier Teilen auf dem Portal der Arte-Mediathek abrufbar. Seit Mitte Januar bringt Arte auch die BBC-Adaption des Klassikers (GB 2016, Autor Tom Harper, Regie Tom Harper) als Serie.

Der Roman über die napoleonische Ära gilt als vaterländisches Epos. Doch die antimilitaristische Programmatik auf vielen Seiten der Dichtung springt dem Leser förmlich ins Auge. Eugen Drewermann zitiert zum Abschluss seines Buches „Nur durch Frieden bewahren wir uns selber“ (2023) folgende Passage aus dem neunten Teil (25. Kapitel) des Romans:

„Was ist der Krieg? Was braucht es zum Erfolg bei militärischen Aktionen? Was sind im Militärstand die Sitten?

Das Ziel des Krieges ist der Mord, das Handwerkzeug des Krieges: Spionage, Verrat und Anstiftung dazu, Ruin der Einwohner …, Lüge und Betrug, was man Kriegslist nennt. Die Sitten des Militärstandes aber sind: völliger Mangel an Freiheit, was man als Disziplin bezeichnet, Müßiggang, Roheit, Grausamkeit … Und trotz alledem ist dies der höchste Stand, der von allen geachtet wird …, und dem, der die meisten Menschen totgeschlagen hat, werden die größten Auszeichnungen zuteil …

Völker stoßen zusammen …, um einander zu morden. Sie schlagen sich tot, machen Tausende von Menschen zu Krüppeln, und dann werden Dankgottesdienste abgehalten dafür, dass so viele Menschen erschlagen worden sind, deren Zahl man gerne noch übertreibt …, und man denkt, je mehr Leute man totgeschlagen habe, um so größer sei das Verdienst.

Wie kann nur Gott von dort oben dies alles mit ansehen und mit anhören? rief Fürst Andrej mit scharfer, schriller Stimme.“

Anna Karenina (1875-1877; 1878)

Wenigsten hingewiesen sei noch kurz auf einen kriegskritischen Aspekt im nachfolgenden Tolstoi-Roman von Weltrang, der ebenfalls erst Mitte 2025 in unsere digitale Friedensbibliothek eingestellt werden soll. Andrei Zorin schreibt darüber: „Im letzten, achten Teil des Romans Anna Karenina, der etwa zehn Jahre nach Krieg und Frieden fertiggestellt wurde, kritisiert einer der Protagonisten, Konstantin Lewin, in dem der Leser unschwer Tolstois Alter Ego erkennt, scharf die russische Beteiligung am Krieg zur Unterstützung des serbischen Volksaufstands gegen die türkische Herrschaft. Lewin zufolge fühlten sich die russischen Bauern, die die Mehrheit der russischen Bevölkerung ausmachen, nicht mit der serbischen Sache und dem Kampf der serbischen und bulgarischen orthodoxen Slawen um nationale Befreiung verbunden.

Ein großer Teil der russischen Bildungsgesellschaft war verärgert über die Haltung des berühmten Schriftstellers. Die Zeitschrift Russischer Herold, die zuvor sieben Teile von Anna Karenina veröffentlicht hatte, stellte ihr Erscheinen ein; Fjodor Dostojewski, der den Roman bis dahin bewundert hatte, sprach sich gegen Tolstoi aus.“

„Volkserzählungen“ (1872-1909)

Die „Volkserzählungen 1872-1909“ von Leo N. Tolstoi werden in unserer Friedensbibliothek dargeboten gemäß der Gesamtausgabe des Übersetzers Erich Boehme aus dem Jahr 1925, ergänzt um einen umfangreichen bibliographischen Anhang.

In diesem Teil der dichterischen Werke wird besonders eindrucksvoll die Botschaft vermittelt, „dass nach Christi Lehre das Übel nicht durch Übel ausgerottet werden kann, sondern dass jedes gewaltsame Widerstreben es nur vergrößert, dass nach Christi Lehre das Übel nur durch das Gute ausgerottet werden kann“. Derweil hängen die Herrschenden und ihre Staatskirchen zu allen Zeiten der irrationalen Heilslehre an, man müsse Gewalt mit Gewalt, Kriegsverbrechen mit weiteren Kriegsverbrechen und Eskalation beantworten. Solchem Aberwitz, der in der Geschichte noch immer in den Abgrund geführt hat, setzt Tolstoi seine Anwaltschaft der Vernunft und eine wahrhaftige Religion entgegen.

Die leutenahen Erzählungen, Legenden, Märchen und Gleichnisse des russischen Dichters spiegeln markante Stationen seiner literarischen Werkstatt. Aufgrund der Schulerfahrungen in Jasnaja Poljana fragt er sich schon 1862: „Wer soll bei wem schreiben lernen, die Bauernkinder bei uns oder wir bei den Bauernkindern?“ Während seiner Arbeit an den „Alphabet“-Büchern bekennt Tolstoi 1872 seine Abneigung gegen Verfahren der anerkannten Literatur: „… die Sprache aber, die das Volk spricht …, liebe ich. Sie ist außerdem … der beste poetische Regulator. Man versuche nur, etwas Überflüssiges, Aufgeblasenes … zu sagen – diese Sprache wird es nicht erlauben“. In die Zeit der existentiellen religiösen Suche fällt 1879 die folgenreiche Begegnung mit dem Legendenerzähler Wassili Petrowitsch Schtschegoljonok. Seit der Gründung des Verlages „Posrednik“ (Vermittler) 1884 bis hin zum Lebensende erweist sich die Arbeit an Erzählungen und Lesewerken für die – keineswegs „kleinen“ – Leute als ein Herzensanliegen Tolstois.

Viele Texte dieser neu edierten Sammlung sind Botschafter eines wieder freigelegten christlichen Weges, der sich den ökonomischen, politischen und militärischen Säulen der Gewalt verweigert. Zu den in der ganzen Welt bekannten Titeln gehören u.a. die Dichtungen: Wovon die Menschen leben (1881); Lösche das Feuer, solange es glimmt (1885); Wo Liebe, da Gott (1885); Iljas (1885); Die beiden Brüder und das Gold (1885); Der Taufsohn (1885); Das Märchen von Iwan dem Dummkopf (1886); Wieviel Erde braucht der Mensch? (1886); Der Knecht Jemeljan und die leere Trommel (1887); Die drei Söhne (1887); Herr und Knecht (1895); Die Zerstörung der Hölle und ihre Wiederaufrichtung (1902); König Assarhaddon von Assyrien (1903); Drei Fragen (1905).

Das „Märchen von Iwan dem Dummkopf“, welches besonders eindrucksvoll die Anliegen des Dichters vermittelt, schrieb Tolstoi im Jahr 1885; es enthält eine verdeckte Kritik an Zarenherrschaft, Militarismus und Weltgefüge im Dienste der Reichen. Dieses ‚politische Märchen‘ wider die Symbiose von Münze, Macht und Militär konnte – aufgrund eines klugen Vorgehens – 1886 unerwartet die russische Zensur passieren und wurde erst 1892 den Behörden mit Blick auf die populäre Verbreitung missliebig.

Leo N. Tolstoi: Volkserzählungen 1872-1909. Übertragen von Erich Boehme. (= Tolstoi-Friedensbibliothek C010). Norderstedt: BoD 2024. Verlags-Leseprobe (ISBN: 9783759753243; 464 Seiten; Paperback; 16,90 €).

Das Reich Gottes in Euch: Christi Lehre und die Allgemeine Wehrpflicht (1893)

Mit seinen religiösen und sozialkritischen Schriften erreichte Leo N. Tolstoi schon zu Lebzeiten eine Leserschaft auf dem ganzen Globus. Die aus Russland kommende Botschaft der Gewaltfreiheit inspirierte viele Menschen zu einem neuen Weg der Befreiung. Sie hat zeitweilig sogar die „Weltgeschichte“ mit verändert. Über das hier vorgestellte Werk aus dem Jahr 1893 vermerkt der Inder Mohandas Karamchand Gandhi in seiner Autobiographie: „Tolstois ‚Das Reich Gottes ist inwendig in euch‘ überwältigte mich. Vor der Unabhängigkeit des Denkens, der tiefen Moralität und Wahrheitsliebe dieses Buches schienen alle mir von Mr. Coates (einem befreundeten Quäker) gegebenen Bücher zur Bedeutungslosigkeit zu verblassen.“

Jetzt liegt nach über hundert Jahren wieder eine ungekürzte Neuauflage vor. Der Übersetzer Raphael Löwenfeld berücksichtigte 1894 in der ersten deutschen Ausgabe als Zusatz einen ursprünglich vom Verfasser selbst erwogenen Titel: „Christi Lehre und die allgemeine Wehrpflicht.“ Es geht nicht um harmlose Erbauungsliteratur, sondern um die Wiedergewinnung eines subversiven Christentums, das keinen Pakt mit den Mächtigen eingeht und die herrschenden Besitzverhältnisse nicht segnet. Auch subversive historische Schriften und jüngere Zeugnisse aus Nordamerika werden von Tolstoi herangezogen. Im Zentrum steht eine Fundamentalkritik von staatlicher Gewalt, Krieg und Militarismus:

„Fälle der Verweigerung der Erfüllung staatlicher Forderungen, die dem Christentum widersprechen, besonders Verweigerungen des Militärdienstes, kommen in letzter Zeit nicht nur in Russland, sondern überall vor. … Die Sozialisten, die Kommunisten, die Anarchisten mit ihren Bomben, Aufständen und Revolutionen sind den Regierungen lange nicht so gefährlich, wie diese vereinzelten Menschen … Die revolutionären Feinde kämpfen von außen mit der Regierung. Das Christentum aber … erschüttert von innen alle Grundlagen der Regierung.“

Leo N. Tolstoi: Das Reich Gottes ist in Euch. Christi Lehre und die Allgemeine Wehrpflicht, übersetzt von Raphael Löwenfeld, 1894. (= Tolstoi-Friedensbibliothek A009). Norderstedt: BoD 2023. Verlags-Leseprobe (ISBN: 9783748121657; 364 Seiten; 14,90 €).

Staat – Kirche – Krieg (1879-1909)

Im Jahr 1900 wendet sich der Russe Leo N. Tolstoi mit folgendem Wort an seine Menschengeschwister auf dem ganzen Globus: „Nur dann könnt Ihr Euch befreien, wenn Ihr mutig in das Gebiet jener höheren Idee der Verbrüderung aller Völker eintretet, der Idee, die schon lange ins Leben getreten ist und Euch von allen Seiten zu sich heranruft.“ Patriotismus ist in seinen Augen Sklaverei – ein Herrschaftsinstrument, mit dem die Interessen einer kleinen Minderheit verschleiert und die Massen in den Abgrund der militärischen Heilslehre getrieben werden.

Der Staat benötigt für seine Kriegsapparatur vor allem ein Kirchengebäude, welches die Botschaft der Religion ins Gegenteil verfälscht, die Waffenproduktion absegnet und das Töten im Namen einer angeblich von Gott verliehenen Vollmacht rechtfertigt. Seit der konstantinischen Wende zu Beginn des 4. Jahrhunderts erfüllen die großen „christlichen“ Institutionen ohne Scham diese Aufgabenstellung. Sie erweisen sich als Dienstleister der Mächtigen und Besitzenden.

Der thematische Sammelband „Staat – Kirche – Krieg“ enthält u.a. folgende Schriften Tolstois zu diesem todbringenden Komplex: Ernste Gedanken über Staat und Kirche (Cerkov‘ i gosudarstvo, 1879) – Patriotismus und Christentum (Christianstvo i patriotizm, 1894) – Sinnlose Hirngespinste (Bessmyslennye mectanija, 1895) – Patriotismus oder Frieden (Patriotizm ili mir?, 1896) – Cathargo delenda est (1898) – Patriotismus und Regierung (Patriotizm i pravitel’stvo, 1900) – Muss es denn wirklich so sein? (Neuzeli eto tak nado?, 1900) – Eines ist not (Edinoe na potrebu, 1905) – Es ist Zeit, zu begreifen (Pora ponjat‘, 1909).

Das authentische Christentum unschädlich zu machen, darin liegt Tolstoi zufolge die Funktion des mit dem Staat paktierenden Kirchentums: Erst „wenn diese falsche Lehre aufhört zu existieren, wird es kein Heer geben und … jene Vergewaltigung, Knechtung und Demoralisierung, die an den Völkern verübt werden, aufhören.“

Leo N. Tolstoi: Staat – Kirche – Krieg. Texte über den Pakt mit der Macht und das Herrschaftsinstrument Patriotismus. (= Tolstoi-Friedensbibliothek B002). Norderstedt: BoD 2023. Verlags-Leseprobe (ISBN: 9783734763014; 320 Seiten; 12,99 €).

Das Töten verweigern (1885-1906)

Dieser Sammelband erschließt unter Berücksichtigung des dichterischen Werks die kleineren Schriften Tolstois über die Verweigerung des Mordhandwerks, darunter „Denkzettel“ zur Verbreitung des Ungehorsams unter Soldaten, ein 2022 von ukrainischen und russischen Pazifisten wieder herangezogener Bühnentext, sowie Darstellungen zur Geschichte der Gegner des Militärdienstes in Russland: „Wenn du in Wahrheit Gottes Willen erfüllen willst, kannst du nur eines tun, den schmachvollen und gottlosen Beruf eines Soldaten abwerfen und bereit sein, alle Leiden, welche dir dafür auferlegt werden, geduldig zu ertragen.“ (1901) Nach der russischen Revolution 1917 wurde die Ablehnung jeglicher Waffengewalt durch die Tolstojaner zunächst respektiert, doch schon bald mussten viele Kriegsdienstverweigerer ihre Überzeugung mit dem Leben bezahlen.

In seinem Geleitwort zur Biographie des nach Gefängnisqualen umgekommenen Waffenverweigerers Jewdokim Nikitschitch Droschin (1866-1894) schreibt Tolstoi: „Wir sehen, dass Obrigkeiten, die sich für christlich halten, bei jeder Gelegenheit gegen Menschen, die sich weigern zu morden, in der offenkundigsten und feierlichsten Weise gezwungen sind, jenes Christentum und jenes sittliche Gebot zu verleugnen, auf welches sich ihre Gewalt allein stützt. …

Früher hatte … nur selten jemand das Evangelium gelesen und die Leute kannten nicht dessen Geist, sondern glaubten alles, was ihnen die Priester sagten; aber auch schon früher … hielten manchmal strenggläubige Menschen, die man Sektierer nannte, den Militärdienst für eine Sünde und weigerten sich, ihn zu leisten. Jetzt … gibt es keinen Menschen, der nicht verpflichtet wäre, bewusst mit seinem Geld, und im größten Teile Europas unmittelbar an den Vorbereitungen zum Mord oder am Mord selber teilzunehmen; jetzt kennen fast alle Menschen das Evangelium und den Geist der Lehre Christi, alle wissen, dass viele Priester bestochene Betrüger sind … jetzt ist es bereits so weit gekommen, dass nicht Sektierer allein, sondern Leute, die keine besonderen Dogmen bekennen …, sich weigern zu dienen und … offen erklären, dass die Menschentötung mit keinem Bekenntnis des Christentums zu vereinigen ist.“

Tolstois Ruf zur Verweigerung fand ein Echo in vielen Ländern. (Ein die Auswahl des Bandes ergänzendes Zeugnis aus dem Jahr 1899 haben wir inzwischen im Lesesaal der Tolstoi-Friedensbibliothek eingestellt.)

Leo N. Tolstoi: Das Töten verweigern. Texte über die Schönheit der Menschen des Friedens und den Ungehorsam. (= Tolstoi-Friedensbibliothek B003). Norderstedt: BoD 2023. Verlags-Leseprobe (ISBN 9783751919258; 292 Seiten; 12,90 €).

Wider den Krieg (1899-1909)

Der Sammelband „Wider den Krieg“ erschließt ausgewählte pazifistische Betrachtungen und Aufrufe von Leo N. Tolstoi, u.a. einen Brief zu den Kämpfen im Transvaal vom Dezember 1899, ein Wort zum Russisch-Japanischen Krieg (Besinnt euch!, 1904) und eine Schrift über „Die Annexion Bosniens und der Herzegowina“ (1908).

In Briefzeilen an ihren engsten Mitstreiter meinte Bertha von Suttner 1909, der russische Dichter sei doch „eigentlich der Konsequenteste aller Kriegshasser“. Dessen Distanz zur bürgerlichen Friedensbewegung mit ihren Versammlungen und staatstragenden Forderungskatalogen lag offen zutage. Im gleichen Jahr verfasste Tolstoi eine Rede, die er auf dem Internationalen Friedenskongress in Stockholm halten wollte:

„Die Menschheit … ist zu einem so schroffen Widerspruch zwischen ihren sittlichen Forderungen und der bestehenden Gesellschaftsordnung gelangt, dass unbedingt eines geändert werden muss, … was wohl geändert werden kann: die Gesellschaftsordnung. Diese Änderung, die der innere Widerspruch gebietet, der in der Vorbereitung zum Morde besonders scharf zu Tage tritt, wird … von Tag zu Tag immer dringender. Die Spannung, die diese bevorstehende Änderung seit langem erzeugt, hat heute schon einen solchen Grad erlangt, dass … es zum Übergang aus jenem grausamen und unvernünftigen Leben der Menschen mit seiner Absonderung, seinen Rüstungen und Armeen, zu einem vernünftigen, den Forderungen der Erkenntnis der jetzigen Menschheit entsprechenden Leben möglicherweise nur einer geringen Anstrengung, vielleicht nur eines Wortes bedarf. … So, wie im Märchen Andersens, als beim feierlichen Umzuge der König durch die Straßen der Stadt ging, … das Wort eines Kindes, das aussprach, was alle wussten …, alles geändert hat: Er hat ja gar nichts an. … Die Menschen werden … aufhören, im Krieg den Vaterlandsdienst, den Heldenmut, den Kriegsruhm, den Patriotismus zu sehen, und werden sehen, was da ist: die nackte frevelhafte Mordtat.“

Thomas Mann meinte 1928 – mit Blick auf die vielen Millionen Toten des Ersten Weltkriegs – anlässlich der Jahrhundertfeier von Tolstois Geburt: „Während der Krieg tobte, habe ich oft gedacht, dass er es nicht gewagt hätte auszubrechen, wenn im Jahre vierzehn die scharfen, durchdringenden grauen Augen des Alten von Jasnaja Poljana noch offen gewesen wären.“

Im Rückblick erst verstehen wir den Tagebucheintrag des russischen Friedensbotschafters vom 27. Dezember 1905: „Ich bin wie jener Mann auf dem Tender eines in den Abgrund rasenden Zuges, der entsetzt erkennt, er vermag den Zug nicht zum Stehen zu bringen. Die Fahrgäste hingegen entsetzten sich erst, als die Katastrophe geschehen war.“

Leo N. Tolstoi: Wider den Krieg. Ausgewählte pazifistische Betrachtungen und Aufrufe 1899–1909. (= Tolstoi-Friedensbibliothek B004). Norderstedt: BoD 2023. Verlags-Leseprobe (ISBN: 9783753479620; 212 Seiten; 9,90 €).

Hadschi-Murat (1896-1904)

Einige der zu Lebzeiten unveröffentlichten Nachlasswerke vermitteln Tolstois Kritik der staatlichen Gewaltapparate und sein entschiedenes Christentum der Bergpredigt – anders als die ethischen Traktate – in dichterischer Form. Als Beispiel sei eine Passage aus der 1896 bis 1904 bearbeiteten Erzählung „Hadschi-Murat“ angeführt: „Vor der fünften Kompagnie schritt … ein stattlicher, hochgewachsener Offizier namens Butler daher, der erst kürzlich von der Garde zu den kaukasischen Truppen herübergekommen war. … Er sah das Wesen des Krieges im Spiel mit der Gefahr, mit der Möglichkeit des Todes, und dieses Spiel brachte ihm, wenn es glücklich ablief, Belohnungen und die Hochachtung der hiesigen Kameraden wie der Freunde in der Heimat ein. Die andere Seite des Krieges – der Tod so vieler Menschen, die Wunden der Soldaten, der Offiziere, der Bergbewohner – kam ihm, so seltsam das scheinen mag, gar nicht zum Bewusstsein. Um seine poetische Auffassung vom Kriege nicht zu beeinträchtigen, blickte er instinktiv niemals nach den Toten und Verwundeten hin.“

Andrei Zorin schreibt über dieses Werk: „Tolstoi hatte keinen Zweifel daran, dass seine Worte [zum Russisch-Japanischen Krieg 1904] auf jeden Krieg und jede Gewalt anwendbar sind, und dennoch beendete er im selben Jahr Hadschi Murat, in dem er mit Faszination und Liebe den wilden und rücksichtslosen Krieger beschreibt, der für seine Berge und seine Familie kämpft. Tolstois unerschütterliche antiimperialistische Haltung erreichte hier ihren Höhepunkt, aber das für sein späteres Werk charakteristische pazifistische Pathos wurde etwas gedämpft.“

Leo N. Tolstoi: Hadschi Murad – Erzählungen aus dem Nachlass. Übersetzungen von August Scholz, Ludwig und Dora Berndl. (= Tolstoi-Friedensbibliothek C014). Norderstedt: BoD 2024. Verlags-Leseprobe (ISBN-13: 9783759743756; 364 Seiten; 14,90 €).

Das Gesetz der Gewalt und die Vernunft der Liebe (1884-1910)

Dieser letzte thematische Sammelband erschließt Schriften und Briefzeugnisse Leo Tolstois über die Weisung „Bekämpft nicht Böses mit Bösem“, die er neben dem grundlegenden Werk „Das Reich Gottes ist in euch“ (1893) und im Anschluss an dieses verfasst hat – darunter: „Das Gesetz der Gewalt und das Gesetz der Liebe“ (1908), den „Brief an einen Hindu“ (1908) sowie seinen Austausch mit Mahatma Gandhi (1909/10). Den ethischen Traktaten (Sprache der Moral) ist die „Sprache der Weisheit“ zur Seite gestellt: „Jede Gewalt widerstrebt der Vernunft und der Liebe. Nehme keinen Anteil an ihr.“

Die Kritiker werfen dem Liebhaber der Bergpredigt vor, sich hinsichtlich der Verbrechen und Leiden in der Geschichte bequem auf eine Zuschauerrolle zurückzuziehen (Tatenlosigkeit, Weltflucht etc.). Im Fall von Tolstoi wirkt ein solcher Vorwurf geradezu absurd, wenn man bedenkt, wie dieser sich über Jahrzehnte hin – förmlich bis hin zur Todesstunde – gegen Todesstrafe, Krieg, Hungersnot, Repressionsapparate und soziales Unrecht engagiert hat.

Die Anhänger des Gewalt-Aberglaubens müssen sein Verständnis des „Nichtwiderstrebens“ mutwillig verzerren, um von Passivität und fehlender Anteilnahme sprechen zu können. Schon im April 1890 schreibt Tolstoi darüber: „Man verwechselt (absichtlich, wie es mir scheint) das Wort ‚Widersetze dich nicht dem Bösen durch Böses‘ mit ‚Widersetze dich nicht dem Bösen‘, d.h. mit ‚Sei gleichgültig dem Bösen gegenüber‘. Während der Kampf gegen das Böse das einzige Ziel des Christentums ist, und das Gebot vom ‚dem Bösen nicht widerstreben‘ als das wirksamste Kampfmittel gegeben ist.“

Ohne Hinwendung zur Gewaltfreiheit gibt es Tolstoi zufolge für die menschliche Familie keine Zukunft: „Begreift, dass die Erfüllung des von uns erkannten höchsten Gesetzes der Liebe, das die Gewalt ausschließt, zu unserer Zeit für uns ebenso unvermeidlich ist, wie es für die Vögel unvermeidlich ist, umherzufliegen und Nester zu bauen.“ (Die interreligiösen Dimensionen erhellt eine Anthologie „Begegnung mit dem Orient“, die ebenfalls als Neuedition der Tolstoi-Friedensbibliothek vorliegt).

Leo N. Tolstoi: Das Gesetz der Gewalt und die Vernunft der Liebe. Texte über die Weisung, dem Bösen nicht mit Bösem zu widerstehen. (= Tolstoi-Friedensbibliothek B005). Norderstedt: BoD 2023. Verlags-Leseprobe (ISBN 9783755717515; 312 Seiten; 12,99 €).

Einen Gesamtüberblick zu allen bisher erschienenen Bänden (mit freiem Zugang zu den Internetausgaben) und weiterführende Informationen bietet das Portal der Tolstoi-Friedensbibliothek.

Ähnliche Beiträge:

- Leo Tolstoi, die Armen und die soziale Revolution

- „Tolstoi und die Juden“

- „Bekämpft nicht Böses mit Bösem“

- „Der Konsequenteste aller Kriegshasser“

- „Nicht Frieden zu bringen, sondern Streit …“

Endlich einmal Friedens-Nahrung. Danke, Herr Bürger, für diesen ungeheuer gehaltvollen Artikel.

👍👍👍!

irgendwie erinnert mich vieles an Dostoijewski.

Immer wenn ich einen Politiker sehe, denke ich „Der Idiot“, das muss an Pawlow liegen.😉

Stellt sich die Frage wann Putin mal wieder die alte Schwarte seines Landsmannes herausholt, danach handelt und mit dem Töten der eigenen Bevölkerung und des sogenannten Brudervolkes aufhört.

Zur Zeit ist er am Drücker, tauscht Menschenleben gegen Land und hat kein Interesse am Ende des Krieges, außer an einer faktischen Kapitulation der Ukraine.

Sagen das ihre „Auftraggeber“?

https://seniora.org/politik-wirtschaft/politik/unbequeme-wahrheiten-oder-ein-interview-schlaegt-ein-wie-eine-bombe-und-der-mainstream-verliert-darueber-kein-wort

Kommen Sie wieder, wenn Sie in der Lage sind ihre Argumente selbständig zu formulieren.

jepp, das war unterirdisch.

Pazifismus ist kein Waffe, mit der man auf eine Kriegsseite losdreschen kann.

Die Lektüre wäre neben Moskau auch in all den anderen, mindestens ebenso kriegsbegeisterten, europäischen Hauptstädten angebracht. Neben London, Paris und Warschau wäre hier speziell auch Berlin hervorzuheben. Immerhin führt sich die hiesige Außenministerin auf internationalen Parkett auf, als wäre sie gerade auf Fronturlaub.

Nur führen die anderen „kriegsbegeisterten“ Hauptstädte keinen Krieg gegen ihre Nachbarn. Oder fällt ihnen da was ein?

Deutschland ist so kriegsgeil, die haben ungefähr soviel Panzer im Depot wie die Russen in einem Monat (keine Übertreibung) verlieren. Erklären Sie mal wer da mehr Tolstoi nötig hat.

Demagogie hat ganz sicher mit Vernunft nichts zu tun. Aber das einem realitätsverweigerndem Ignoranten und Kriegsdemagogen auseinanderzusetzen, dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Und ja, in den zitierten Hauptstädten Europas ist die Kriegsbegeisterung ungebrochen, da fehlt jeder Willen zum Frieden.

demagogie hat sehr wohl mit vernunft zu tun, sie nutzt halt nur sehr wenigen und nicht der Allgemeinheit

Sie treten hier mit schönen Worten aber ohne Argumente auf. Die Realität hat ihr Wunschdenken, ihre Utopie eingeholt.

Ich kann nichts dafür, wenn Du nicht in der Lage bist, auf Argumente argumentativ und diskursiv zu reagieren und lediglich mit haltlosen demogogischen Unterstellungen regierst

Ein ewiggestriger Hysteriker des Krieges halt, der den Splitter im Auge des anderen sucht, aber den Balken im eigenen Auge nicht erkennen mag.

Demagogie hat nichts, niemals etwas mit Vernunft zu tun. Sie ist dessen Aufhebung.

Nur führen die anderen „kriegsbegeisterten“ Hauptstädte keinen Krieg gegen ihre Nachbarn. Oder fällt ihnen da was ein?

Doch führen sie und das übrigens nicht zum ersten Male!

Oder glaubst Du etwa, dass die Zielaufklärung und die Angriffsanflüge tief im russischen Hinterland durch die Ukrainer selbst erfolgen.

Maßnahmen zur Abwehr der russischen Invasion als Krieg gegen seinen Nachbarn zu bezeichnen ist schon pervers.

Zudem beabsichtig Russland sein Nachbarland zu annektieren. Verstehen Sie überhaupt was das bedeutet?

Das gilt umgekehrt für die Ukraine nicht. Die hat kein Interesse Teile von Russland zu annektieren.

Ja die Realität kann hart sein. Ziehen Sie sich ruhig wieder in ihre Utopie zurück. Da haben Sie wenigstens immer recht.

Auch das Völkerrecht sieht vor, dass sich angegriffene Staaten zur Wehr setzen dürfen. Zur Wehr setzen heißt den Angreifer aus dem Land treiben, auch mit der LEGITIMEN Unterstützung von Teilen der Weltgemeinschaft.

Das die Ukraine in diesem Konflikt nicht der Aggressor ist, sollte sogar Ihnen klar sein.

Es ist Krieg, auch wenn Du das gerne verniedlichen willst.

Spätestens als Baerbock erklärt hat, wir wollen die Krim, war klar, dass die ukrainischen Kriegsziele nicht in Kiew bestimmt werden. Die Nato wollte den Krieg ( nicht vermeiden) und ist deswegen ebenso aktiver Kriegstreiber. Krieg und Frieden wäre wohl dringend Lektüre für Dich.

Ich verniedliche diesen Krieg?

Sie sollten in Behandlung gehen bei ihren Fantasien.

Der Autor schreibt :

„Vor purem Blödsinn ist die Kriegspropaganda – gleich welcher Seite – noch nie zugeschreckt. Im April 2022 wollte die ukrainische Autorin Oksana Sabuschko dem Dichter Leo N. Tolstoi (1828-1910) allen Ernstes so etwas wie eine geistige Mitschuld am russischen Krieg gegen die Ukraine in die Schuhe schieben. “

Dass Frau Sabuschko billige antirussische Kriegspropaganda betreibt ist entschuldbar, schließlich befindet sich ihr Land im Krieg mit Russland; unentschuldbar ist wiedermal das fahrlässige Verbreiten solcher Falschinformationen durch unsere Mainstreammedien.

Diese planmäßige Degradierung prominenter Russen zu blutrünstigen Barbaren durch Politik, Medien und Militär ist zutiefst beschämend !;

letztlich entlarven sich diese deutschen Giftschleudern in Medien, Politik und Militär als die eigentlichen Kulturbarbaren; ob die Letztgenannten sich in Zukunft auf’s Dummschwätzen beschränken werden, oder erneut ihre Barbarennatur in einem blutigen Krieg ausleben werden, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich gilt: Das charakterarme Volk, das sich freiwillig zum Bund gemeldet hat, ist mit pazifistischer Literatur großer Denker nicht zu erreichen!; dieser seelenkalte Haufen ist mit US-Müll im Rambo-Stil dermaßen abgefüttert, dass Friedensappelle – erst recht solche in Schriftform – gar nicht bis in ihr Bewußtsein durchdringen können : Ihr Hirn ist vor Geistreichem jeder Art geschützt durch einen Panzer aus Dreck !

Vielleicht wären diese Neo-Ostlandreiter, die so garkeine Probleme damit haben in die blutigen Fußspuren ihrer Vorfahren zu treten, mit den grausigen Bildern und Beschreibungen deutscher Kriegsverbrechen im WK2-Vernichtungskrieg zum Nachdenken zu bewegen : Wollt ihr – die Nachfahren der Täter – wirklich erneut Schuld auf dieses Land laden, indem ihr die Nachfahren der Opfer tötet, die euch nichts getan haben ?

@ B.Hohl

Falls Sie mit dem Gedanken spielen sollten, vergessen Sie die Bekehrung eines normalen Zeitsoldaten zum Pazifismus. Auch wenn die Hoffnung zuletzt sterben sollte. Die bekennen sich zwar verbal zu der Möglichkeit des eigenen Todes aber die reale Vorstellung nebst Konsequenzen für ihre Familien fehlt. Die Medien haben ganze Arbeit geleistet. Die Identifikationsfigur, der die das Held, verliert zwar Freunde, leidet daran und geht dann tapfer und mannhaft, ungebrochen, seiner individuellen Mordtätigkeit in auswegsloser Lage nach, bei der er, mit Fleischwunde, nicht tödlich, obsiegt. Und wenn sie nicht gestorben sind…..

Veit_Tanzt schreibt :

„Falls Sie mit dem Gedanken spielen sollten, vergessen Sie die Bekehrung eines normalen Zeitsoldaten zum Pazifismus.“

Ich habe da auch wenig Hoffnung, aber mich interessiert halt brennend, wie „unsere“ Soldaten so ticken.

Man sollte zu diesem Zweck mal bundeswehrintern eine anonyme Umfrage durchführen, z. Beisp. dieser Art :

“ Wie beurteilen Sie die Vorkommnisse um die Partisanin ‚Soja Anatoljewna Kosmodemjanskaja‘

im WK2 ( es ist nur eine Auswahl erlaubt ) :

a) Sie wurde ermordet ! Die Wehrmacht hat an ihr ein barbarisches Kriegsverbrechen verübt !

b) Ihr Schicksal war tragisch, aber eine in Kriegszeiten normales Vorkommnis und nicht justiziabel.

c) Es handelt sich um eine Erfindung der Russen zwecks Propaganda.

d) Sie hat dieses Schicksal verdient und hätte vor ihrer Hinrichtung noch vergewaltigt werden sollen.

Es wäre ideal wenn die Antworten noch nach Dienstrang und Waffengattung der Befragten sortiert werden würden.

Ich habe wirklich keine Vorstellung davon wie das Ergebnis einer solchen Befragung ausgehen würde, aber ich hoffe natürlich, dass 99 % der Befragten Antwort a) auswählen würden.

Vielleicht können ja die Leute in diesem Forum mit Bundeswehrerfahrung mal eine Prognose wagen?

> Dass Frau Sabuschko billige antirussische Kriegspropaganda betreibt ist entschuldbar, schließlich befindet sich ihr Land im Krieg mit Russland;

Ist das so?

Ich hatte ab dem Putsch 2014 den Eindruck, dass sie gesamte Maidan-Ukraine von den USA und der EU auf Hass bis zum Krieg gegen Russland gebürstet wurde. Alle Entscheidung, die man Russland noch ließ war 1) sich fügen oder 2) sich gegen die Nato-Osterweiterung zu wehren.

Frau Sabuschko hätte ab 2014 alle Gelegenheit gehabt, auf der Maidan-Seite gegen den Krieg zu argumentieren.

Wie viele andere, hat sie an dem Krieg zu ATO-Zeiten nichts gestört, sondern erst ihre Kriegsaversion entdeckt, als es über die Zeit ab Feb. 2022 begann, für die Maidan-Seite nicht so glatt zu laufen.

Wie bei unseren Hauptmedien wurde der Krieg von 2014 bis 2022 gerne laufen gelassen, weil er zum Piesaken Russlands diente. Dann ein paar Monate ab Feb 2022 freuten sich etliche regelrecht, dass sie Russland nun „ruinieren“ konnten. Dann, nachdem Russland eher erstarkte als erlahmte, begann mehr und mehr die Katerstimmung, aber nicht so weit, dass man vom Spruch „So lange wie nötig“ wesentlich abgerückt wäre.

Für mich war das immer ein klares Signal, dass man auf der Maidan-Seite den Krieg immer noch sehr mochte, nur die Richtung, die er nahm, als ärgerlich empfand.

Müsli zum Fest schreibt :

„Frau Sabuschko hätte ab 2014 alle Gelegenheit gehabt, auf der Maidan-Seite gegen den Krieg zu argumentieren.“

Sie haben ja völlig recht !

Dieses Frau ist vermutlich eine ukrainische Ultranationalisten, wenn nicht sogar Banderistin;

als solche hat sie natürlich enormen Stress und enorme Hassgefühle gegenüber Russland zu verarbeiten; darauf wollte ich hinaus : Sie ist direkt in den Konflikt involviert und handelt deshalb sehr emotional/irrational, das ist nicht gut, aber halt menschlich.

Immerhin hat sie nicht solche Gräuelmärchen erfunden wie Ljudmyla Denisowa :

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92361624/skandal-in-ukraine-haben-sie-vergewaltigungen-erfunden-frau-denisowa-.html

Der Höhepunkt der Perversion ist allerdings schon ein Volk, das sich eine Regiertung wählt, die „moralische Kriege“ führt.

Und Herr Tolstoi irrt schon beim Grundsätzlichen: „Das Ziel des Krieges ist der Mord. “

Nein, Kriege entstehen aus Habgier!

Um das Ding komplett zu lesen und zu analysieren, brauch ich unter edr Voraussetzung, dass es mich nicht zu stark demoralisiert, mindestens zwei Tage. In zwei Tagen interessiert sich in Dunkeldeutschland aber kein Schwein mehr für den Artikel, Krieg hin, Krieg her. Krieg ist wirklich frustrierend.