Obwohl psychische Störungen immer häufiger und intensiver behandelt werden, nimmt deren gesellschaftliche Krankheitslast immer weiter zu. Wie kann das sein?

Es wird schon seit längerer Zeit kritisiert, dass die klinische Forschung zu Psychopharmaka nicht repräsentativ genug ist. Zum Beispiel würden aus den Medikamentenstudien Personen mit mehreren Diagnosen ausgeschlossen. Sie seien „zu komplex“ und würden die Ergebnisse verzerren.

In der Praxis haben die Patientinnen und Patienten aber oft mehrere psychologisch-psychiatrische Störungen, Stichwort „Komorbidität“ oder körperliche Erkrankungen. Die Realität ist eben oft komplexer, als das für die Datenauswertung wünschenswert ist. Eine neue Studie gibt nun Hinweise darauf, wie groß das Problem ist.

Zunächst soll aber kurz – auch aus eigener Erfahrung – erklärt werden, warum Komplexität ein Problem für die Forschung ist. Denn dann versteht man besser, warum es gerade in Studien mit finanziellen Interessen ein Bedürfnis nach Einfachheit gibt.

Nicht zu viel Variabilität

In der experimentellen Forschung mit Menschen braucht man neben guten Ideen natürlich vor allem eins: viele Versuchspersonen. In meiner Zeit als Doktorand in zwei psychiatrischen Universitätskliniken war es üblich, dass man einander hilft. Da legte man sich für die Tests der anderen zum Beispiel in die Röhre des funktionellen Magnetresonanztomografen (fMRT). Umgekehrt halfen die anderen einem, wenn man selbst einen Versuch entwickelte.

Es gibt im Leben aber auch Schöneres, als oft in so einer engen Röhre zu liegen. Wohlgemerkt, während mit elektromagnetischen Feldern das Körpergewebe (hier: des Gehirns) in kleine Scheiben unterteilt wird. Damit misst man die magnetische Resonanz, die dem Verfahren den Namen gibt. Die Geschwindigkeit, mit der das geschehen muss, erzeugt dabei viel Lärm.

Anders gesagt: Es wäre nicht ganz unpraktisch, eine sozial akzeptierte Ausrede zu haben, um an solchen Versuchen nicht teilnehmen zu müssen. Und da kam mir meine Veranlagung als Linkshänder zur Hilfe: Wenn ich also gefragt wurde, ob ich wieder an einem Versuch teilnehmen würde, hob ich die linke Hand und sagte: „Natürlich helfe ich dir gerne. Aber du weißt schon, dass ich Linkshänder bin und das deine Varianz erhöht?“ Damit war die Sache in 80 Prozent der Fälle erledigt.

Bei der Untersuchung von Frauen gab es eine Vorliebe für diejenigen, die hormonell verhüteten, also „die Pille“ nahmen. Denn auch mit dem Hormonzyklus gehen Veränderungen in den Messungen einher, die die Variabilität erhöhen.

Sogar in der Tierforschung mit Mäusen und Ratten gibt es eine Vorliebe für die Männchen. Diese sind günstiger in der Haltung – und haben nicht die hormonellen Schwankungen der Weibchen. In den letzten Jahren wird diese Einseitigkeit aber immer stärker kritisiert, auch zu Recht.

Repräsentativität

Für Grundlagenforschung und zur Gewinnung neuer Hypothesen mag man solche Vereinfachungen noch akzeptieren. Mich wunderte, dass man in der Öffentlichkeit diesen Mythos verbreitete, mit der fMRT „dem Gehirn beim Denken zuzuschauen“, während tatsächlich schon Linkshänder oder Frauen ohne hormonelle Verhütung eine Gefahr für die Messergebnisse darstellten.

Man sucht in der Forschung spezifische Effekte zu seiner Hypothese. Da stören Faktoren wie die Händigkeit oder Hormonschwankungen nur – sofern es im Experiment nicht genau darum geht. Streng genommen müsste man solche individuellen Unterschiede zwischen den Versuchspersonen in das statistische Modell aufnehmen, um unerklärte Variabilität zu vermeiden. Denn diese verschlechtert die Ergebnisse. In der Praxis bevorzugt man aber lieber eine gleichförmige Gruppe von Versuchspersonen.

Das führt dann zu der häufigen Kritik, dass in der psychologischen oder experimentell-medizinischen Forschung zu oft die eigenen Studierenden untersucht werden. Daher würden die Ergebnisse nur eine kleine, in diesem Fall auch noch privilegierte Gruppe widerspiegeln, die „WEIRD People“ (im Englischen für: westlich, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch). Zum Vergleich: Bei Wahlumfragen wäre es zwar praktisch, einfach bei den Nachbarn zu klingeln. Aber das würde eben keine zuverlässigen Ergebnisse für das ganze Land liefern.

Deshalb ist die Frage der Repräsentativität bei klinischer Forschung besonders wichtig. Denn die Therapien werden ja nicht nur „idealen Personen“ verordnet. Sowohl in der Ärzteschaft als auch für Patientinnen und Patienten sollten daher zuverlässige und aussagekräftige Daten zur Verfügung stehen. Wir wissen außerdem, dass jede Behandlung mit bestimmten Risiken einhergeht. Diese muss man gegen den zu erwartenden Nutzen abwägen. Und hierfür muss man richtig informiert sein.

Neue Studie

Um das Problem besser zu verstehen, hat ein internationales Forschungsteam jetzt die Daten von rund 210.000 Personen aus Finnland und Schweden mit einer depressiven Störung ausgewertet. Die Ergebnisse erschienen am 14. Januar vorab online in der wichtigen Fachzeitschrift World Psychiatry.

Demnach wurden etwas mehr als ein Drittel der Betroffenen – 33,5 Prozent in der finnischen und 35,3 Prozent in der schwedischen Gruppe – systematisch aus der Antidepressiva-Forschung ausgegrenzt. Die häufigsten Gründe hierfür waren: das Vorliegen einer körperlichen Erkrankung sowie einer anderen psychologisch-psychiatrischen Störung, darunter auch problematischer Drogenkonsum. Wenn man die körperlichen Erkrankungen etwas weiter fasste, verschwanden sogar fast 50 Prozent der Patientinnen und Patienten vom Radar der Forschung.

Mitunter wird hierauf erwidert, die Studien würden eben den spezifischen Effekt von Antidepressiva bei Depressionen untersuchen. Um Wechselwirkungen mit anderen Erkrankungen zu vermeiden, müsse man die komplexeren Fälle ausschließen.

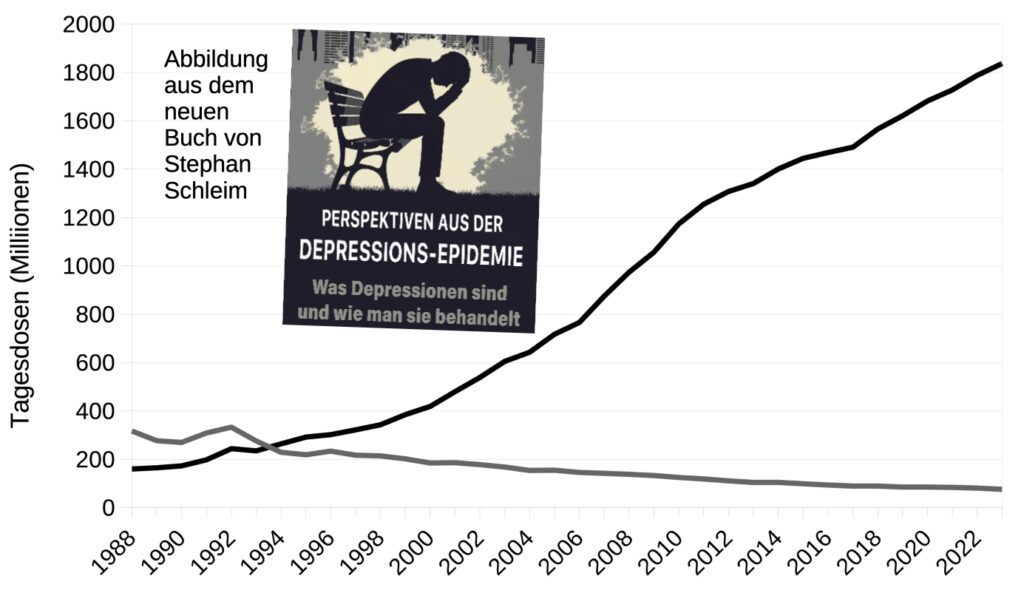

Diesen Einwand könnte man meiner Meinung nach in einer experimentellen Anfangsphase gelten lassen. Die Medikamente, um die es hier geht, werden aber seit über 40 Jahren verschrieben. Und sogar heute noch steigt die Anzahl der Verschreibungen stetig, auf inzwischen über 1,8 Milliarden Tagesdosen allein in Deutschland.

Beschreibung: Im hier dargestellten Zeitraum hat sich die Verschreibung der sogenannten Antidepressiva (schwarze Linie) in Deutschland in etwa verelffacht. Die Verschreibung von Beruhigungsmitteln (graue Linie) nahm währenddessen ab. Heute werden die Antidepressiva – vor allem Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer – nicht nur oft bei depressiven Störungen, sondern auch Angst- und Zwangsstörungen verschrieben. Datenquelle: Arzneiverordnungs-Report

Die schwersten Probleme

Der beschriebene Ausschluss hat aber – neben der geringeren Repräsentativität – noch eine andere Folge: Mit den komplexeren Fällen werden nämlich auch die Patientinnen und Patienten mit den schwersten Depressionen aus der Forschung ausgegrenzt. Die hatten laut der Studie nämlich eine zwei- bis dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit für eine Krankenhausaufnahme, einen Suizidversuch oder gar den Tod innerhalb der nächsten sechs Monate.

Haben Sie Suizidgedanken? Zum Beispiel die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) oder Nummer gegen Kummer (116 111) können helfen. Im Notfall können Sie auch den Notruf wählen.

Demnach gibt es gerade für diejenigen, die am meisten auf eine wirksame Therapie angewiesen sind, am wenigsten Daten. Dass die Wirksamkeit der Medikamente in der Praxis eher bescheiden ausfällt, überrascht dann nicht – und wurde in meinem Blog übrigens schon 2018 thematisiert.

Begriff der Antidepressiva

In den letzten Jahren wurde der Begriff „Antidepressiva“ auch aus pharmakologischer Sicht kritisiert. Die Mittel werden inzwischen nämlich für eine Vielzahl von psychologisch-psychiatrischen Störungen verschrieben. Im Arzneiverordnungs-Report ist sogar von einer „dramatischen Erweiterung“ die Rede:

„Ursprünglich wurden diese Arzneistoffe zur Therapie der Depression eingesetzt. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine dramatische Erweiterung des Indikationsspektrums für die Antidepressiva entwickelt. Sie werden unter anderem auch zur Therapie von Angststörungen, Zwangserkrankungen, Panikstörungen, posttraumatischem Stress-Syndrom und neuropathischen Schmerzen eingesetzt. Also muss der Arzt bei diesen Indikationen, wenn er ein Antidepressivum verschreibt, dem Patienten unter Umständen klarmachen, dass er keine Depression habe, sondern die verschriebenen Arzneistoffe auch bei anderen Erkrankungen wirksam sind. Der Patient wird oft irritiert sein und dann beim Recherchieren im Internet feststellen, dass die Depression als Hauptindikation für Antidepressiva gelistet wird.“ (Arzneiverordnungs-Report 2021, S. 111f.)

Anders gesagt: Weil diese Mittel „Antidepressiva“ heißen und viele Patientinnen und Patienten lieber nicht mit depressiven Störungen in Zusammenhang gebracht werden, lehnen sie diese Medikamente häufiger ab. Als Alternative wird darum nun aus pharmakologischer Sicht vorgeschlagen, von „Serotonin- oder Noradrenalin-Verstärkern“ zu reden. Damit beschreibt man eher, wie die Substanzen im Körper wirken.

Darüber, was sie mit der Psyche der Betroffenen machen, ist übrigens erstaunlich wenig bekannt. In den Wirksamkeitsstudien wird untersucht, wie groß der Unterschied auf einer standardisierten Depressions-Skala ist. Damit wird zum Beispiel abgefragt, wie niedergeschlagen man sich fühlt oder wie aktiv man am Leben teilnimmt. Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit sind die Kernsymptome der depressiven Störung.

Eine der wenigen mit kritischer Haltung in der psychiatrischen Forschung, Joanna Moncrieff, Professorin am University College London, wollte es genauer wissen. Nach jahrelangem Studium zieht sie das Fazit, dass die genannten Medikamente vor allem Gefühle unterdrücken und manchmal auch eine aktivierende Wirkung haben. In ihrem neuen Buch Chemically Imbalanced: The Making and Unmaking of the Serotonin Myth räumt sie mit so manchem Mythos auf, wie zum Beispiel dem, die Substanzen würden ein neurochemisches Ungleichgewicht im Gehirn korrigieren.

In der Summe

Das wäre vielleicht alles halb so wild, ging es nicht um so viele Personen. Die 1,8 Milliarden Tagesdosen reichen für die tägliche Behandlung von 5 Millionen Menschen. In machen Ländern, allen voran die USA, werden pro Kopf noch viel mehr Psychopharmaka verschrieben. Dort ist der Pharma-Markt weniger streng reguliert und dürfen die Unternehmen ihre Medikamente sogar öffentlich bewerben,

Und es wäre auch nur halb so wild, würden die psychischen Probleme nicht immer größer: Obwohl wir immer mehr für die mentale Gesundheit tun, ausgeben und therapieren, nimmt die mit ihnen verbundene Krankheitslast zu; es gibt zum Beispiel immer mehr Krankheitstage und längerfristige Arbeitsunfähigkeiten im Zusammenhang mit psychologisch-psychiatrischen Störungen. Zu glauben, dass immer mehr Aufmerksamkeit, Stichwort Influencer und „Mental Health Awareness“, die Probleme verringern, ist naiv.

Leider zeichnen sich in den letzten Jahren auch die Schattenseiten der Medikamente immer deutlicher ab. Aber die Nebenwirkungen und das Abhängigkeitsrisiko sind ein komplexes Thema für sich. Zur Orientierung ist die ARD-Dokumentation Tabletten gegen Depressionen – helfen Antidepressiva? aus dem Jahr 2022 immer noch zu empfehlen. Mir bleibt vor allem die Psychotherapeutin in lebhafter Erinnerung, die die kritischen Berichte ihrer Patientinnen und Patienten lange Zeit nicht ernst nahm. Vor laufender Kamera gesteht sie ihre eigene Abhängigkeit, dass sie selbst gerne die „Antidepressiva“ absetzen würde, doch es ihr nicht gelingt.

Mit der neuen Studie der finnischen und schwedischen Daten wird konkreter, wie verzerrt die Datenlage zu den sogenannten Antidepressiva ist. In den Worten der Forscherinnen und Forscher:

„Wir kommen zu dem Schluss, dass umfassendere Einschlusskriterien für randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) und deren Integration mit Daten aus der realen Welt erforderlich sind, um die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse von Antidepressiva-Studien und der klinischen Behandlungsleitlinien für depressive Störungen zu verbessern. … Unsere Ergebnisse bestätigen die Bedenken über die mangelnde Übertragbarkeit der Ergebnisse von klinischen Versuchen in der Psychiatrie auf die Situationen und Individuen in der wirklichen Welt.“ (Hamina et al., 2026, S. 117 & 123)

Alternativen

Nach über 40 Jahren zunehmender Verschreibung ist das ein ernüchterndes Fazit. In diesem Zeitraum stieg übrigens der Aktienkurs der Pharmafirma Eli Lilly von rund 5 US-Dollar Mitte der 1980er-Jahre auf heute satte 1000 Dollar, also um den Faktor 200. Das ist nur ein Beispiel für eines der globalen Unternehmen, das mit den neuen „Antidepressiva“ groß geworden ist. In jüngerer Zeit verdient Lilly allerdings auch sehr gut an Medikamenten zum Abnehmen, einem anderen Massenmarkt.

Das Thema „Abnehmen“ wäre eine interessante andere Fallstudie für ein Problem unserer Zivilisation, das gleichzeitig einen Milliardenumsatz auf dem Gesundheitsmarkt ermöglicht. Das zeigt einmal mehr, dass wichtige Akteure dieses Markts gar kein Interesse an nachhaltiger Gesundheit, sondern an beherrschbarer, chronischer Krankheit haben:

Erst verdienen große Nahrungsmittelkonzerne am massenweisen Verkauf hoch industriell verarbeiteten und damit billigen Essens mit viel Fett, Salz, Zucker und Geschmacksverstärkern. Und dann verdienen große Pharmafirmen mit dem massenweisen Verkauf von Mitteln zum Abnehmen. Auch die Ärzteschaft verdient dabei mit. Dabei ist sehr praktisch, wenn diese Mittel das Leiden nur lindern, so lange man sie nimmt. Durch eine nachhaltige Änderung des Lebenswandels mit besserer Nahrung, Zeit für Bewegung und einer guten Balance wichtiger Lebensziele würden diese Milliardenmärkte wegbrechen.

Wie man gesund lebt, sowohl körperlich als auch geistig, ist natürlich ein komplexes Thema, das man nicht in einem Satz behandeln kann. Aber dass sehr viele Ursachen der Probleme in unserer Umwelt liegen, sei an dieser Stelle mit auf den Weg gegeben.

Der große Schwerpunkt auf das Individuum und dessen Gehirn durch die Dominanz der biologischen Psychiatrie seit den 1980er-Jahren geht mit einer immer größeren Krankheitslast einher. Ausführlicher erklärt ist das in meinem neuen Buch, Perspektiven aus der Depressions-Epidemie. Wenn aber die Medikamentenforschung auch Jahrzehnte später noch so wenig aussagekräftig ist, wie in der hier besprochenen neuen Studie beschrieben, dann gibt es auf jeden Fall einen großen Verbesserungsspielraum.

Quelle:

Hamina, A., Pinzón‐Espinosa, J., Taipale, H., Schneider‐Thoma, J., Radua, J., Efthimiou, O., … & Luykx, J. J. (2026). Representation and outcomes of individuals with major depression in routine care who are ineligible for randomized controlled trials: a nationwide register‐based study. World Psychiatry, 25(1), 117.

Der Artikel wurde zuerst auf dem Blog „Menschen-Bilder“ des Autors veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Perspektiven aus der Depressions-Epidemie. Was Depressionen sind und wie man sie behandelt“.

Nicht nur Antidepressiva… Vermutlich hat die Pharmamafia so gut wie jede Studie zu „Medikamenten“ zu ihren Gunsten manipuliert. Und die Medizinerzunft entsprechend „beeinflusst“….

Eine PsyOp in doppelter Hinsicht- psychologisch und psychisch.

Ich fände es ja sinnvoll, wenn jeder Psychiater für mindestens 3 Wochen je ein gängiges Antidepressivum und ein Neuroleptikum einnehmen müsste, sowie mindestens 3 mal ein Beruhigungsmittel. Ausserem müssten 3 Sitzungen mit Psychedelica Pflicht sein.

Natürlich kann man so nicht erleben wie das Medikament bei Depression usw wirkt, aber zumindest kann man die Wirkungsweise erahnen und die Nebenwirkungen erleben.

Ich bin sicher, die Verschreibungen würden um mehr als 2/3 zurückgehen.

Ich habe schon Psychiater erlebt die bei der blosen Idee, sie könnten ohne Indikation ein Neuroleptikum einnehmen, Anflüge von Panik zeigten, und sich sehr vehement dagegen geäussert haben. Fast lustig.

Ich hörte mal, dass es – zumindest früher – ein inoffizieller Teil der Richterausbildung war, dass die (auf Kosten des Steuerzahlers) einen fröhlichen Abend mit alkoholischen Getränken hatten; damit sie zumindest einmal selbst erlebt haben, wie das ist, bevor sie andere wegen Vergehen im Zusammenhang mit Alkohol verurteilen.

An Ihren ähnlichen Vorschlag für die Psychiatrie habe ich noch nie gedacht.

(Man sollte aber bei aller Kritik nicht vergessen, dass nicht alle in dem Fach der verlängerte Arm der Pharmalobby sind und einige auch sozial wirklich wichtige Arbeit machen.)

Das wollte ich damit auch nicht sagen, aber Anästhesisten sagt man ja nach das sie alles ausprobieren.., zumindest kennt jeder Schmerzen und wohl auch Schmerzmittel. Bei Antibiotika ist es ähnlich und dort kann man ja die Wirkung recht objektiv feststellen.

Was an der Psychiatrie im Gegensatz dazu auffällt ist eben dass es hypothetisches und oft nur vermeintliches Wissen ist, das zur Entscheidung für einen bestimmten Wirkstoff vs eines anderen aus der selben Wirkstoffklasse führt.

Und da sind wir dann auch beim Thema des Artikels, und den ganzen off-label Anwendungen wo das zT recht fraglich ist und man den Verdacht hat dass da zT Marketingabteilungen an den Indikationen mitwirken.

Letztlich braucht man um das Anwendungsgebiet zu erweitern nur eine zusätzliche Studie anschieben wenn das Medikament bereits zugelassen ist, um einen Marketingeffekt zu erzielen.

Ich glaube dass so ein Selbstversuch zu einer realistischeren und besseren Einschätzung führen würde was solche Medikament überhaupt bewirken und bewirken könnten.

Das mit den Psychedelika halte ich durchaus für eine gute Idee. Ich denke es ist für das Verständnis psychischer Erkrankungen durchaus hilfreich, wenn man einen mit einer Psychose vergleichbaren Zustand einmal selbst erlebt hat. Nicht nur, um sich besser in die Situation des Patienten hineinversetzen zu können, sondern vielleicht auch, um auf neue Idee zu kommen, wie man damit umgehen kann. Z.B. welche Reize eher hilfreich und welche eher kontraproduktiv sein können. Das ist natürlich nicht 1:1 dasselbe, aber vielleicht lassen sich daraus dennoch ein paar neue Erkenntnisse gewinnen, um Therapien zu verbessern. Oder zumindest, wie man mit Patienten umgeht, die gerade eine Episode durchleben.

Es ging dem anderen User, glaube ich, nicht so sehr um Psychedelika.

Da gab (und gibt) es tatsächlich einige Psychiater, die diese Mittel im Selbstversuch genommen haben, um einen Eindruck dafür zu bekommen, wie eine Psychose sein könnte.

Um die beiden zu vergleichen, fehlt mir die Erfahrung auf einer Seite (und da bin ich eigentlich froh drum).

Im Kapitalismus wird alles zum Geschäft. Auch die Gesundheit.

Merke: Die Gesundheit und der Tod sind dem Doktor seine Not. Drum hält er Dich auf das er lebe zwischen den beiden in der Schwebe.

Außerdem, nicht das Thema hier, gehört aber zum Gesamtbild. Ein großer Teil der psychischen Störungen sind Folge der kaputten gesellschaftlichen Verhältnisse und würden in einer normalen Gesellschaft verschwinden oder besser therapierbar sein.

Geht ein Mann zum Arzt und bekommt ein Rezept.

Er nimmt das Rezept und sagt zu sich: „Der Arzt muss ja auch leben“

In der Apotheke zahlt er und sagt zu sich: „Der Apotheker muss ja auch leben.“

Zuhause angekommen, schmeißt er die Tabletten in den Müll und ruft:

„Aber ich muss auch leben.“

Die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sind doch das Geschäft schlechthin für die Pharmaindustrie. Ich bekam sie immer wieder verschrieben, obwohl sie bei mir außer unangenehmen Nebenwirkungen absolut nichts bewirkten. Ich hoffe, dass mir jetzt der von mir viel zu lange hinausgezögerte Arztwechsel im Frühjahr endlich mal hilft, denn dieser Zustand ist unerträglich.

Und das Ganze ist ja so schön bequem: Bloß nicht die sozialen und gesellschaftlichen Gründe für die Tatsache, dass chronische Depressionen mittlerweile zu einer Volkskrankheit geweorden sind, antasten, das würde ja eventuell an den Fundamenten dieses großartigen Systems, in dem wir leben, rütteln. Außerdem auf keinen Fall alternative Methoden, auch im Falle unumgänglicher medikamentöser Behandlung, unterstützen, damit nur nicht, wie oben von mir angedeutet, das eingefahrene, profitable Geschäftsmodell mit den klassischen Psychopharmaka ins Wanken gerät.

Garniert wird das Ganze politisch dann immer wieder mal mit allgemeinen Hetzkampagnen gegen kranke Arbeitnehmer, die sich einfach nicht genug zusammenreißen, wie’s der Blackrock-Dullie aus dem Sauerland gerade getan hat, damit die Ressentiments des typischen BILD-Konsumenten etwa ausreichend bedient werden.

Dann ist vielleicht dein Klimawahn auch ein Produkt der Nebenwirkungen….. könnte ja sein… 😉

Das ist extrem unfair.

Nett formuliert 😉

Ja, ich will ihm ja nichts böses, er ist ja eigentlich ein soo guter Mensch… ✌

@motonomer: Bei dieser strunzdoofen Antwort hast Du Dir ihn ebenfalls verdient 🐟.

Abgesehen davon lebst Du bei diesem Thema leider in einer Wahnwelt, die Du übrigens u.a. mit dem Irren aus Washington und so manchem AfDler teilst.

LoL, dann gibt hier bald ne Fische-Schlacht.

Da war doch was.. Ahh Verleinix

https://www.comedix.de/lexikon/special/fischschlacht/img/fisch_streit_seite15.png

Es gibt so einige Schnittmengen.

Das ist u.a. einer der Gründe warum die Linken den Bach runter gegangen sind, weil sie sich nicht eingestehen konnten das dem so ist…sagte ich schon…na …wann… rischtisch ™1974! 😉

Ich wünsch dir gute Besserung.

@Trux: Ich gehe davon aus, dass Sie das ernst meinen, und möchte mich deshalb ausdrücklich dafür bedanken.

Bei Nebenwirkungen sollte man aufpassen und im Beipackzettel steht dass man mit seinem Arzt sprechen sollte. Und evtl. dann das Arzneimittel absetzt.

Das Schimpfen sollte man lassen. Bei mehreren Personen ist mir aufgefallen dass eine Schimpftirade dann schwerlich aufhört. Damit meine ich konkret dass auch nicht vor sich hingeschimpft werden sollte. Das ist eine Änderung des Verhaltens und kann mehrere Wochen dauern. Das Schimpfen ist zu einem Teil der Persönlichkeit geworden und man sieht es nicht als ein Symptom an. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Sie zu einem früheren Zeitpunkt nicht so geschimpft haben. Haben Sie es schon mal mit Ausdauersport versucht?

Z.B. hat Fluoxetin als Nebenwirkung das Auslösen von Wut. Diese Nebenwirkung bleibt wenn das Arzneimittel zu spät abgesetzt wird. Depression ist eine komplizierte Krankheit. Da sollte man einen Psychiater fragen und nicht einen Psychologen der nicht Medizin studiert hat.

Hr. Kamillentee: Auch für Ihren Beitrag vielen Dank!!!

Toi, toi, toi.

Es gibt jetzt auch „Mad in Deutschland“, wo Psychiatriepatientinnen und Patienten solche Erfahrungen austauschen und auch einige kritische Forscher Tipps geben.

@Stephan Schleim: Danke, ich bin für jede Hilfe dankbar! 👍👍👍

Ja, war bei mir ähnlich.

Ich hab vor ungefähr 10 Jahren mal Fluoxetin verschrieben bekommen. Hat auch nix bewirkt außer Nebenwirkungen. Allerdings waren sogar die harmlos. Etwas körperliche Zuckungen, wenn ich mich entspannt habe. Aber das empfand ich eher als kurios als schlimm.

Die Ironie ist aber daß SSRIs offenbar die Wirkung von Stoffen verhindern die wirklich gegen Depression helfen: Nämlich Psychedelika wie Psilocybin.

Gerade von Psilocybin-Konsumenten die SSRIs einnehmen, wird desöfteren berichtet daß dessen Wirkung dann stark unterdrückt wird.

Zwingt dich jemand das Zeug einzuwerfen?

Man kann es ja mal probieren, aber wenn keine Wirkung zu beobachten ist, setzt man sie halt wieder ab.

Depressionen sind m. E. ohnehin häufig eine Verlegenheitsdiagnose. Oft leiden die Patienten nur unter extrinsichen Belastungen. Keine Perspektiven, zuviel Stress, ungesunde Beziehungen, zuwenig Bewegung, ungesunde Ernährung …

@palgato: Was soll das? Ich nehme das Zeug ja deshalb schon lange nicht mehr und werde deswegen auch einen anderen Arzt aussuchen, wobei ich allerdings aufgrund der Tatasache, dass Facharzttermine heutzutage kaum noch zeitnah zu bekommen sind, bis April warten muss, aber der Wechsel ist für mich unumgänglich.

„Depressionen sind m. E. ohnehin häufig eine Verlegenheitsdiagnose. Oft leiden die Patienten nur unter extrinsichen Belastungen. Keine Perspektiven, zuviel Stress, ungesunde Beziehungen, zuwenig Bewegung, ungesunde Ernährung …“

Nein, das ist so nicht richtig! Die von Ihnen erwähnten Faktoren können zweifellos zu einer Depression beitragen bzw. diese verstärken, aber ab einem gewissen Punkt ist sie eine manifeste, schwere psychische Erkrankung, die auch massive körperliche Auswirkungen hat: Schlafprobleme, stark reduzierte psychische und physische Belastbarkeit, Antriebslosigkeit und Angstzustände, starke Konzentrationsprobleme, höhere Schmerzempfindlichkeit, komplettes Absterben der Libido etc.

Wie dramatisch diese Erkrankung für die Betroffenen sein und auch enden kann, beweist allein schon die Tatsache, dass bei Depressionskranken die Suizidrate etwa dreimal so hoch ist wie bei nicht-depressiven Menschen und in Deutschland ist sie mittlerweile einer der häufigsten Gründe für eine Berufsunfähigkeit.

Wie kann das sein ?

Das ist wie wenn man den Fuchs damit beauftragt den Hühnerstall zu bewachen.

Jetzt gibt es also zur allergrößten Verwunderung viele tote Hühner 😱 und als Lösung des Problems werden jetzt entgegen aller Vernunft weitere Füchse angeschafft.

Was ich damit ausdrücken will ist das alleine die Idee der Staat durch die Psychologen wolle sich in meine Gefühlswelt einmischen löst schon starke Gefühle aus.

Ziel ist es. UNS krank zu machen, krank zu halten und UNS alles zu nehmen um UNS dann zu versklaven.

Zum neurochemischen Ungleichgewicht:

Angenommen ein Mensch läuft nicht.

Ein Blick würde genügen um festzustellen ob er überhaupt Beine hat.

Auch die Funktion des Gehapparats lässt sich vergleichsweise einfach prüfen.

Wie verhält es sich aber mit dem neurochemischen Ungleichgewicht des Gehirns?

Klar, ein Gehirn benötigt Neurotransmitter um richtig zu „laufen“.

Ein Mangel oder eine Dysbalance dieser Stoffe muss zu Störungen führen.

Soweit so gut.

Nur der Umkehrschluss ist komplett ungültig, denn für ein anhaltendes Stimmungstief und Antriebsarmut kann es recht vielfältige Ursachen geben.

Was hier fehlt ist ein Nachweis zu erbringen, eine Messung am konkreten Patienten, dass seine Fähigkeit der Eigenregulation die nötigen Stoffe adäquat zu bilden zu können unterbunden ist, bevor man substituiert und den Patienten damit Drogenabhängig macht. Eine schlichte Messung geht jedoch nicht, weil man nicht jedem Patienten im Gehirn herumstochern möchte. Aber das was ginge, wäre es Tests zu entwickeln, die bei der Unterscheidung helfen ob dieser Patient gar nicht mehr in die Gänge kommen kann oder sehr wohl die „richtige Gehirn Chemie“ selbst ausbilden kann, wenn dazu der richtige Anlass besteht. Aber daran ist man gar nicht interessiert.

Man behandelt blind unter dem Mythos einer neurochemischen Dysbalance ohne beim Patienten jemals geprüft zu haben ob sie tatsächlich vorliegt, mit Drogen die die Selbstregulation des Patienten aushebeln.

Aber an Patienten die gesund werden und keine Medizin mehr brauchen lässt sich auch nichts mehr verdienen.

Das wäre in etwa so, wie Patienten ein künstliches Hüftgelenk einzupflanzen ohne jemals den Hüftschaden durch ein Röntgenbild nach gewiesen zu haben. Aber wahrscheinlich gibt es das inzwischen auch schon.

Genau so isses wie mit allem.

Kapitalismus halt, da kann Mann/Frau binär oder nicht auch nichts machen. 😉

Das beginnt doch schon bei der Definition der „Störung“, wenn man nicht 365/24/7 die grinsekatze spielt kann man doch nur krank sein. 😵💫

„Aber an Patienten die gesund werden und keine Medizin mehr brauchen lässt sich auch nichts mehr verdienen.“

Eben. Und an eigenständigen, selbst denkenden Menschen auch nicht. Deshalb immer hübsch in Abhängigkeit halten, jegliches eigenverantwortliche Handeln unterbinden und schon gar keine Freude am Leben aufkommen oder einen Sinn in seinem Leben erkennen lassen. Das könnte schließlich zu Zweifeln an den sich doch so hübsch bewährten Kontrollmöglichkeiten führen. Und das wollen wir doch nicht.

Ich sag euch mal was, ich bin weder je geimpft worden, außer einmal Tetanus, wegen eines Unfalls, da ich mich nicht dagegen wehren konnte, noch musste ich je zum Arzt (dennoch war ich immer in der ganzen Welt unterwegs) oder habe gar Medikamente nehmen müssen, oder sollen.

Und, kurz nach Corona, seit ich meine Wohnung verloren habe, auch keine KKV mehr.

Das, was man wirklich braucht, wird eh nicht bezahlt, also was solls…. 😦

Ihr werdet alle nur verarscht und merkt es gar nicht.

Ich glaube, du has schon richtig erkannt, dass wir durchaus mit vielen Dingen verarscht werden, machst es dir aber denke ich zu einfach, wenn deine Konsequenz daraus scheinbar ist, durch die Bank fast alles als „Verarschung“ anzusehen. Das ist bequem, weil man sich nur oberflächlich mit den Dingen befassen muss – in die Tiefe zu gehen, um die wirklichen „Verarschungen“ von den nur als solche Wahrgenommenen zu unterscheiden, ist anstrengend.

Aber mit der Methode dringst du m.E. genau so wenig zum „wahren Kern“ der Dinge vor, wie diejenigen, die sich nur allzu gerne „verarschen“ lassen 😉

Was soll den deiner Meinung der „wahre Kern“ sein?

@monotoner

ich habe, seit ich 18 bin, also nun 52 Jahre, keine Krankenversicherung.

Die paarmal, wo ich einen Arzt benötigte, habe ich ihn selbst bezahlt.

Als sie mir vor 6 Jahren sagten, ich müsste nun sterben, wenn ich mich nicht operieren lasse und danach chemisch therapieren lasse, habe ich „Danke schön und auf Nimmerwiedersehen“ gesagt.

Nun lebe ich noch immer …

Krankenversicherungen machen krank. (ja, lacht nur)

Und ich möchte dir ausdrücklich beipflichten: Wir werden verarscht. Und wenn Hansen meint, nicht bei allen Dingen, dann würde ich gerne wissen, wo ich nicht verarscht werde. Es mag Dinge geben, die die Gesellschaft, den Staat und uns als Einzelne betreffen, bei denen wir nicht verarscht werden, ich allerdings bin nicht intelligent genug, diese Dinge zu identifizieren.

Zum Thema möchte ich bemerken, dass Depressionen meines Erachtens entstehen, wenn wir uns nicht geliebt fühlen, wenn wir uns unterdrückt fühlen, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen, wenn wir geliebte Menschen verlieren. Durch Tod, aber auch durch Umziehen.

Wenn uns geliebte Menschen verlassen … Sicher gibt es noch 10 000 andere Gründe. Doch ganz sicher haben sie nichts mit dem Gehirn als Organ zu tun(denke ich). Und ganz sicher wird es nicht besser, wenn wir uns das Gehirn mit Psychopharmaka vernebeln.

Ich denke deprimierte Menschen benötigen Liebe, Aufmerksamkeit, eine neue Aufgabe, oder eventuell auch ein paar Aufgaben weniger. Kurz: Der Schlüssel zur Besserung liegt in den Händen unserer Liebsten, wenn denn welche da sind, die bereit sind, ein paar Jahre ihres Lebens dafür zu geben, dich da wieder herauszuholen.

Allein dürfte es recht schwierig werden ……

Ärzte können jedenfalls ganz sicher nicht helfen…..

@bonnie

Gerade, was das Thema Depressionen betrifft, sehe ich das in vielen Dingen ähnlich, v.a. in Bezug auf Aufmerksamkeit, Zuwendung, etc.

Das Gehirn als Organ kann allerdings durchaus eine Rolle bei den Ursachen spielen, z.B. nach Unfällen; Raumforderungen, die den Schädelinhalt betreffen; Intoxikationen des Bauchraums (z.B. Leberüberfrachtung), die langfristig Auswirkungen auf die Funktionsweise des Gehirns haben, uvm. Interessante Literatur hierzu sind m.E. z.B. „Mind & Membrain“ von Joanna Wildy oder die Bücher von Nathalie Camirand.

Das habe ich mir nicht nur angelesen, sondern konnte es auch bei eigenen Behandlungen/Patienten beobachten.

@motonomer

Doch, einige von uns merken das schon!

Dann lass dich wenigstens gegen Gürtelrose impfen. Eine Bekannte von mir hat sie noch mit 79 Jahren bekommen und ihr Kopf wurde insofern betroffen, dass sie außer monatlangen extremen Schmerzen auch noch 3 Zähne verloren hat. Jetzt muß sie zum Zahnarzt und erwartet eine Selbstzuzahlung von wenigstens 5000 Euro. Wenn sie noch etwas länger warten würde, wird auch der Kassenanteil entfallen, denn der Bundeskanzler der Herzen, Herr Merz, plant ja nach den nächsten Landtagswahlen, den Zahnersatz komplett aus dem Leistungskatalog zu streichen.

Eine Anmerkung zum Eli Lilly-Kurs. Angesichts des Umstandes, dass 1 u.s.-$ von 1980 seither einen Kaufkraftverlust von ca. 75 Prozent erlitten hat, beträgt die Kursvervielfachung nicht 200, sondern ‚bloss‘ ca. 50 Mal. Was einer realen Jahresrendite von ca. 9,1 Prozent entspricht. Natürlich stolz.

So, wie ich es im Text schrieb, ist es nominal richtig – aber ich räume ein, dass Sie hier auch einen Punkt haben. Danke für den Hinweis.

Antidepressiva sind wirkungslos. Dh nein, unerwünschte Wirkungen hat’s zur Genüge. Ausserdem kann mittlerweile vermutlich eine Depression diagnostiziert werden wenn ein Patient sich eine halbe h lang schlecht fühlt, denn die Kriterien wurden im Diagnosehandbuch immer weiter runtergeschraubt. Erst musste es über ein Jahr Symptome geben. Das wurde dann immer weiter verkürzt.

Gegen Depressionen helfen Bewegung, frische Luft, Omega3 Fettsäuren und Vitamin C sowie Kontakte mit Mitmenschen.

Mir ging’s vor ein paar Jahren mal nicht gut. Ich bekam Zoloft verschrieben, las den Beipackzettel und hab das Zeug in den Müll geschmissen.

In meinem ganzen Leben würde ich dieses Zeug nicht nehmen. Es bringt nur weitere Probleme und einfach absetzen kann man es auch nicht. Eine Hauptnebenwirkung von Antidepressiva, heutzutage meistens Serotonin Wiederaufnahme Hemmer, ist Übelkeit. Da wird man erst recht depressiv.

Wenn ich mich recht erinnere, sollte die Mindestdauer einer depressiven Episode für eine Diagnose zwei Wochen betragen.

Aber es gibt in der Praxis auch immer Ausnahmen.

„Antidepressiva sind wirkungslos“

Ich bin wahrlich kein Fan von Medikamenten, eher im Gegenteil; ich habe in meinem ganzen Leben so gut wie nie welche genommen. Aber eine solche pauschale Aussage zu treffen, ist nicht nur platt, sondern auch schlicht falsch. Ich kenne selber mehrere Menschen, denen manche Medikamente eine wertvolle Stütze waren und einigen buchstäblich geholfen haben, zu überleben. Es ist niemandem damit gedient, hier alles über einen Kamm zu scheren.

Und wer behauptet, bei (und nicht : gegen) Depressionen helfe ein bißchen Bewegung, frische Luft und Nahrungsergänzungsmittel, der verallgemeinert und banalisiert nicht nur ein komplexes Leiden, sondern hat wirkliche Depressionen noch nie kennengelernt (seien Sie froh drum !).

Ich will Ihre Erfahrungen nicht in Abrede stellen und kann auch Ihre Konsequenzen nachvollziehen. Aber die eigenen Erfahrungen pauschal anderen überstülpen zu wollen, halte ich doch für reichlich seltsam.

Wer einmal mit dem futtern von Psychopharmaka begonnen hat, wird davon kaum wieder loskommen. Das ist ähnlich wie bei den H-Junkies und genauso gewollt. Was dem Junkie der Dealer, ist dem Depri die Pharmaindustrie! Die einen sind die Bösen und die anderen die ….., na?

Das ist auch nicht richtig. Die meisten Patienten nehmen sie nur über begrenzte Zeiträume. Eine klassische Depression ist eine selbstlimierende Erkrankung, die ob mit oder ohne Pillen irgendwann vorbei ist. Die Leitlinien sehen vor, die Medikamente nach Besserung wieder auszuschleichen.

Klar gibt es auch Abhängige, aber das ist mehr eine Kopfsache, auch weil die Absetzsymptome oft mit einem Rezidiv verwechselt werden oder die Angst davor groß ist.

“ Eine klassische Depression ist eine selbstlimierende Erkrankung, die ob mit oder ohne Pillen irgendwann vorbei ist“

Da spricht der Fachmann…

Wie äußert sich denn für Sie eine „klassische“ Depression ?

Was verstehen Sie in diesem Zusammenhang unter einer „selbstlimitierenden Erkrankung“ ?

Wann ist eine „klassische Depression“ für Sie vorbei ? Wenn ein Mensch wieder ‚funktioniert‘, brav zur Arbeit geht, sich nicht beklagt und andere nicht mit seinen Gefühlen/Empfindungen belästigt ?

„Die meisten Patienten nehmen sie nur über begrenzte Zeiträume.“

Das bezweifle ich. Auch wenn es eigentlich so sein sollte. Ich kenne selber ein paar Menschen, die die Medikamente über viele Jahre eingenommen haben, ohne absehbares Ende. Ohne die Ärzte über einen Kamm scheren oder diskreditieren zu wollen : es ist nun einmal wesentlich einfacher, Folgerezepte auszustellen, als sich eingehender mit einem Menschen und seinen Hintergründen zu beschäftigen. Und ja, ich weiß, daß das systembedingt und dieses System völlig kaputt ist.

„Klar gibt es auch Abhängige, aber das ist mehr eine Kopfsache“

Sie haben ein Faible für einfache Antworten, richtig ?

In einem System das die Menschen krank macht soll durch Behanndlung der Symptome mit Pillen Profit gemacht werden statt die Ursachen zu bekämpfen.

Schöne neue Pillenwelt im kapitalischen Verwertungsprozess. Mahlzeit.

NDW 1980 Joachim Witt „Der Goldene Reiter“ – einfach nochmal anhören, dort ist schon alles gesagt.

„Irrsinn Psychiatrie“ von Marc Rufer ist auch eine nette Lektüre…

Krankschreibungen aufgrund psychischer Krankheiten erstrecken sich oft über viele Monate oder Jahre und am Ende werden die erkrankten Menschen nachher in die Arbeitslosigkeit oder Frühverrentung geschickt. Dadurch wird die durchschnittliche Krankheitsverweildauer gewaltig nach oben gedrückt, was unseren Lieblingskanzler der Herzen nicht davon abhält, Karenztage für alle Kranken ins Spiel zu bringen. Denn die meisten Arbeitnehmer kommen auf max. eine Woche, um mal die alljährliche Erkältung auszukurieren. Aber selbst diese Woche ist dem Kanzler ein Dorn im Auge und sei dem Beschäftigten nicht gegönnt. Der Mensch ist nunmal kein Roboter, aber auch der kann mal ausfallen. Es gibt immer Menschen, die irgendwas ausnutzen, so ist es mit der Lohnfortzahlung und auch mit den Steuern, siehe Cumex. So ist das mit dem Durchschnitt in allen Dingen, im Durchschnitt gibt es auch keine Armut, geht es uns allen gut. Aber mal zu fragen, wieviele Menschen durch dieses immer perfidere kapitalistische System Burnout bekommen, weil sie dem Leistungsdruck nicht mehr gewachsen sind, kommt dieser Laufbursche von Blackrock natürlich nicht. Vielmehr sollen Kinder schon Ritalin schlucken, das spart Schulspychologen. Es ist nur noch zum Verzweifeln!

„Erst verdienen große Nahrungsmittelkonzerne am massenweisen Verkauf hoch industriell verarbeiteten und damit billigen Essens mit viel Fett, Salz, Zucker und Geschmacksverstärkern.“

Das passt zur Behauptung, dass Nahrungsmittelhersteller Produkte extra süß, salzig etc. herstellen würden, um ihre Kunden abhängig zu machen. Herr Schleim ist ein wenig andere Auffassung, er meint, sie täten das, weil es billig ist. Das ist aber – mit Ausnahme der Geschmacksverstärker -mitnichten der Fall. Zucker ist nicht billig, Salz ist nicht billig.

Wenn etwa Coca Cola seine Getränke süßt, dann deshalb, weil sie sich dann besser verkaufen – und warum verkaufen sie sich dann besser? Weil die Leute gerne süße Sachen trinken/essen. Warum ist das so? Herr Schleim weiß darauf ganz bestimmt die richtige Antwort.

Mit geht es darum, beliebte Verschwörungserzählungen für Handlungen, denen tatsächlich keine Verschwörung, sondern nur ein ganz gewöhnlicher Geschäftssinn zugrundeliegt, zu bestreiten.

Ähnlich beim Rauchen – wie kommt es denn, dass auf diesem Gebiet der Staat sich plötzlich so um die Gesundheit seiner Bürger kümmert, Verbote ohne Ende gegen die bösen Tabakhersteller erlässt, ein Staat, dem sonst unsere Gesundheit ziemlich egal ist? Weil er die Krankentage senken will, die Behandlungskosten – oder sind das nur Vorwände, um einen ganz anderen Zweck zu verfolgen?

@Routard

„ein Staat, dem sonst unsere Gesundheit ziemlich egal ist? Weil er die Krankentage senken will, die Behandlungskosten – oder sind das nur Vorwände, um einen ganz anderen Zweck zu verfolgen?“

Wie sieht es mit Belastungen am Arbeitsplatz aus, davon hört man derzeit nichts mehr. Dann müßte man ja den lieben Unternehmern weh tun und das geht ja gar nicht

@Otto0815 Massnahmen zum Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz sind sehr reglementiert und werden in der EU sehr stark kontrolliert, für viele kleinere Unternehmen kann das das Aus bedeuten. Auch die Dokumentation von entsprechenden Maßnahmen ist ziemlich aufwendig. Ein aktuelles Beispiel zu dem Thema:

Es ist ziemlich verrückt, aber die EU plant – ich bleibe mal in dem Bereich der Getränkeherstellung, in der EU das Gewicht von Fässern für Bier auf 27 kg zu beschränken. Es gibt massenhaft 50 ltr Fässer, 30 ltr Fässer, die dann vernichtet werden müssen. Als Grund wird angegeben, es sei ungesund, diese Fässer zu heben, was sicherlich stimmt. Eine Verteuerung von gezapftem Bier ist die Folge, wahrscheinlich der wahre Grund, Alkohol ist ja schädlich und wird nach Schleimscher Logik, nur deshalb so billig verkauft, um Leute süchtig zu machen. Das will der Staat ändern.

Das gilt auch auf der anderen Seite: Maßnahmen, um Gefahren für den Verbraucher zu reduzieren, nehmen Formen an, die nur im Rahmen großindustriellen Herstellung umgesetzt werden können. Das wird Herrn Schleim nicht gefallen, aber ein Glas frisch gepressten Orangensaftes enthält sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Spritzmittelrückstand als der industriell gefertigte aus einer Flasche.

„Zucker ist nicht billig, Salz ist nicht billig.“

Haben Sie mal nachgeschaut?

Im Supermarkt hier um die Ecke kostet ein Kilo Zucker 75 Cent, ein Kilo Küchensalz 79 Cent. Das ist der Endkundenpreis und noch nicht einmal beim Discounter.

Einen Schritt weiter gedacht könnte man ausrechnen, wie teuer denn die Alternative wäre: also z.B. mehr hochwertige Nahrung mit eigenem Geschmack und echte Kräuter und Gewürze im Essen.

Aber, na ja, wer so schnell das Wort „Verschwörungserzählungen“ in den Mund nimmt, hat meistens nicht so viel zu bieten.

Sie müssten sich einfach besser informieren, wie es in der Industrie zugeht, bzw. nicht vom Hausfrauenstandpunkt (Hausmänner, würden Sie wohl schreiben) ausgehen. Selbst wenn der Zucker in einer Flasche Cola nur 1,5 ct/Flasche kostet (es wird sog. Invertzucker verwendet, da er besser industriell verarbeitet werden kann und sensorisch süßer schmeckt), ist das vor dem Hintergrund der Massenproduktion sehr viel Geld (manchmal entspricht das der Gewinnmarge) und sehr gerne würde Coca Cola 0,5 ct weniger in die Flasche geben, das können Sie mir gerne glauben.

Ähnlich beim Salz: Eine Flasche Tomatensaft kann man gesalzen oder ungesalzen herstellen, leicht gesalzen schmeckt er einfach besser, der Unterschied beträgt ähnlich ca. 1 ct pro Flasche, auch gibt es welche mit Cayenne Pfeffer gewürzt, sehr lecker übrigens.

Schade, ich hätte mir von Ihnen eine Antwort auf meine Frage erhofft, welche Bedeutung z.B. Süssigkeiten im persönlichen Leben von Kind auf an spielen und was man daran beobachten ggfls kritisieren kann. Wenn Sie dieser Frage nachgehen, kommen Sie auf die wirkliche Verschwörung hinter all den Verteufelungen von Rauchen, Zucker, Salz, Fleisch (ach ja: Auslandsreisen, Autofahren, CO2 ausströmen…) usw. usf., der wir uns derzeit ausgesetzt sehen.

Ein Liter Coca Cola kostet in besagtem Supermarkt 2,45 Euro, im Angebot manchmal die Hälfte. Da soll EIN CENT für Zucker den Ausschlag geben? Sie schwurbeln hier wirklich – und das sage ich nicht oft. In Großbritannien wurden die Betriebe auch erst durch die Zuckersteuer dazu bewegt, auf die Ihrer Behauptung nach ach so teure Zutat zu verzichten.

Was Sie endlich mal zeigen müssten, um hier mitzureden, wäre, wie teuer ein zumindest ähnlich schmackhaftes Produkt ohne die von mir genannten Zutaten wie Fett, Salz, Zucker und Geschmacksverstärker wäre. Und wenn es das wirklich gäbe, warum machen es die Unternehmen mit Milliardengewinn, der übrigens Jahr für Jahr steigt, nicht einfach?

Geheimtipp: Bringen Sie Ihr angeblich günstigeres Produkt auf den Markt und werden Sie Milliardär, während Sie die Coca Cola & Cos dieser Welt in den Ruin treiben.

An so einem Nonsens-Austausch habe ich wirklich keinen Bedarf. Und das Forum als Ganzes meiner Meinung nach auch nicht.

ui ui, wenn es hier im Forum einen Experten in dieser Frage (der Kalkulation bei industriell hergestellten Getränken) gibt, sind es jedenfalls nicht Sie.

Aber ich gebe gerne Nachhilfe: nicht Ihnen, da Sie ja aggressiv und ziemlich unfreundlich daherkommen. Man soll ja keine Perlen…

Also, es geht so:

Eine Flasche Coca Cola klassik, also Zucker gesüßt, kostet bei Rewe: 1.75. (wenn Sie 2.45 zahlen, sollten Sie den Laden wechseln)

abzgl MwSt: 1,42

abzgl. Transport 1,37

abzgl Marge Handel 0.70

abzgl. Um Verpackung 0,65

abzgl Flasche 0.60

abzgl. Verwaltung, interne Logistik, Abschreibungen. Maschinen

abzgl. Lohnkosten

abzgl Inhalt (Wasser, Colagrundstoff, Zucker)

Was meinen Sie, was dann noch übrig bleibt?

Und wie hoch schätzen Sie die Werbekosten und die Kosten für die Verkaufsmannschaft ein?

Coca Cola setzt in De pro Jahr ca. 4 Milliarden Liter ab.

Die Ihrer uniformierten Meinung nach lächerlichen 0.5 CT Einsparnis pro ltr wären folglich 20 Mio Euro.

Da muss ein Hochschullehrer lange für arbeiten…

Sie haben zu ADHS wirklich gute Artikel geschrieben, dass Sie hier so ausrasten, finde ich enttäuschend und zeigt mir, dass Sie im modernen Wokismus bis zum Halse gefangen sind.

Und was die anderen Foristen davon halten, lassen Sie mal deren Sache sein – eine Zensur findet bei Overton bisher glücklicherweise (vielleicht zu Ihrem Bedauern) nicht statt.