Berlin, Jahre später. Die Stadt hat sich radikal verändert. Nicht zum Besseren, findet der Kanarienquex, der nach seiner Rückkehr von einem längeren Asienaufenthalt eine empörende Entdeckung machen muss.

Die Wohnungsgesellschaft zu verklagen, weil die ungefragt und in seiner Abwesenheit den Balkon saniert hatte, war natürlich einigermaßen aussichtslos, rein juristisch gesehen.

Aber die geliebte Stelle hoch über Berlin-Friedrichshain war wirklich scheußlich jetzt, hatte alle Liebenswürdigkeit eingebüßt, und überhaupt war der Kanarienquex nicht der Typ, sich mangelnder Erfolgsaussichten wegen von einem winkenden Propaganda-Coup abbringen zu lassen.

Sogar Lola Mercedes hatte Interesse bekundet, die Story in den Hauptstadtmedien prominent zu featuren. Und im Kreise der Elektrohippies war die Nachricht von der bevorstehenden Rechtsstreitigkeit samt Pressegewitter eingeschlagen wie das Silvesterfeuerwerk am Berliner Nachthimmel.

Der Kanarienquex war einige Monate aushäusig gewesen. In Nepal oder Laos oder Vietnam oder Thailand. In jener Ecke Asiens eben, wo Buddhismus, Hinduismus und Tourismus eine bezaubernde Dreieinigkeit bilden.

Zurückgekommen, fand der Quex seinen zerstörten Balkon vor: frisch gestrichen, weiß gefliest, ein Alptraum in Glas und Chrom. Offenbar war das gesamte Haus eingerüstet gewesen und einer Modernisierungskur unterzogen worden. Die Fassade erstrahlte von oben bis unten im verhassten, kalten Neuberliner Hochglanz.

Ungefragt hatte man sich bei dieser Gelegenheit auch an seinem kleinen Heiligtum vergangen – an jenem Ort, der ungezählte Ausgelassenheiten beherbergt hatte, wo der Quex zum Beispiel halböffentlichen Analverkehr hoch über der Proskauerstraße zu zelebrieren pflegte, mit Hanfstauden und Strauchtomaten aber auch botanische Sensationserfolge erzielt hatte. Dieser Balkon war nun so leblos und steril wie das Foyer einer Bankfiliale in Berlin-Mitte.

Zugleich hatte die skandinavische Investorengruppe, der das Haus gehörte – sie hatte im Zuge der vorletzten Finanzkrise den halben Straßenzug von einer Immobiliengesellschaft aus Großbritannien erworben – auch noch die Frechheit besessen, die Zerstörung der Balkon-Idylle zum Anlass einer saftigen Mieterhöhung zu nehmen.

Der Gesamtvorgang war ein Skandal ohne Beispiel.

Zu den Kuriositäten seines langen Partylebens gehörte, dass der Kanarienquex heutigentags Vertreter beruflicher Fragwürdigkeiten wie Unternehmensberater, Personalchefs oder eben auch Rechtsanwälte in seinem näheren Bekanntenkreis hatte. Die waren, abgesehen von ihrem honorig wirkenden Geschäftsgehabe, immer nur noch verruchter geworden, was Lebenshaltung und Nachtgestaltung anging. Natürlich hatten mit den Jahren die Drogen gewechselt. Längst war nicht mehr Erleuchtung angesagt, sondern Durchhalten.

Der Quex schilderte Jonathan Rischke sein juristisch-propagandistisches Anliegen bei einer Line Speed auf dem Klo des Soho-House. Dieser 2010 eröffnete Businessclub hatte sich des ehemaligen Instituts für Marxismus-Leninismus an der Torstraße bemächtigt, welches zuvor für ziemlich kurze eintausend Jahre die Zentrale der Hitlerjugend beherbergt hatte – und davor ein Warenhaus in deutsch-jüdischem Besitz gewesen war.

Für 650 Euro Jahresbeitrag war Jonathan Rischke sofort Mitglied geworden und hatte sich von dieser Investition neben Distinktionsgewinn und Geschäftskontakten nicht zuletzt einen gewissen Schutzraum versprochen. Dass man dann zum Schniefen immer noch auf die – allerdings recht festlichen – Toiletten angewiesen war, stellte alles in allem eine kulturpolitische Niederlage dar.

Überraschend hielt Rischke das Unterfangen, die feindliche Balkonsanierung juristisch zu beantworten, keineswegs für aussichtslos. Er skizzierte mögliche Strategien, zitierte Paragraphen und nestelte dem Quex dabei unentwegt an der Hose herum. Er tat dies zunächst spielerisch, dann zupackend, zuletzt mit der Entschlossenheit des Verzweifelnden. Peinlich, aber wahr: Die in der Hauptstadt grassierenden Potenzprobleme hatten nicht nur Leute wie den workoholischen Jungrechtsanwalt erwischt. Der Kanarienquex litt ebenfalls. Und solche, früher unvorstellbaren Ausfallerscheinungen nagten am Selbstbewusstsein.

Auf das intime Leiden wurde, wie auf alle Leiden in dieser Stadt, in erster Linie chemisch reagiert. Poppers musste helfen, wo routinemäßige Erregung nicht mehr hinreichte. Rischke zog das kleine Fläschchen aus der Hosentasche, zog selbst kräftig an und dann pfiff sich auch der Quex den scharfen Dampf gierig durchs Nasenloch. Die folgende Sekundengeilheit vermochte, die Anfangsschwierigkeiten auf dem Scheißhaus des Soho zu überwinden. Aber der Sex bekam dadurch etwas Forciertes, eine eher krampfhafte Wildheit.

Und natürlich hatte man auf diese Weise nur einen einzigen Anlauf Richtung Höhepunkt. Wenn dann – wie in diesem Augenblick – das Eintreten zweier Clubmitglieder mit lediglich sanitären Absichten eine Unterbrechung des wildwütigen Treibens in der dritten Toilettenkabine von links erzwang, war es so gut wie unmöglich, die Stimulanz-Kurve anschließend wieder nach oben zu stemmen.

Und ob es wer mit erschlaffenden Sexualorganen, sinkenden Kurswerten an der Börse, dem tendenziellen Fall der Berliner Partyfrequenz oder dem Auf und Ab des eigenen Marktwerts als lebende Legende, Lustobjekt oder am regulären Arbeitsmarkt zu tun hatte: Das Stemmen sinkender Kurven war eine Bemühung, in der sich gegen scheinbar sehr unterschiedliche Problemstellungen gerichtete Aktivitäten in der Neuen Deutschen Hauptstadt zeitgemäß zusammenfassen ließen.

Sicherlich, einiges davon hatte mit der biologischen Uhr zu tun, die je nach Biographie hektisch oder gemächlich, jedenfalls unüberhörbar tickte.

Die das Berliner Nachtleben in den Neunzigerjahren weithin legendär gemacht hatten, bezahlten den Preis für einen Lebensstil von exquisiter Kompromisslosigkeit – einschließlich des konsequenten Konsums aller erdenklicher Substanzen.

Dazu kam die Angst. Profane Fragen der Alltagsbewältigung drängten mit Macht in jenes innere Zentrum, wo früher die Sehnsucht nach Wissen, Exzess und Liebe dominiert hatte.

So stand am Ende eines stolzen Aufbruchs in die unendlichen Weiten kollektiver Grenzüberschreitung nicht die Rückkehr der Magie. Sondern die der Skepsis. Berlin Elektro City lag begraben und verbaut unterhalb der neuen O2-Arena. Kein Bass wehte mehr herauf aus den einstmals pulsierenden Tiefen.

Und jetzt auch noch dieses Balkon-Desaster!

Ähnliche Beiträge:

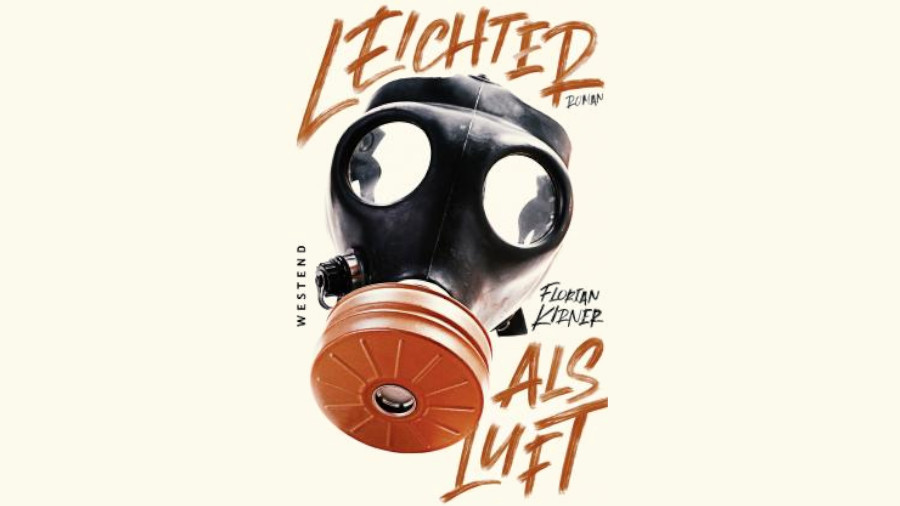

- Leichter als Luft, Folge 28 — Schwedische Heuschrecke

- Leichter als Luft, Folge 46 — Die Reinheit der politische Lehre

- Leichter als Luft, Folge 23 — Erfolgreich und anerkannt

- Leichter als Luft, Folge 43 — Alte Bekannte

- Leichter als Luft, Folge 47 — Betrug der Technokids?

Das Buch muss ich unbedingt haben!

Pfiffig geschrieben!

Nett

Gruss