Zur Aktualität des Pazifisten Karl Kraus.

[Der nachfolgende Essay, gekürzt um Anmerkungen und Quellennachweise, ist entnommen einer vom Verfasser bearbeiteten Auswahledition mit Texten von Karl Kraus zu Krieg und Frieden – herausgegeben für das Regal der Schalom-Bibliothek zu Pazifisten & Antimilitaristinnen aus jüdischen Familien.]

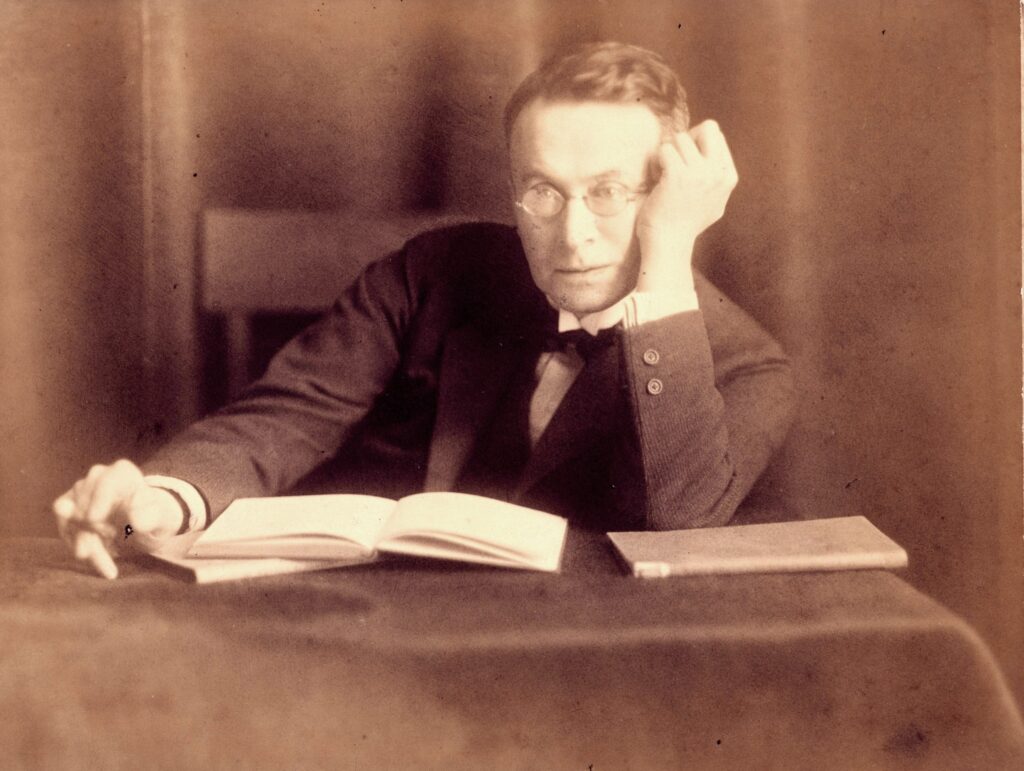

Ohne Zweifel gehört Karl Kraus (1874–1936) zu den größten Satirikern der Weltliteratur überhaupt. Die einzigartige Verbindung von Sprach- und Gesellschaftskritik ist das hervorstechende Merkmal seiner Satire. Gesellschaftliche Zustände entlarvt er gerade an deren sprachlichem Unvermögen, an der Phrase, deren man sich bedient. Selbst Max Horkheimer gestand ein, dass sich die Werkzeuge der sozialwissenschaftlichen Gesellschaftskritik im Vergleich zur Krausʼschen Satire als recht harmlos und stumpf erweisen.

Kraus nutzt seine finanzielle Unabhängigkeit, um im Jahr 1899 seine eigene satirische Zeitschrift, Die Fackel, zu gründen, von der bis zu seinem Tod fast 1000 Bände erscheinen sollten. Schonungslos greift er hier die Korruption im Kultur- und Politikbetrieb an. Ab etwa 1902 treten als seine großen, bleibenden Themen die Kritik an der verlogenen Sexualmoral seiner Zeit, der Kampf um die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die Philistermoral und die Anmaßung des Staates in den Vordergrund, den intimsten Bereich seiner Bürger und Bürgerinnen reglementieren zu wollen.

Mobilmachung der Maschine gegen den Menschen

Der Erste Weltkrieg, jene „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, war für Kraus beides zugleich: eine harte Zäsur und die Bestätigung all dessen, was er bereits vorher dem Säurebad seiner Satire ausgesetzt hatte. Der politisch eher desinteressierte, bis kurz vor dem Krieg noch durchaus monarchistisch denkende Karl Kraus erschrickt angesichts der Ereignisse, erkennt, dass sie nichts mehr zu tun haben mit der konventionellen Vorstellung von Krieg, dass sich hier die Mobilmachung der Maschine gegen den Menschen bis in ihre letzte blutige Konsequenz steigert. Er wird unter diesem Eindruck zum unbedingten Pazifisten.

Die heute wieder durchaus Angst erregenden propagandistischen Töne von der „Zeitenwende“, bellizistisch gleichgeschaltete Medien, die zaghafte pazifistische Stimmen nur lauthals verhöhnen, lassen einen die Verzweiflung eines Karl Kraus im August 1914 erahnen. Der heutigen „Zeitenwende“ entsprach damals das Schlagwort von der „großen Zeit“, das Kraus in seiner programmatischen Anrede im November 1914 schonungslos entlarvte. Dass militärische „Verteidigung“ angesichts der Destruktivkräfte des Industriezeitalters nichts als ein Anachronismus ist, weil das, was vorgeblich verteidigt werden soll, im Zuge dieser Verteidigung zerstört wird, dass wir uns, um die Bedingungen des Menschseins zu retten, von jeder militärischen Logik konsequent verabschieden müssen – diese Einsicht hätten wir uns heute, im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen und der sich gerade aus ökologischen Gründen zuspitzenden Konfliktpotenziale, dringend anzueignen.

Elias Canetti hat Krausʼ diesbezügliche Bedeutung richtig erfasst, wenn er schreibt: „Aus seiner Gesinnung ist heute eine Erkenntnis geworden, der selbst Machthaber sich mehr und mehr eröffnen müssen: dass Kriege nämlich für Sieger wie für Besiegte widersinnig und darum unmöglich sind und dass ihre unwiderrufliche Verfemung nur noch eine Frage der Zeit ist.“

Als am 1. August 1914 der Krieg ausbrach, verstummte der Wortgewaltige. Nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger war noch ein Heft der Fackel erschienen, das einen bemerkenswerten Nachruf auf Franz Ferdinand enthielt. Dann stellte die Fackel ihr Erscheinen ein. Inmitten der lautstarken Kriegsbegeisterung – kein Wort von Karl Kraus. Erst am 19. November 1914 tritt er wieder öffentlich auf. Kraus liest Klassiker, er liest aus der Bibel, aus den Prophetenbüchern und der Apokalypse des Johannes, er trägt sein wunderbares Gedicht vom „sterbenden Menschen“ vor – vor allem aber eröffnet er den Abend mit jener großen programmatischen Anrede, deren Überschrift die Losung jener Tage aufgreift: In dieser großen Zeit. In diesem einzigartigen literarischen Dokument, das später die in zwei Bänden unter dem Titel Weltgericht publizierte Sammlung der Aufsätze während des Krieges eröffnen sollte, will Kraus nichts als sein Schweigen begründen.

Der Ausbruch des Krieges stellt einerseits eine tiefe Zäsur dar, andererseits erkennt Kraus darin das Ergebnis jener verhängnisvollen Kräfte, die schon zuvor Gegenstand seiner Satire waren: der Selbstauslieferung des Menschen an einen „Fortschritt“, der Mensch und Natur gleichermaßen zugrunde richtet, und einer Presse, die den Menschen das Hirn vernebelt, die Fantasie austreibt und jenen Wirtschaftsinteressen hörig ist, die diesen Krieg herbeigeführt haben. In seiner großen Anrede In dieser großen Zeit stellt Kraus genau diesen Zusammenhang deutlich heraus. „Karl Kraus ist wohl der einzige nichtsozialistische, nichtmarxistische Pazifist, der bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs die Verbindung von Krieg und Kommerz erkannt hat“, schreibt Jens Malte Fischer in seiner Biografie. Und in der Tat: Ohne das Werk Karl Marxʼ und dessen Fetischismusanalyse zu kennen, formuliert Kraus im selben Sinne: „Die Völker, die noch den Fetisch anbeten, werden nie so tief sinken, in der Ware eine Seele zu vermuten.“

Die große „Gründerzeitdepression“ ab 1873, die erste tiefe Krise des Kapitalismus, scheint unbezweifelbar die ökonomische Basis für die Zuspitzung von Nationalismus, Rassismus und Militarismus zu bilden. Die Grenzen des Kapitalverwertungsprozesses, der seinen Ausweg immer stärker in der Einbeziehung der Kolonien sucht, verschärft die Konkurrenz nationaler Kapitalien. Karl Kraus selbst hat diesen Zusammenhang zwischen den blinden Mechanismen der kapitalistischen Ökonomie und dem Krieg immer wieder zur Sprache gebracht.

So lässt sich eine Kontinuität aufweisen zwischen der Konkurrenz wirtschaftlicher Akteure, der Konkurrenz der europäischen Kolonialmächte um Einflusssphären weltweit und dem Konkurrenzkampf mit militärischen Mitteln; zwischen der Unterwerfung des Individuums unter die Maschine und der unerbittlichen technischen Kriegsmaschinerie; zwischen der Disziplinierung der Arbeiter in den Fabriken zu stumpfsinniger Tätigkeit und dem disziplinierten Menschenmaterial an den Fronten …

Für Karl Kraus jedenfalls war das Bestreben des deutschen Reiches, sich neben den anderen imperialistischen Mächten England und Frankreich seinen „Platz an der Sonne“ zu erobern, ein klar auszumachender Kriegsgrund. In seiner satirischen Pointierung hört sich das so an: „Der Anspruch auf einen Platz an der Sonne ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie untergeht, sobald er errungen ist.“ Oder: „Ich begreife, dass einer Baumwolle für sein Leben opfert. Aber umgekehrt?“ Und schließlich: „‚Es handelt sich in diesem Krieg‘ – Jawohl, es handelt sich in diesem Krieg!“

Den Zusammenhang von die Sinne abtötender Disziplinierung der Arbeitskraft im Dienst des Profits und der gefügigen Soldatenmasse im Dienst der Kriegsmaschinerie artikuliert Kraus im Lied des Kommerzienrates Ottomar Wilhelm Wahnschaffe in seinem großen Weltkriegsdrama, den Letzten Tagen der Menschheit:

Im Frieden schon war ich ein Knecht,

Drum bin ich es im Krieg erst recht.

Hab stets geschuftet, stets geschafft,

vom Krieg alleine kriegʼ ich Kraft.

Weil ich schon vor dem Krieg gefront,

hat sich die Front ja auch gelohnt.

Leicht lebt es sich als Arbeitsvieh

im Dienst der schweren Industrie.

Heil Krupp und Krieg! Ich bin ein Deutscher!

In welch scharfem Kontrast steht „Wahnschaffes Lied“ zur selbstverleugnenden und den Schweiß eines unerträglich platten Patriotismus ausdünstenden Kriegslyrik der „Arbeiterdichter“ jener Tage!

Der Kriegsausbruch ist für Kraus selber ein biografisch umwälzendes Ereignis. Der bis dahin politisch durchaus Konservative, der Parlamentarismusskeptiker, der sich in der Gesellschaft aristokratischer Kreise wohlfühlte und zum Teil deren überkommene Wertvorstellungen teilte, wandelt sich, als das Ungeheuerliche tatsächlich eintritt, zum unbedingten Pazifisten.

Krausʼ anfängliches Schweigen steht in scharfem Kontrast zur Kriegsbegeisterung der angeblichen geistigen Elite, zum fast kompletten Versagen der Intelligenz, der Geisteswissenschaften, der Literatur angesichts des kollektiven Selbstmordkurses. Das Bild, das sich uns hier darbietet, ist wahrhaft niederschmetternd. Gerade einmal eine Handvoll Schriftsteller lässt sich ausfindig machen, die sich nicht vom Taumel der Kriegsbegeisterung hinreißen lassen, die wie Kraus selbst wenigstens schweigen – was in diesem Kontext Aussage genug ist. Zu ihnen zählen Hermann Hesse, Ricarda Huch, Franz Werfel, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler.

Neben eher peinlichen Gestalten wie etwa dem katholischen Priester Ottokar Kernstock oder Ludwig Ganghofer waren es Schriftsteller von höchstem Ansehen, die in minderwertigen literarischen Ergüssen oder auch in feinsinnigem Erhabenheitsgeschwafel den Krieg feierten: Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr, Alfred Kerr und – für Karl Kraus besonders enttäuschend – Gerhard Hauptmann.

Der Krieg wird von den willfährigen Literaten – von denen sich viele selbst vor der Front drückten, indem sie sich dem Kriegspressequartier als Schreiberlinge andienten – als das große „kathartische“, also reinigende Ereignis mystifiziert. So etwa Hermann Bahr: „Alle deutschen Wunden schließen sich. Wir sind genesen. Gelobt sei dieser Krieg, der uns am ersten Tag von allen deutschen Erbübeln erlöst hat!“

Und man begab sich in die Gosse der primitivsten Mordinstinkte hinab, die man – darin wenigstens konsequent – in die primitivste literarische Form goss. Das berühmte Diktum von Karl Kraus, dass der kategorische Imperativ bei den Deutschen nun „Immer feste druff“ lautet, bestätigt eindrucksvoll Ludwig Ganghofer: „Herr Kronprinz Wilhelm, vermöble sie fest / und mache sie springen wie vor der Pest! / Hell leuchtet aus dieser fröhlichen Jugend / Die Sonne des Mannes, die Siegestugend! / Nur druff! Immer feste druff!“

Die Beispiele ließen sich nahezu endlos fortsetzen. Lediglich in der satirischen Bearbeitung von Karl Kraus löst sich der Brechreiz angesichts dieser Ergüsse in befreiendes Lachen auf.

Nicht zuletzt diese Literaten sind es, anhand derer Karl Kraus die Mentalität bloßlegt, die den Krieg möglich machte, die „geistige Mobilmachung“, die der tatsächlichen vorausging. Und danach wird die Haltung der jeweiligen Schriftsteller im und zum Krieg für Kraus der entscheidende Bewertungsmaßstab sein. Literarische Qualität erweist sich eben nicht zuletzt an der Sache, für die sie dienstbar gemacht wird.

„Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen“

Mit all dem ist schon hinreichend angedeutet, dass das Schweigen nicht das letzte Wort von Karl Kraus war. Im Gegenteil: Der Krieg ließ seine sprachliche Gestaltungskraft zur Höchstform auflaufen. Dokumentiert ist dies in Weltgericht, der die großen Essays aus der Kriegszeit enthält, dokumentiert ist dies in den vielen Glossen der etwa hundert Nummern der „Kriegsfackel“, dokumentiert ist dies in seinem Aphorismenband Nachts, vor allem aber in seinem monumentalen Weltkriegsdrama Die letzten Tage der Menschheit.

Als sich der Kriegseintritt Italiens immer deutlicher abzeichnete, startete Kraus noch seine eigene Friedensinitiative, die man sicherlich als politisch naiv einstufen kann. Dass er selbst davon kein Aufhebens gemacht und sie später nie erwähnt hat, ehrt ihn allerdings und widerlegt all jene, die ihm in vielen Dingen bloß persönliche Eitelkeit als Motiv unterstellen. Kraus nutzt seine persönlichen Kontakte und fährt, ausgerüstet mit Empfehlungsschreiben aristokratischer Freunde, nach Italien, um die letzten – vergeblichen – diplomatischen Bemühungen, wenigstens eine Ausweitung des Massenschlachtens zu verhindern, zu unterstützen.

Kraus versucht den Eindrücken dieses Krieges zunächst zu entfliehen. Sein Refugium Schloss Janowitz und die Nähe zu seiner Geliebten, der Baronin Sidonie Nádherný von Borutin, die mit ihm den Abscheu vor der Kriegsbegeisterung vollkommen teilt, werden in dieser Zeit wichtiger denn je. Mit Sidonie zusammen erschließt er sich einen zweiten Zufluchtsort in der Schweiz: den kleinen Ort Thierfehd am Tödi. Während seiner insgesamt vier längeren Aufenthalte dort von Winter 1915 bis Februar 1918, teilweise in Begleitung von Sidonie, entstehen wichtige Teile seines Weltkriegsdramas. Das Naturerleben dieser Gegend beschert ihm jene „Gegenwelt“, die ihm das schöpferische Werk allererst ermöglicht.

Was schließlich den Bruch seines Schweigens veranlasste, wissen wir aus erster Hand aus zwei Briefen an Sidonie, die Elias Canetti als die wichtigsten dieser überlieferten Briefe überhaupt einstuft. Die Eindrücke des Krieges ließen sich nicht länger von der Schwelle weisen. Der Tod auf den Schlachtfeldern holte ihn ein. Er schreibt schließlich an Sidonie: „Ich habe zu Trauriges in diesen letzten Tagen gesehen und doch ist auch daraus noch Arbeit geworden – eine Arbeit, immer wieder erst abgeschlossen, wenn morgens um 6 Uhr grad vor meinem Fenster die Opfer [Rekruten] vorbeimarschieren. […] Was hinauszuschreien wäre, soll mich erdrosseln, damit es mich nicht anders ersticke. Ich bin auf der Straße meiner Nerven nicht mehr sicher. […] Aus dieser Erschöpfung nun ist noch ein Funke entsprungen, und es entstand der Plan zu einem Werk, das freilich, wenn es je hervorkommen könnte, gleichbedeutend wäre mit Preisgabe. Gleichwohl und eben deshalb muss es zu Ende geschrieben werden. Der erste Akt, das Vorspiel zu dem Ganzen, ist fertig und könnte für sich bestehen. Zu wem aber wird es dringen?“

Diese Notiz vom 29. Juni 1915 ist die erste Erwähnung des großen Weltkriegsdramas, das so einzigartig in der Literaturgeschichte dasteht. Kraus selbst hielt es als Bühnendrama für unaufführbar, einem künftigen „Marstheater“ zugedacht. Es ist eine monumentale Collage von Einzelszenen, die sich als Sprech- oder Vorlesedrama zu einem Gesamtbild zusammenfügen und die geistige Jauche offenbaren, aus der dieser Krieg emporstieg. In seiner Vorrede macht Kraus selbst darauf aufmerksam: „Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen: Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wirklich gesprochen worden; die grellsten Erfahrungen sind Zitate.“

Karl Kraus lässt Gedrucktes einfach auf der Bühne sprechen. Mit den einleitenden Worten „Melde gehorsamst, Herr Oberst“ referiert der im Kriegsarchiv beschäftigte Feuilletonist Hans Müller seinen eigenen Artikel. Die mündliche Wiedergabe genügt, um die Blamage perfekt zu machen. Karl Kraus findet nicht nur die Sprache wieder, sondern mit ihr auch seinen unnachahmlichen Witz. Die verlogene Phraseologie, mit der der Krieg gerechtfertigt wird, die erhabenen Menschheitsideen, die ihr eigenes Abschlachten legitimieren sollen, blamieren sich gründlich vor diesem Krausʼschen Witz. So haben die Kriegsschreiberlinge in vielfachen Variationen den Gedanken propagiert, der Krieg trage zur „Hebung der Sittlichkeit“ der Menschheit bei, er sei ein Segen für deren moralische Höherentwicklung und dergleichen mehr. Kraus führt genau das durch eine kleine Szene ad absurdum: Ein Fahrgast beschwert sich bei einem Droschkenkutscher („Fiaker“ nennt man diese in Wien) über den ungewöhnlich hohen Fahrpreis. „In Kriag kriag i sʼDoppelte“, lautet die in Mentalität und Idiom unübertrefflich wienerische Antwort des Fiakers, der damit wahrlich ein eindrucksvolles Beispiel für die postulierte gesteigerte Sittlichkeit abgibt. Die viel beschworene unverbrüchliche Bündnistreue zwischen Deutschen und Österreichern, in Festtagsreden immer wieder in abgestandenen Phrasen bekräftigt, gibt Kraus in seinem legendären Dialog zwischen dem deutschen „Wachtmeister Wagenknecht“ und dem österreichischen „Feldwebel Sedlatschek“ (auf der ersten Silbe zu betonen!), die sich innerhalb der gemeinsamen deutschen Sprache ständig missverstehen, der Lächerlichkeit preis.

Allerdings bestätigt Kraus gerade im Krieg seine Auffassung, dass ein Witz nur dann Bestand hat, wenn er eine ethische Deckung aufweist. Das Leid der Opfer wird Kraus zum absoluten Maßstab. In ihrem Antlitz spiegelt sich die gesamte Pervertierung der Zivilisation im Krieg, sie – einschließlich der Tiere – sind die eigentlichen Helden seines Kriegsdramas. Da ist das serbische Flüchtlingskind, das um ein Stück Brot bettelt, da sind die zur Hinrichtung Bestimmten, die gezwungen werden, ihr eigenes Grab auszuheben, da sind die erfrierenden Soldaten, aber ebenso eindrücklich setzt er der nichtmenschlichen Kreatur ein literarisches Denkmal: den ertrinkenden Pferden und dem toten Wald.

Gegenstand der Satire sind nicht so sehr politische Konstellationen, Ergründung politischer Ursachen etc. Kraus entwirft vielmehr die geistige Anatomie, er konfrontiert die Menschen mit der eigenen inneren Disposition, ohne die diese Menschheitskatastrophe nicht möglich gewesen wäre. Und darin erweist er sich heute noch als aktueller denn je. Da sind die reichlich dekadenten Söhne aus höherem Haus, deren Zusammenkünfte an der „Sirkecke“ jeweils die einzelnen Akte einleiten und deren Oberflächlichkeit den ganzen Zynismus offenbart, der dem Krieg zugrunde lag. Da ist das „Ehepaar Schwarzgelber“, das den Krieg dazu benutzen will, in die höheren Gesellschaftskreise aufzusteigen, indem es sich bei Wohltätigkeitsveranstaltungen hervortut („Geschleppt hast du mich in die Tees und Komitees, getrieben hast du mich …“ beschwert sich der geplagte Ehemann bei seiner allzu ehrgeizigen Frau), da ist Kaiser Wilhelm II. selbst, der dem Hof- und Kriegsdichter Ganghofer kumpelhaft aufmunternd aufs Hinterteil klopft, und da ist nicht zuletzt der im Nachruf gewürdigte österreichische Erzherzog Friedrich, dessen Ausruf bei der Filmvorführung der neuesten Kriegstechnologie die ganze abgestumpfte Primitivität der Kriegstreiber auf die denkbar knappeste Art zusammenfasst: „Bumsti!“ Fiktive Figuren und Szenen stehen hier durchaus neben der satirischen Gestaltung von verbürgten Nachrichten (Die launischen Tätlichkeiten Kaiser Wilhelms sind bekannt, und das „Bumsti“ des Erzherzogs Friedrich ist Realität, wie sie Kraus nicht besser hätte erfinden können).

„Hoch der Rock, die Waffen nieder!“

Kraus zeichnet mit spitzer Feder die Profiteure des Kriegs. Unnachahmlich schildert er den physischen Zusammenbruch eines Mannes, der in Skoda-Aktien investiert hatte, als die ersten Gerüchte von einem möglichen Waffenstillstand aufkommen. Und natürlich bildet die Presse einen Hauptgegenstand der Satire, die gerade im Krieg all das bestätigt, was ihr Kraus schon in Friedenszeiten attestiert hat. Moriz Benedikt, der Herausgeber der Neuen Freien Presse, wird als der „Herr der Hyänen“ vorgestellt. Der „alte Biach“ verkörpert in den Letzten Tagen der Menschheit den zeitungsgläubigen Leser, der schließlich an einem nicht auflösbaren Widerspruch im Leitartikel zugrundegeht! Und geradezu die Verkörperung des sensationslüsternen, hyänenhaften und um Menschenleben unbekümmerten Gebarens der Presse ist die Kriegsberichterstatterin Alice Schalek. Auch sie ist keine Erfindung, und man wundert sich, wie sie, nachdem sie in Krausʼ Satire Eingang fand, tatsächlich noch bis in die Siebzigerjahre des vorigen Jahrhunderts physisch weiterleben konnte. Eine der wiederkehrenden Figuren im Kriegsdrama ist „der Nörgler“, das Alter Ego von Karl Kraus. An dieser Gestalt kann man Krausʼ eigenen Reflexions- und Wandlungsprozess nachvollziehen und den Weg hin zu seinem unbedingten Pazifismus ermessen.

Die satirische Begabung des Karl Kraus bewährt ihre Treffsicherheit, ihre Pointierungskunst im Krieg in besonders eindrucksvoller Weise. Gerade unter den Bedingungen einer rigorosen Zensur beweist Kraus, wie man dieselbe unterläuft – und damit vorführt. Seine Satire kommt mit den sparsamsten Mitteln aus. Vielfach druckt er nur ab, was andernorts bereits erschienen und von der Zensur genehmigt ist. Seine Eigenleistung besteht in der Anordnung des Abgedruckten, in der Wahl einer entlarvenden Überschrift, in knappsten Kommentaren. Die Kriegsfackel ist voll von exzellenten Beispielen für dieses Verfahren, etwa: Zwei Stimmen: Benedikts Gebet – Benedikts Diktat, wo er einem Friedensappell Papst Benedikts XV. einfach einen Leitartikel des Herausgebers der Neuen Freien Presse, Moriz Benedikt, in zwei Spalten gegenüberstellt. Er druckt eine scheinbar belanglose Lokalnachricht aus der Rubrik „Vermischtes“ ab, die von der Arretierung einer Frau handelt, welche durch provozierendes Heben ihres Rocks öffentliches Ärgernis erregt habe. Der knappe Kommentar von Karl Kraus: „Hoch der Rock, die Waffen nieder!“

Die Zensur war weitgehend machtlos gegen den Satiriker. Oft genügte es schon, dass etwas in der Fackel abgedruckt wurde, um zur Satire zu werden. Der Bericht über ein „Gesellschaftsereignis“ wurde allein aufgrund der Tatsache, dass die Fackel es mitten im Krieg würdigte, zur von allen verstandenen Kritik. Und selbst die Überschriften vor den von der Zensur verfügten „weißen Flecken“ schlugen als satirische Attacke auf diese selbst zurück. Genau in diesem Zusammenhang formulierte Kraus seinen schönen Aphorismus: „Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten.“

Wie eingangs bereits bemerkt, macht es geradezu das Wesen der Krausʼschen Satire aus, von der sprachanalytischen Beobachtung zur Kulturkritik und Gesellschaftsanalyse vorzudringen. Dieses Verfahren bewährt sich gerade in den Texten der Kriegsfackel. Die völlig anachronistische Phraseologie, die die Schilderung moderner technischer Kriegsführung mit antiquierten Ausdrücken schmückt, die einem Ritterturnier entlehnten Bezeichnungen für das industrielle Abschlachten werden für Kraus zum untrüglichen Anzeichen dafür, dass die geistige und emotionale Entwicklung des Menschen nicht mithalten kann mit der ihn überfordernden Technik. Das technoromantische Abenteuer ist in dieser Hinsicht ein Schlüsseltext. Humorvoller noch kommt derselbe Sachverhalt in Der Praeceptor Germaniae zum Ausdruck.

Aus der Kriegszeit stammt auch eines von Krausʼ schönsten, bewegendsten Gedichten. Es ist Kants Schrift Zum ewigen Frieden gewidmet. Welchen Stellenwert dieser Text für Kraus selbst besaß, ist daran abzulesen, dass es der einzige Text war, den er in seinen Vorlesungen, um Kant die Ehre zu erweisen, stets im Stehen vortrug. Das Gedicht ist nicht zuletzt ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Kraus sich inmitten der Kriegsgräuel den Glauben an die Menschheit bewahren wollte. Darin liegt auch die Bedeutung der „Gegenwelten“, die er sich schuf und die mehr als bloßer Eskapismus sind: das Erleben der unberührten Natur in den Schweizer Alpen, die Rückbesinnung auf die Kindheit, die Sprachästhetik (mitten im Krieg schreibt Kraus Gedichte über den „Tod eines Lautes“ und den „Reim“) und all das, was sich noch mitten in der Kriegshölle an aufrichtiger Menschlichkeit ausmachen lässt. Kraus ist trotz allem berechtigten Pessimismus einer, der die Menschheit nicht aufgibt – um der Opfer willen, denen er in seinen Kriegsschriften ein Denkmal setzt.

Nicht nur die Fackel, auch die öffentlichen Lesungen Krausʼ ‒ insgesamt fünfzig während des Krieges – unterliegen strenger behördlicher Aufsicht, und so gerät er im Frühjahr 1918 doch noch unter erheblichen Druck. Unmittelbarer Anlass ist eine Lesung am 27. März, in die er seinen Text Für Lammasch aufnimmt. Der von Kraus geschätzte Jurist Dr. Heinrich Lammasch war seit 1899 Mitglied des Herrenhauses, hatte in den Jahren 1899 und 1907 an den internationalen Haager Friedenskonferenzen teilgenommen und war nun ein wichtiges Mitglied im vom österreichischen Industriellen Julius Meinl Anfang 1916 gegründeten offiziösen Komitee für einen „Versöhnungsfrieden“. Seine Friedensreden im Parlament waren allgemeinem Hohngelächter ausgesetzt, doch für Karl Krausʼ Entwicklung zum Pazifismus vermutlich von entscheidender Bedeutung. Lammasch sollte schließlich noch der letzte Ministerpräsident der Habsburger-Monarchie werden. Kaiser Karl, der bekanntlich ohne Wissen des deutschen Bündnispartners Friedensverhandlungen aufnehmen wollte (die sogenannte Sixtus-Affäre, das heißt der Versuch Kaiser Karls, mithilfe seines Schwagers Verhandlungen mit Frankreich aufzunehmen, führte zum Eklat) bat Lammasch um Hilfe. Er sollte sondieren, inwieweit Präsident Wilsons „Vierzehn Punkte“ im Falle eines Separatfriedens Österreich-Ungarns Anwendung fänden. Der Außenminister Graf Czernin – auch er Zielscheibe von Krausʼ scharfzüngiger Polemik (Der begabte Czernin) – trat nach Bekanntwerden der Sixtus-Affäre eine Pressekampagne gegen Lammasch und das Komitee Meinl los. Krausʼ Text stellt eine mutige Intervention dar und bezieht sich hauptsächlich auf die Angriffe des nationalistischen, der heiligen Union mit dem Deutschen Reich verpflichteten Journalisten Heinrich Friedjung, der sich schon im Jahr 1912 der Polemik von Kraus ausgesetzt sah. Die Parteinahme für Lammasch stellt für die Behörden eine Provokation dar. Ein Denunziant unter dem Publikum erstattet Meldung beim Kriegsminister, kolportiert, dass Kraus in seiner Lesung unter anderem von der „chlorreichen Offensive“ gesprochen habe, und Kraus gerät in die Mühlen der Militär- und Zivilverwaltung. Er wird des Defätismus bezichtigt, eine Untersuchung wird eingeleitet, die sich den ganzen April hinziehen sollte, und sein Auto wird konfisziert. Der Wiener Polizeichef Johann Schober ist es schließlich, der für Kraus Partei ergreift, und der Text Für Lammasch kann in der Mai-Ausgabe der Fackel erscheinen.

Hoffnung auf den Neubeginn und Skepsis

Man spürt die Erleichterung, das vom Albdruck des Krieges befreite Aufatmen, die Hoffnung auf den Neubeginn und den Antrieb, gerade deshalb den Kampf auch nach dem Kriege fortzusetzen, in Krausʼ grandiosem Nachruf vom Januar 1919. Noch einmal lässt er die Protagonisten des Krieges vorbeidefilieren: die am Krieg verdienenden Spekulanten und Schieber, die militärisch und politisch Verantwortlichen, die willfährigen Berichterstatter und Schreiberlinge, die vergnügten Spießbürger … Noch einmal entsteht vor unseren Augen jenes „österreichische Antlitz“, die stumpfsinnige Unschuldsmiene von Mördern. Der ehemalige Monarchist charakterisiert nun die Donaumonarchie als „greisen Gewohnheitsverbrecher der Weltgeschichte“, als Staat „im Privatbesitz einer allerhöchst bedenklichen Familie“, der „durch sieben Dezennien der Welt das Schauspiel eines als Thron kaschierten Leibstuhls gewährte“.

Krausʼ pazifistische Haltung entspringt aber letztlich seiner tiefen Skepsis gegenüber der Fortschrittsgläubigkeit seiner Zeit. Der Krieg ist für ihn letztlich nur die blutigste Konsequenz der Mobilmachung der Maschine gegen den Menschen. Kraus erkennt klar, dass der technische Fortschritt den Menschen selbst überfordert, dass dieser hinter jenem hoffnungslos zurückbleibt. Die gefeierten Siege des Menschen über die Natur entpuppen sich als Pyrrhussiege. Bereits in seiner großen Anrede In dieser großen Zeit zu Beginn des Krieges macht Kraus deutlich: Das Vorstellungsvermögen selbst bleibt hinter der vom Menschen geschaffenen Produktewelt zurück. Der Fortschritt hat ihm zugleich auch jene Fantasie ausgetrieben, die seiner eigenen Selbstzerstörung hätte Einhalt gebieten können. Damit nimmt Kraus einen anderen großen Zeitdiagnostiker, Günther Anders, präzise vorweg: „… so bleibt das Vorstellen hinter dem Machen zurück: Machen können wir zwar die Wasserstoffbombe; uns aber die Konsequenzen des Selbstgemachten auszumalen, reichen wir nicht hin. – Und auf gleiche Weise humpelt unser Fühlen unserem Tun nach: Zerbomben können wir zwar Hunderttausende; sie aber beweinen oder bereuen nicht. – Und so trottet schließlich als letzter Hintermann, als verschämtester Nachzügler, noch heute behängt mit seinen folkloristischen Lumpen, und gleich schlecht synchronisiert mit all seinen Vordermännern – im weitesten Abstande hinter allen, der menschliche Leib nach.“ (G. Anders: Die Antiquiertheit des Menschen, Band 1)

Kein „jüdischer Selbsthass“

Im Zusammenhang dieser Reihe, der Schalom-Bibliothek, muss auch von Krausʼ Verhältnis zu seiner jüdischen Herkunft die Rede sein, gerade weil es so vielen Fehldeutungen und Diffamierungen ausgesetzt war. Einen Anlass hierfür bot einer seiner ersten gesellschaftskritischen Glossen noch vor der Gründung der Fackel: Eine Krone für Zion (1898) stellt eine scharfe Kritik an Theodor Herzls Projekt der Gründung eines eigenen Judenstaates dar. Für viele von echter Textkenntnis nicht gerade erleuchtete Kritiker wie etwa Marcel Reich-Ranicki (Seine Liebe war wie sein Hass, 2014) ist diese Polemik gegen den Zionismus ein Beleg für den „jüdischen Selbsthass“ von Karl Kraus. Kaum etwas könnte die Wahrheit mehr verfehlen. Kraus, in dessen Elternhaus die jüdische Religion durchaus authentisch und nicht nur im Sinne einer Konvention gelebt worden zu sein scheint, hatte sich in der Tat während seiner Gymnasialzeit dem Judentum intellektuell entfremdet und trat dann konsequenterweise auch im Jahr 1897 aus der mosaischen Religionsgemeinschaft aus.

Allerdings: Die Pointe seiner Polemik gegen den Zionismus ist es gerade, dass er darin das spiegelverkehrte Bild des antisemitischen Nationalismus erblickt! Diese Pointe hatte er von seinem Standpunkt eines assimilierten Juden, der durchaus nicht bereit war, sich aufgrund seiner Herkunft gesellschaftlich selbst abzusondern, bereits in einem früheren Artikel für Die Wage folgendermaßen vorweggenommen: „Aber es gibt nun einmal so verstockte Europäer unter den Juden, die, weil ihnen aus den heute noch schlecht beleuchteten Niederungen des Wienertums zeitweise ‚Hinaus mit den Juden!‘ zugerufen wird, durchaus nicht geneigt sind, entrüstet zu erwidern: ‚Jawohl, hinaus mit uns Juden!‘“

Dass die tragischen Entwicklungen der kommenden Jahrzehnte Herzls Utopie eines Judenstaates durchaus rechtfertigten, war damals kaum absehbar.

Auch darüber hinaus findet die Behauptung des Hasses gegen alles Jüdische keinen Anhaltspunkt. Krausʼ Positionierung etwa in der Dreyfus-Affäre (in der Fackel durch einen Beitrag von Wilhelm Liebknecht repräsentiert) richtet sich gegen den reflexartigen Antisemitismus-Vorwurf der Verteidiger des französischen Offiziers. Seiner Kritik an Heine liegen rein sprachliche Motive zugrunde, ebenso seiner köstlichen Polemik gegen den „Jargon“ von Literaten wie Felix Salten oder Franz Werfel. Auch wenn führende Vertreter des Journalismus, wie etwa der Herausgeber der Neuen Freien Presse, Moriz Benedikt, Juden waren, so richtet sich Krausʼ Polemik gegen die Hörigkeit wirtschaftlichen Interessen gegenüber, niemals aber gegen die jüdische Herkunft als solche. Vollends unverständlich wird die Behauptung des Krausʼschen Antisemitismus angesichts seiner posthum erschienenen satirischen Abrechnung mit der Nazi-Bewegung, Die dritte Walpurgisnacht. Kraus, der als einer der wenigen bereits Anfang der Zwanzigerjahre die Bedrohung durch diese Bewegung klar erkannte („Hakenkreuzottern“ nannte er sie polemisch), geht mit außerordentlicher Empathie dem Leid jedes einzelnen jüdischen Opfers des Nazi-Terrors nach.

„Mir fällt zu Hitler nichts ein“

Von April bis Oktober 1933 hatte Kraus diese umfangreiche Auseinandersetzung mit dem Nazi-Regime geleistet, die ursprünglich als Nummer der Fackel vorgesehen war. Sie beginnt mit dem legendären Satz: „Mir fällt zu Hitler nichts ein“, auf den dann immerhin etwa dreihundert Seiten folgen. Die dritte Walpurgisnacht nennt Kraus diesen satirischen Bewältigungsversuch. Im Schlussabsatz seines Nachrufs hatte er bereits auf Goethes Ballade angespielt. Der Erste Weltkrieg, das zweite Walpurgis nach dem von Goethe beschriebenen, erfährt nun noch einmal eine Überbietung. Nach seinem einleitenden Satz erörtert Kraus das Problem der Satire, deren blutigste Metaphern von der Realität selbst eingeholt werden, und legt dann an eben diese Realität das satirische Seziermesser an. Das Material, aus dem Kraus schöpft, sind allgemein zugängliche Quellen, in der Hauptsache Zeitungsberichte aus Deutschland und dem nichtdeutschen Ausland, aus denen er den wahren Charakter des Regimes ableitet. Kraus straft damit all jene Lügen, die sich nach dem Krieg darauf berufen haben, man hätte darum nicht gewusst und nicht wissen können. Und: Kraus erledigt hier satirisch so manchen geistigen Wegbereiter oder Mitläufer unter den Intellektuellen, von denen etliche nach dem Krieg unbeschadet ihrer Regimenähe wieder hohe Reputation genossen, wie Gottfried Benn oder Martin Heidegger. Und wiederum ist es die Methode des entlarvenden, knapp kommentierten Zitats, mit dem Kraus dies gelingt – so etwa, wenn er nach der ausführlichen Wiedergabe eines jener bekannten dunklen, verquasten Sätze Heideggers bloß den Nachsatz hinterherschickt, er habe es immer schon geahnt, dass ein böhmischer Schuster dem Sinn des Lebens näher stünde als ein neudeutscher Denker.

Kraus ließ schließlich den bereits angelaufenen Druck dieser Nummer der Fackel stoppen – keineswegs aus persönlichen Rücksichten, die er ja 1933 als Österreicher ohnehin nicht zu nehmen brauchte. Seine Hauptsorge war, dass er seine Leser und Leserinnen im Deutschen Reich mit dieser Schrift in Gefahr bringen könnte. Wiederum zeigt sich hier, wie sehr es Kraus jenseits aller öffentlichen Wirksamkeit um das individuelle Schicksal des Einzelnen ging. Das belegt ja auch der Inhalt des Werkes selbst, das den von den neuen Machthabern und dem braunen Pöbel gequälten Menschen in bewegenden Zeugnissen ein Denkmal setzt. Heinrich Fischer berichtet, Kraus habe ihm gegenüber den Stopp des Drucks mit etwa folgenden Worten gerechtfertigt: „Das Buch enthält unter anderem eine Darstellung der ‚Mentalität‘ des Propagandaministers. Es kann geschehen, dass dieser, wenn er meine Sätze vor Augen bekommt, aus Wut fünfzig Juden von Königsberg in die Stehsärge eines Konzentrationslagers bringen lässt. Wie könnte ich das verantworten?“

Nach dem „Anschluss“ Österreichs im Jahr 1938, den Kraus nicht mehr erlebte, war es sein Anwalt Oskar Samek, der die Druckfahnen in die sichere Schweiz verbrachte. Ihm ist es also zu verdanken, dass dieses außerordentliche Zeitdokument erhalten geblieben ist und nach dem Krieg erscheinen konnte. Im Gesamtbild des satirischen Wirkens des Karl Kraus würde Wesentliches fehlen, wäre uns seine Auseinandersetzung mit dem „Dritten Reich“ nicht überliefert worden.

Während gerade viele aus dem „linken“ Lager den Faschismus Mussolinis noch als das Phänomen einer halbagrarischen Gesellschaft betrachtet und ihn in einem Industrieland wie Deutschland für unmöglich erachtet hatten (so etwa der sozialdemokratische Vordenker Karl Kautsky), sah Kraus in den Nationalsozialisten die legitimen Kinder der Moderne, im Faschismus die Konsequenz der hinter dem Fortschritt lauernden Inhumanität, und fasst dies unübertrefflich und prägnant in seinem Wort von den „elektrisch beleuchteten Barbaren“ zusammen. Kraus erkennt, dass Hitler und seine Bewegung trotz allem Rückgriff auf Mythologie und archaische Rituale in der Konsequenz der Moderne liegen. Die Auseinandersetzung mit eben dieser fragwürdigen Moderne und Industrialisierung, die in ihrem Hunger nach Ressourcen der „Selektion“ bedarf, gerade weil ihr Wohlstandsmodell nicht universalisierbar ist, und mit der Kriegsgefahr, die gerade daraus resultiert – dies wäre der Auftrag, der uns Heutigen aus diesem letzten überlieferten Werk von Karl Kraus erwächst.

***

Bruno Kern, geb. 1958 in Wien, hat Theologie und Philosophie studiert und lebt heute als freischaffender Lektor, Übersetzer und Autor in Mainz. Er hat Texte von Karl Kraus herausgegeben und jüngst eine Biografie über ihn verfasst (Bruno Kern: „Karl Kraus. Widerspruch gegen den Zeitgeist“, Wiesbaden 2024).

Die Auswahledition mit Texten von Karl Kraus ist zunächst als Digitalversion der Schalom-Bibliothek abrufbar und liegt jetzt auch als Taschenbuchausgabe vor:

Die Auswahledition mit Texten von Karl Kraus ist zunächst als Digitalversion der Schalom-Bibliothek abrufbar und liegt jetzt auch als Taschenbuchausgabe vor:

Karl Kraus: Zum ewigen Gedächtnis. Texte zu Krieg und Frieden.

Herausgegeben von Bruno Kern. (= edition pace 36 ǀ Regal: Pazifisten & Antimilitaristen aus jüdischen Familien 11). Hamburg 2025. [ISBN: 978-3-8192-7878-5; Paperback 136 Seiten; 7,99 Euro]

Sehr, sehr klug. Sehr, sehr wichtig an Kraus zu erinnern in Zeiten, in welchen PazifistInnen wie auch der Pazifismus an sich ( Stichwort „Lumpenpazifismus“, Lobo https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ukraine-krieg-der-deutsche-lumpen-pazifismus-kolumne-a-77ea2788-e80f-4a51-838f-591843da8356 ) übelst diffamiert wurden und werden.

Auch ein Alexander Graf Lambsdorff ließ sich nicht lumpen: https://www.zeit.de/2022/16/frieden-demonstration-ostermarsch-ukraine-debatte . Danach erstattete ich Strafanzeige gegen AGL sowie DIE ZEIT wegen u. a. Volksverhetzung. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Hamburg verworfen.

Tja, wenn die Sonne der Erkenntnis in einem Land tief steht ( und die steht seit Kohl sehr tief in Deutschland ), werfen Zwerge lange, sehr lange Schatten. ( frei nach K. Kraus )

Eigentlich hat sich nichts geändert, nur die Namen der Protagonisten.

Hochaktuell, in jeder Hinsicht.

Wunderbar geschrieben und wichtig dieser Tage an Kraus zu erinnern. Vielen Dank dafür.

Ein kleines Detail: Alice Schalek lebte anscheinend nicht bis in die 70er, sondern starb laut Wiki 1956 in einem Pflegeheim in New York.

Kraus hatte im Nachkriegsdeutschland einen Fan, nämlich Herrmann Gremliza, Chefredakteur des konkret-Magazins. Ihm kam es besonders auf die Sprachanalyse an, denn Kraus hatte die Bullshit-Sätze der Presse mit Vorliebe aufs Korn genommen. Keineswegs nur im Boulevard, sondern sehr wohl in der „Frankfurter Allgemeinen“. An gleicher Stelle fand Gremliza 70 Jahre später genau dieselben Sätze. Womit er natürlich die Latte für das eigene Magazin entsprechend hoch gelegt hatte. Kein Bullshit. Und im ganzen Magazin kein Komma, das sich traute, an der falschen Stelle zu stehen. Oder gar zu fehlen. Sie haben versucht, diesen Standard auch nach Gremlizas Tod im Jahr 2019 zu halten. Meiner Meinung nach mit Erfolg. Es hat da eine bestimmte Art von Sprachkultur. Das hat was.

Recht so. Linke müssen dafür sorgen, dass ordentliches Deutsch gesprochen wird.

Nebenbei: es hat noch kein einziges Gendersternchen seinen Einzug ins Magazin vermelden können. Gut so.

Ja, sehr guter Beitrag und sehr wichtig, endlich wieder zu sagen, dass Pazifismus und zwar unbedingter Pazifismus die einzige Lösung der gesellschaftlichen Probleme ist.

Wer aufrüstet, der provoziert und will einen Krieg. Das war schon immer in der Geschichte so. Die alten Lateiner haben dummes Zeug geredet mit „si vis pacem, para bellum“, wenn sie meinten, wer Frieden will rüste für den Krieg.

Wer hat nur den Kirchen eingeredet, dass man den Glauben mit der Waffe in der Hand verteidigen müsse, obwohl Jesus Christus sagte, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt dann halte ihm die andere hin.

Es gibt keine gerechten Kriege, es gibt nur grausame.

Die Probleme zwischen den Menschen können alle friedlich gelöst werden. Mahatma Gandhi hat das vorgemacht und es hat funktioniert. Warum soll es nicht hier und heute auch gehen?

Zum Thema besonders passend und nach wie vor brandaktuell – ein Dutzend der genialen Aphorismen von Karl Kraus ausgewählt:

_________

„Alle Macht geht vom Volke aus – und kehrt nie wieder zurück!“

—

„Deutschland, die verfolgende Unschuld.“

—

„Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen.“

—

„Das religiöse und das patriotische Gefühl lieben nichts so sehr wie ihre Kränkung.“

—

(1933)

„Das Wort schlief ein, als jene Welt erwachte.“

—

„Dreifachem Reim entziehe sich die Welt: dem Reim auf Feld und Geld und Held.“

—

„Die Verrohung einer Gesellschaft lässt sich an der Schändung und Verschmockung der Sprache erkennen.“

—

„Die Entwicklung der Technik ist bei der Wehrlosigkeit vor der Technik angelangt.“

—

„Der Parlamentarismus ist die Kasernierung der politischen Prostitution.“

—

„Was die Lues übriggelassen hat, wird von der Presse verwüstet werden. Bei den Gehirnerweichungen der Zukunft wird sich die Ursache nicht mehr mit Sicherheit feststellen lassen.“

—

(1914 zu der damaligen Presse)

„Ich habe erlebt, wie Krieg gemacht wird, wie Bomben auf Nürnberg, die nie geworfen wurden, nur dadurch, daß sie gemeldet wurden, zum Platzen kommen.“

—

(1921)

„Der Kommunismus … – der Teufel hole seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so da Güter besitzen und alle anderen zu deren Bewahrung und mit dem Trost, daß das Leben der Güter höchstes nicht sei, an die Fronten des Hungers und der vaterländischen Ehre treiben möchten.

Gott erhalte ihn uns, damit dieses Gesindel, das schon nicht mehr ein und aus weiß vor Frechheit, nicht noch frecher werde, damit die Gesellschaft der ausschließlich Genußberechtigten (…) wenigstens doch auch mit einem Alpdruck zu Bett gehe! Damit ihnen wenigstens die Lust vergehe, ihren Opfern Moral zu predigen, und der Humor, über sie Witze zu machen!“

_________

Es möge nützen!

Wenzel

Sprüche hatten wir allseits genug.

Die herrschende Klasse möchte uns loswerden.

@Autonomer

Am 12. Juli 2025 um 0:43 Uhr schrieb Wenzel*:

_______________

[… im Kommentar** …] schrieb Annette Hauschild (26. Mai 2025 um 22:19 Uhr):

„Was mich eher abgeschreckt hat waren so sinnvolle Beiträge wie. „da hat der Herr Rötzer / Nowak / Pany wieder mal . … “ oder ewige Pingpong-Spielchen wie „Du hast es nicht kapiert,wie?“ – “ Du aber auch nicht“ zwischen immer den selben zwei oder drei Diskutanten, von denen ich annehme, dass sie männlichen Geschlechts, aber auf jeden Fall Platzhirsche sein müssen. […] und da ich nie so einfach Beiträge schreiben kann und mir viel Mühe mache, hatte ich irgendwann keine Lust mehr.“

Genau das hat mich generell von einer aktiven Teilnahme am Heise-Forum abgeschreckt. Und das stört mich übrigens manchmal auch bei Overton – mein Vorschlag an die Moderation: Wortmeldungen von weniger als – sagen wir mal – 50 Zeichen könnten schon mit ein paar Zeilen JavaScript automatisch rausfliegen, dazu braucht es keine KI. Und die so von substanzlosem Blabla entlastete menschliche Intelligenz kann sich dann mit den gehaltvolleren Beiträgen auseinandersetzen …

_______________

Ende des Zitats und Korrektur:

„Autonomer“ hat hier für null Substanz ganze 82 Zeichen verschwendet. Offensichtlich ist die oben vorgeschlagene „Platzhirsch“-Sperre für „so sinnvolle Beiträge“ mit 50 Zeichen noch viel zu niedrig angesetzt – ob 100 reichen würden? 🙁 …

P.S.: Diese Reaktion ist nicht als Start eines „Pingpong-Spielchens“ gedacht.

______________________________

*) https://overton-magazin.de/top-story/journalismus-und-der-auftrag-zur-wahrheitsfindung/#comment-260699

**) https://overton-magazin.de/top-story/telepolis-von-der-qualitaetsoffensive-mit-sperre-des-archivs-zur-einschraenkung-des-forums-und-der-bitte-um-spenden/#comment-241747

_____

Der letzte Aphorismus „Kommunismus…“(1921) beschreibt vorweg nehmend die Situation von 1945/49 bis 1989/90. Da hat der „Kommunismus“ die marktradikalen Gierschlünde im Westen in Schach gehalten. Das fehlt seither…

Sinnvolles kann man, wie ich meine, auch kurz und knapp fassen. Ellenlange Ergüsse mit wenig Inhalt sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss…

@AeaP:

„Sinnvolles kann man, wie ich meine, auch kurz und knapp fassen. Ellenlange Ergüsse mit wenig Inhalt sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss…“

Auch das hat Karl Kraus schon vorweggenommen 🙂 –

„Es gibt Schriftsteller, die schon in zwanzig Seiten ausdrücken können, wozu ich manchmal sogar zwei Zeilen brauche.“

„Es reicht nicht, keine Gedanken zu haben, man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.“

MfG

Wenzel

Karl Kraus war sein Jüdischsein völlig egal, und er hat nie ein Aufheben darum gemacht.

Er war ein messerscharfer Analytiker seiner Zeit, völlig unbestechlich und unabhängig in seinem Denken und Agieren.

Er wusste, daß die Leute Ihn hassen und verachten. Aber es war Ihm gleichgültig.

Er war zynisch und sarkastisch, aber nicht um ihrer Selbst willen, sondern um die gesellschaftlichen Verhältnisse klarzustellen.

Sicher war er auch ein Menschenhasser, aber er wurde eben auch durch das Wien und Österreich der Jahrhundertwende geprägt.

Er war ein harter Kritiker der von ihm so bezeichneten „Journaille“ – und das macht Ihn auch noch heute so interessant.

Es gibt ein wunderbares Buch namens „Ich bin der Vogel, den sein Nest beschmutzt – Aphorismen, Sprüche und Widersprüche“ (Marix Verlag) – das kann ich nur empfehlen.

Der Artikel von Herrn Kern ist nicht in einer Minute gelesen und verstanden, aber das ist auch nicht möglich, wenn die Parallelen zur heutigen Zeit auch nur annäherungsweise verdeutlicht werden sollen. Allein das Unterfangen, sich mit dieser Ausnahmeerscheinung auseinandersetzen, ist allgemein schwer zu kommunizeiren und normalerweise intellektuellen Kreisen vorbehalten.

Karl Kraus 1938:

„Ein Grubenhund zielt gegen Anmaßung oder Mißbrauch publizistischer Macht, gegen die Aneignung welchen Scheines immer, der dem Publikum einleuchtet, und dient dem sittlichen Zweck, das Absurde, das der Zauber der in Autorität verwandelten Anonymität plausibel macht, dem Bann zu entreißen und dorthin zu führen, wo es rechtens hingehört: ad absurdum.

So genial, der Mann, dass sein Werk vieleicht alle Bücherverbrennungen und Kriege überdauern wird. Jenes ist aber so umfangreich, dass sich anbieten kann, es sich erst mal auszugsweise zu Gemüte zu führen. Natürlich bezieht sich vieles auch auf die damalige Zeit und eine Auseinandersetzung mit dieser erscheint daher ebenfalls angebracht. Zu empfehlen ist auch seine Übersetzung bzw. Interpretation der Sonnete von W. Shakespeare – richtig gut.

Mich würde auch interessieren, was passiert, wenn eine KI mit diesem Stoff angelernt wird. Schon versucht?

Kraus ist seit langem mein unerreichbares sprachliches und fast ebenso umfassend inhaltliches Vorbild. Schön, dass er hier ausführlich gewürdigt wird.

Auch ich möchte nicht dem allgemeinem Lob über diesen von mir mit Genuss gelesenen, intellektuell erfrischenden Artikel anschließen.