Überkommt Sie manchmal ein Gefühl der Sinnlosigkeit? Erscheint Ihnen Ihre Arbeit als mühsam und letztlich ziellos? Wurde nicht alles bereits unzählige Male versucht mit dem immer gleichen enttäuschenden Ergebnis? Möchte man sich da nicht manchmal den eigenen Kopf abschrauben, um den zermürbenden Unsinn zu entfliehen? Willkommen in der Welt von Severance.

Die von dem Comedian Ben Stiller produzierte Serie ist einer der wenigen Erfolge des Streaminganbieters Apple TV+, allerdings einer, der sich gewaschen hat. Severance verkörpert so sehr das Lebensgefühl einer Generation, dass Formulierungen dieser dystopischen Science-Fiction-Erzählung in den allgemeinen, englischen Sprachgebrauch gewandert sind. Das gelingt nur ganz wenigen Werken.

Zunächst ist die Serie unerhört stylisch. Jedes Detail ist durchkomponiert und bildet einen fast hypnotischen Augenreiz, was insofern erstaunlich ist, weil die Szenerien höchst reduziert sind. Der überwiegende Teil der Handlung spielt in Büroräumen und kargen Gängen. Möglicherweise liegt aber genau darin der Kniff ein reizüberflutetes Publikum zu erreichen.

Seit nunmehr zwei Staffeln hält Severance eine kafkaeske Grundspannung aufrecht, die fast alle Filmhandlungen nur kurz bedienen können, weil sie sich mit dem notwendigen Aufdecken von Zusammenhängen meist schnell verstolpern. Severance gelingt es hingegen rätselhaft zu bleiben, ohne dabei zu überfordern und ohne zu viel preiszugeben.

Die bestechenden Szenerien sind derart unbestimmt, dass alle Vorgänge auch ein Traum sein könnten. Kuriose Details lassen sich genüsslich im Netz diskutieren. Die handelnden Personen haben aktuelle Smartphones, aber ihre Autos sind nie moderner als ungefähr aus den 1990er Jahren. Auch sieht man in den spartanischen Räumen jenseits jenes großen Bürokomplexes niemals Werbungen oder diesen üblichen Krimskrams, der unser modernes Leben zumüllt.

Datensammeln als Selbstzweck

Der Grundgedanke der Serie ist schnell erklärt. Durch das Einpflanzen eines Mikrochips ins Gehirn können Arbeitnehmer ihr Bewusstsein aufspalten. Sie trennen sich in „Innie“ und „Outie“. Der Outie ist ein „normaler“ Bürger, der den ihn möglichen Vergnügungen nachgehen kann (dies meist aber nicht tut) und ein regelmäßiges Gehalt erhält. Von seiner Arbeit weiß er nichts, denn sobald er den Fahrstuhl innerhalb des Gebäudes von „Lumon Industries“ betritt, übernimmt sein Innie. Eine zweite Persönlichkeit, die wiederum nur innerhalb des Bürogebäudes existiert und nichts von der Außenwelt mitbekommt.

Das Lumon-Gebäude hat von außen gesehen zahlreiche Fenster, von innen allerdings nicht. Die meisten Räume sind komplett fensterlos, die wenigen Räume die Fenster haben, geben durch Lamellenvorhänge kaum mehr als den Blick auf einen grauen Himmel preis. Das Gebäude scheint irgendwo in einem schneebedeckten Wald zu liegen. Umliegende Ortschaften sind gänzlich gesichtslos. Man darf vermuten, es ist der Norden der USA.

Die Serie hat längst ein Cult Following entwickelt und hierbei irritiert, dass die spezifische Unterdrückung zwar als solche erkannt wird, aber eher bejaht wird. Das Falsche erscheint erstrebenswert und man witzelt darüber, dass man seinen Innie mit Aufgaben foltert, die man selbst verabscheut. Die Spaltung könnten schließlich ein gangbarer Weg sein, wenn die Flucht vor den „Bullshit Jobs“ aussichtslos geworden ist.

Ein bemerkenswerter Einfall der Serie liegt darin, dass die Innies die besseren Menschen sind. Sie wundern sich darüber, warum ihre Outies sie zu diesem Leben verurteilt haben. Die Arbeit der Protagonisten im „Macrodata Refinement“ erscheint unerklärlich sinnlos. Zahlengruppen müssen nach einer Methodik sortiert und abgelegt werden, die den Mitarbeitern nicht klar zu sein scheint.

Die Entfremdung und Entmenschlichung sind auf die Spitze getrieben. Es scheint keine Hoffnung zu geben, eine sinnstiftende Tätigkeit zu finden. Mehr noch, das ganze Unternehmen folgt dunklen Zielen, die niemand zu kennen scheint. Auch die Vorgesetzten der Protagonisten unterliegen kaum erklärlichen Zwängen. Sollte es einen Mastermind bei Lumon Industries geben, dann muss dieser ebenso gefesselt von äußeren Zwängen sein.

Technik und Bürokratie

Der Serie trifft an zwei Punkten ein aktuelles Zeitgefühl: Zunächst der Zorn über die ausufernde und absurd wirkende Bürokratie. Vor einem PC zu sitzen und tausende Häkchen machen zu müssen, damit sich endlich ein neues „Fenster“ öffnet, das nirgendwo anders hinführt als zur neuen Not, weitere Häkchen zu machen, bringt viele Menschen in eine emotionale Nähe zu Elon Musk und seiner „DOGE“-Pseudobehörde. Könnte man nicht vielleicht einmal mit der Kettensäge …

Nein, kann man nicht. Denn Elon Musk und Co. beseitigen nur jene Bürokratie, die ihnen und ihren Gewinninteressen widerspricht. Umweltauflagen, Arbeitnehmerschutz, Krankenversicherung und solches „Gedöns“. Die Ein- und Ausreise aus den USA ist beispielsweise nur noch bürokratischer geworden. Wer in seinem Visa-Antrag irgendwo ein falsches Häkchen gemacht hat, sitzt schnell zwei Wochen in Haft. Das ist übrigens mit enormen Kosten für die US-Steuerzahler verbunden.

Die Überwindung der Bürokratie gelingt nicht, wenn sie weiterhin als Machtinstrument eingesetzt wird, sondern nur, wenn Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein an ihre Stelle treten würden. Mit den aktuell an der Wahlurne sehr erfolgreichen Rechten ist das ein besonders weiter Weg. Ob Donald Trump oder Marine Le Pen, Rechtspopulisten tun sich traditionell sehr schwer mit korrektem Abrechnen.

Das zweite Zeitgefühl, das Severance gut einfängt: Technologische Innovation ist nicht mehr mit Erwartungen an eine bessere Zukunft verbunden. Über technische Innovation freuen sich heute anscheinend nur mehr jene, die dafür bezahlt werden oder sich davon persönlichen Reichtum und Machtzuwachs erwarten. Also wiederum Elon Musk und Co. Was sie im Einzelnen entwerfen, mag durchaus erstaunliche Ingenieurskunst sein, nur haftet beispielsweise dem projektierten Flug zum Mars der Beigeschmack des Fluchtversuches an. Auch sind die Marsprojekte vermutlich nur eine Art Betrug, um öffentliche Gelder zu lukrieren.

Ein Gefühl für eine Technikutopie des „all watched over by machines of loving grace” bringt heute niemand mehr auf. Selbst diejenigen, die beispielsweise die Neuerungen der Künstlichen Intelligenz anpreisen, reden unaufhörlich von ihren Gefahren. Nimmt es vor diesem Hintergrund wunder, sich von einer Welt abtrennen zu wollen, deren Himmel längst von unzähligen kleinen Satelliten überfüllt ist, die potenziell jeden menschlichen Schritt überwachen können und in der sogar in Kaffeemaschinen unablässig optimierende KI-Programmen arbeiten?

Wenn die Menschen zu restlos überwachten Arbeitssklaven degradiert wurden, ist der Wunsch nach einer Hirnspaltungsprozedur gut nachvollziehbar. Zumindest ein Teil des Ichs muss dann mehr mitbekommen, dass es lediglich ein bloßes Rädchen in einer hierarchischen Maschinenwelt ist. Kein Wunder also, dass diese „Möglichkeit“ auf Severance-Partys mit mehr oder minder expliziter Ironie gefeiert wird.

Flucht in den Urlaub

The White Lotus kann als die Gegenthese zu Severance gelten. Üppige überbordende Szenerien dürfen an den schönsten Urlaubsorten der Welt begafft werden. Die dritte Staffel spielt in einem Ferienressort in Thailand. Wenn hübsche Menschen hübsche Dinge machen (Feiern, Sex, gutes Essen), was kann da schon schiefgehen?

Nun, so ziemlich alles. Das seelische Elend der handelnden Personen ist kaum geringer als jenes der Büroroboter bei Severance. Wenn die Technologie keine Flucht in ein besseres Morgen mehr bietet, dann sollte doch wenigstens der Reichtum … Technologische Innovation und Reichtum standen einst für das Versprechen eines besseren Lebens. Stattdessen herrschen heute Angst und Wohlstandsverwahrlosung.

Aber auch hier reagiert das Publikum anders, als von den Machern intendiert. Das Falsche wird goutiert. Die Buchungen in jenem thailändischen Ferienressort gehen durch die Decke und The White Lotus wird als Stylevorgabe adaptiert. Will man wirklich so sein, wie die schlechten Menschen? Gut möglich und diese Erkenntnis ist nicht neu. In der Unterhaltungsindustrie sind Verbrecher cool und dienen immer wieder als Vorbilder, auch wenn die Autoren sich redlich bemühen ihr Fehlverhalten anzuprangern.

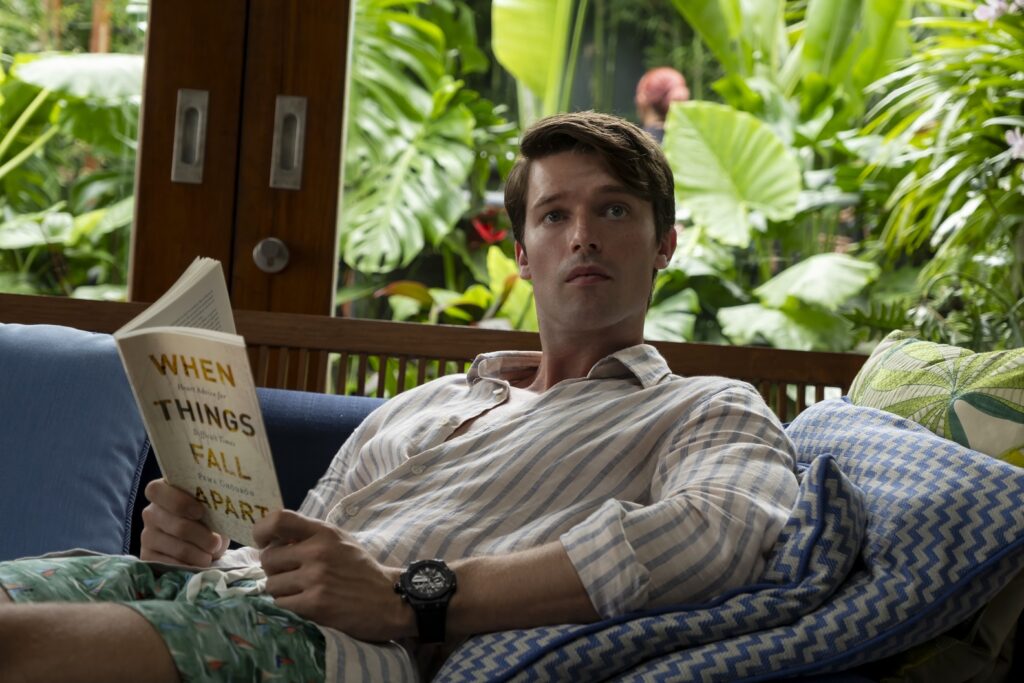

Ein von Arnold Schwarzeneggers Sohn gespielter junger Investmentbanker zeigt die künstlerische Ohnmacht von The White Lotus sehr gut auf. Der junge Mann bemerkt im Laufe der Staffel, dass sein eigener Vater ihm etwas verheimlicht und nur mehr eine Fassade aufrechterhält. Dieser Urlaub wird der letzte der Familie sein, bei der Rückkehr in die USA drohen Konkurs und Gefängnis.

Nun wurde aber der von Patrick Schwarzenegger gespielte schöne Jüngling als ein grober Klotz gezeichnet, der seinen Vater nicht glaubwürdig zur Rede stellen kann. Ihm wird Selbstdistanzierung und Reflektiertheit untergeschoben, die der Figur gänzlich unmöglich sein müssten. Seine Rede ist einer jener enttäuschenden Momente, in denen man als Zuschauer merkt, dass die Drehbuchautoren zu einem sprechen und nicht mehr die Charaktere der Serie. Die Handlung bricht und wird läppisch.

Scheitern an der Realität

Das ist kein Zufall. The White Lotus scheitert notwendig an der Darstellung von Reichtum, weil sich die Hintergründe schlicht nicht aufzeigen lassen. Die Sachverhalte sind zu komplex und zu ermüdend, weshalb die Show sich in kleine Königsdramen flüchtet, die unterkomplex die Auswirkungen von Geld und Macht verniedlichen.

Explizit deutlich wird dies an dem von Walton Goggins gespielten Trickbetrüger. Er kommt nach Thailand um den Mörder seines Vaters zur Rede zu stellen. Der Mörder, ein alter Geschäftsmann, wurde in Thailand schwer reich und macht keinen Hehl daraus, dass ihm dies mit Betrug, Erpressung und Schlimmerem gelang. Als Goggins ihn stellt und ihn mit dem Elend seiner Familie konfrontieren will, läuft die Szene Gefahr, zu einer komplexen Gerichtsverhandlung zu werden.

Deshalb wird der alte Verbrecher lediglich zu Boden geworfen und das Einzige, was Goggins ihm vorwirft ist „some shit“. Damit wären die Verbrechen der Finanz- und Immobilienindustrie gut zusammengefasst. Man kann schlicht nicht sagen, was im Einzelnen vorfiel, denn das wäre viel zu kompliziert. Genau auf dieser Abstraktion beruht die heutige Macht. Die Alchimie des großen Geldes ist nicht darstellbar und muss akzeptiert werden. Widerstand ist nicht mehr als das wütende Umschmeißen eines alten Mannes.

Es bleibt nur Flucht

Die Serie ist zwar erfrischend offen und zeigt unumwunden auf, dass niemand „ehrlich“ reich geworden ist. Wo ein Vermögen ist, da ist eben auch ein Verbrechen, wie Balzac bereits festgestellt hat. Auch wird die Unfähigkeit reicher Menschen illustriert, echte Beziehungen aufzubauen. Je ärmer und randständiger die Personen sind, desto größer wäre ihre Chance auf ein aufrichtiges und erfüllendes Leben. Insbesondere die Jungen versuchen zuweilen den Ausbruch, aber sie sind zum Scheitern an den Machtstrukturen verurteilt.

Nur, die Verderblichkeit des Reichtums ist offenkundig nicht darstellbar. Die Serie vergisst zu zeigen, dass die Reichen an und für sich das Problem sind. The White Lotus bemüht sich rührend um seine Figuren und unterschiebt ihnen menschliche Regungen, die sie nicht mehr haben können. Sie lesen Rumi, interessieren sich für buddhistische Klöster und solches Zeug, das allenfalls Selbstdarstellung sein kann.

Damit arbeitet die Serie an dem Blendschirm, auf den die Welt seit mindestens acht Jahren starrt. Aus eigener Empathie und Menschlichkeit erwartet man sich, dass Donald Trump eines Tages Scham empfinden wird oder dergleichen. Viel Spaß beim Warten! Die Realität lässt sich offenkundig nicht darstellen, die darin besteht, dass Trump oder Elon Musk abgrundtief verdorben sind. Sie nehmen das Ende der menschlichen Zivilisation in Kauf (Stichwort Klimakatastrophe), wenn es zum eigenen, logischerweise nur kurzfristigen Vorteil gereicht.

Im Kern sagen damit die beiden aktuell erfolgreichsten Fernsehserien, dass jede Änderung unserer Gesellschaften, sei es die Arbeitswelt, die Machtverhältnisse oder die Reichtumsverteilung sehr unglaubwürdig geworden sind, zumindest nicht mehr mit den Mitteln der Unterhaltungsindustrie aufgezeigt werden können. Die Reaktion des Publikums? Umarme die Flucht aus der Realität!

Der „eindimensionale Mensch“ des 21. Jahrhunderts wünscht sich in ein thailändisches Urlaubsparadies und möchte seine Arbeit an einen KI-Roboter übergeben, weil er alle Hoffnung verloren hat, in seinem Erwerbsleben und in seiner Freizeit Sinn zu finden. Es geht letztlich um die Härte der Fluchtdroge. Allen Beteiligten ist bewusst, dass dies nur falsch genannt werden kann, aber was tun? Von einer Realität, die als unabänderlich und grausam erlebt wird, gilt es sich zu verabschieden.

Ähnliche Beiträge:

- None Found

Interessanter Beitrag, besten Dank. Nur dass es natürlich nicht erst Trump und Musk sind, die ‚uns das eingebrockt haben‘. Die Verhältnisse kommen etwas arg zu kurz im Vergleich zum ‚abgrundtief verdorbenen‘ Personal. Sie sind nur der – vorläufige – Höhepunkt.

Mir sind Trump und Musk allemal lieber als die Globalisten Demokraten.

Mit denen wären wir nicht mehr weit von einem Atomkrieg entfernt. Die dämliche Harris und der schwachsinnige

Walz wären die perfekten Eskalationsmarionetten der Neocons geworden. Wenn schon die Cheneys für

die Demokraten sind, sagt das alles über diese Partei.

Dafür, werden die „Law and Order“ Protagonisten, uns eben auch noch den Rest nehmen.

Der einzige Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern ist, daß erstere ihre Widerwärtigkeit besser verbergen können.

Sex in ami-serien? So richtig mit Vögeln und anderen Tieren?

Watchdirty ist tot. Sollte ich jetzt zu Apfel-TV wechseln? Eigentlich wollte ich meinen Boykott gegenüber us-dienstleistungsangeboten ausweiten, aber hier werde ich dann doch schwach.

zieh in die schweiz und dann zieh gleich nochmals, und zwar dir das ganze kulturangebot der welt – sofern sie es nicht schützen konnte – zum nulltarif rein:

https://www.justis.ch/rechtstipps/artikel/datenschutz/ist-filme-im-internet-downloaden-illegal#:~:text=Antwort%3A,oder%20von%20umstrittenen%20Anbietern%20stammen.

bis wir in der eu sind, dauert das noch ein paar jahre oder zehnte. bis dann ist für herr und frau schweizer freeloaden angesagt. hurra! p.s. die schweiz ist von der schmarotzerei der schweizer nicht betroffen, da kein schwein je einen schweizer film ins internet stellen würde. grund: das schauen nicht mal schweizer.

„Sie nehmen das Ende der menschlichen Zivilisation in Kauf (Stichwort Klimakatastrophe), wenn es zum eigenen, logischerweise nur kurzfristigen Vorteil gereicht.“

Ich habe von beiden Serien noch nie gehört oder gelesen.

Aber nun weiß ich wenigstens, was Menschen, die den Klimakatastrophen Blödsinn glauben, für Filme schauen.

Passt wie Arsch auf Eimer. Und womöglich bezahlen sie auch noch etwas dafür, sich zumüllen zu lassen.

Danke für den Artikel, so schön hatte ich heute noch nicht gelacht.

Genau! „(Stichwort Klimakatastrophe)“ – gacker!

Ich weiß immer noch nicht, wie Leute bspw. der Reitschuster, um einer dieser Protagonisten zu nennen, zum Einen sich für die Coronaaufarbeitung einsetzen aber andererseits eine Russophobie entwickeln, die manchmal seines gleichen sucht.

Genau so, verhält es sich m.E. eben auch mit den sogenannten Klimaschützern .

„Nur, die Verderblichkeit des Reichtums ist offenkundig nicht darstellbar. Die Serie vergisst zu zeigen, dass die Reichen an und für sich das Problem sind“

FALSCH,

die Serie wurde genau dafür gemacht, gilt genauso für Severance, beide Serien werben aktiv dafür, den Status Quo beizubehalten, jeder Widerstand ist zwecklos, die Sklaven haben das zu akzeptieren, dafür bekommen sie bunte Bilder für wenig Geld.

Die Reaktionen des Publikums sind genau so, wie von den Machern erwartet und psychologisch durch die Serien vermittelt, selbst der Autor ist hier zum Teil auf das PsyOp hereingefallen, denn er scheint zu glauben, es handelt sich hier auch nur ansatzweise um „echte“ Kritik an den herrschenden Zuständen, die nur schlecht umgesetzt und vermittelt wurde, anstatt es als die Propaganda wahrzunehmen, die es ist.

Die Unterhaltungsindustrie ist IMMER zu 100 % Propaganda, erst Recht wenn es auf Apple TV läuft

++++

Messerscharfe Analyse. So scharf das Sie jedem unangenehm aufstoßen sollte. Eigentlich.

Jepp…👍

Es wird wohl kaum zu erwarten sein, das über den Mainstream, auch wenn Diversitiy und Woke sein Peak wohl erreicht hat, tatsächlich noch Filme oder Serien produziert werden, von denen man ausgehen kann, dass sie ernsthaft kritisch zu einer wie auch immer gearteten Aufklärung beitragen.

Frage mich, wie viele von den meinungsstarken Kommentierern hier, sich diese Serien überhaupt angeschaut haben?

Egal, wer braucht schon ein Wissen über die Sache, um die gestritten wird.