Unser Wohlstand macht uns nicht glücklicher – aber er ruiniert den Planeten. Helmut Zell zeigt, wie „unnütze Dinge“ zur Triebkraft von Konsum, Statuswahn und Klimakrise werden.

Die gegenwärtige Gesellschaft in industrialisierten Nationen wie Deutschland befindet sich in einem Zustand des materiellen Überflusses, der historisch beispiellos ist. Die einstige Wunschvorstellung vom Schlaraffenland, einem fiktiven Ort, an dem im Überfluss gebratene Tauben in den Mund fliegen, ist in gewisser Weise Realität geworden. Heute haben solche Vorstellungen ihre Faszination verloren. Der Überfluss ist real und entpuppt sich als Weg in die ökologische Katastrophe. Die Wohnungen sind gefüllt mit Tausenden von Gegenständen, von zu vielen Kleidungsstücken und Sportgeräten bis hin zu sprachgesteuerten Fernsehern, zahllosen Monitoren und Kameras, ferngesteuerten LED-Lampen und allerlei technologischen Gadgets. Diese Lebenswelt ist reicher als je zuvor, selbst für den weniger betuchten Teil der Bevölkerung. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass dieser Konsum mittlerweile ein Niveau erreicht hat, der ökologisch nicht tragfähig ist.

1. Unnütze Dinge sind ein Problem

Mehr Konsum führt nicht zu mehr Zufriedenheit. Die privaten Konsumausgaben in 2024 betrugen in Deutschland 2,272 Billionen Euro.[1] Bei rund 80 Mio. Menschen in Deutschland errechnen sich pro Kopf durchschnittliche private Konsumausgaben von rund 28.000 Euro (2.272 Mrd. / 80 Mio.). Obwohl sich das Realeinkommen in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt hat, ist die Zufriedenheit nicht gestiegen.

Warum gibt es unnütze Dinge und warum in solchen Mengen, dass sie sogar die Zukunft der Menschheit gefährden?

Was sind eigentlich unnütze Dinge?

Wir versuchen es mit einer Definition: Unnütze Dinge sind jene Güter und Dienstleistungen, die dem Individuum einen subjektiven Nutzen in Form von Bequemlichkeit, Status und Prestige versprechen, aber der Gesellschaft und der Umwelt durch negative externe Effekte erheblichen Schaden zufügen. Die Unterscheidung zwischen „nützlich“ und „unnütz“ ist fließend und stark von der Perspektive abhängig. Ein sportlicher Geländewagen (SUV) mag für seinen Käufer nützlich sein, um sich von der Masse abzuheben oder ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Aus ökologischer Sicht jedoch ist er eine Verschwendung von Ressourcen und verursacht unnötig hohe Emissionen. Das Kernproblem ist die Diskrepanz zwischen dem privaten Nutzen und den gesellschaftlichen Kosten.

Die subjektive Natur der Nützlichkeit

Die Nützlichkeit eines Gutes oder einer Dienstleistung wird individuell unterschiedlich bestimmt. Eine Uhr für 20 Euro und eine für 20.000 Euro erfüllen beide die grundlegende Funktion der Zeitmessung. Die eine ist ein reiner Gebrauchsgegenstand, die andere erfüllt zusätzliche, nicht-existentielle Bedürfnisse wie das Verlangen nach Prestige und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. Dieselbe Logik gilt für Kreuzfahrtschiffe in die Arktis oder Weltraumflüge. Von einem funktionalen Standpunkt aus sind sie vollkommen überflüssig. Diese Güter dienen nicht der Deckung eines Grundbedarfs, sondern der Befriedigung von Wünschen, die nach oben hin grenzenlos sind.

Gebrauchs- und Luxusgütern

Die Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Luxusgütern ist subjektiv. Gebrauchsgüter sind für die Deckung des notwendigen Grundbedarfs konzipiert, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Kleidung und Heizung. Sie dienen in erster Linie der Sicherung der Existenz. Luxusgüter und -dienstleistungen hingegen – von teuren Reisen bis hin zu Designermöbeln – befriedigen nicht-existenzielle Bedürfnisse. Selbst anfänglich als verschwenderisch empfundene Güter werden mit der Zeit – zumindest aus der Sicht des Konsumenten – zu „unentbehrlichen Notwendigkeiten“. Beispiele dafür sind etwa das Zweit- oder Drittauto, der Skiurlaub in den Alpen, Designermöbel, Kleidung nach den aktuellen Modetrends und Armbanduhren zum Preis eines Mittelklasseautos. Wenn Milliarden von Menschen nach mehr Güter und mehr Luxus streben, wird die Belastung durch Herstellung, Nutzung und Entsorgung für das Ökosystem erdrückend.

2. Warum gibt es unnütze Dinge?

Wenn mehr Konsum nicht glücklicher macht, woher kommt dann das Streben nach immer mehr Gütern? Zwei Kräfte sind am Werk: Die menschliche Psyche und das Wirtschaftssystem.

Grund 1: Das menschliche Bedürfnis nach Status und Prestige

Das Streben nach Status und Prestige ist tief in der der menschlichen Natur verankert. Der Nutzen von Dingen liegt demnach nicht nur in ihrer Fähigkeit, Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern auch in ihrer sozialen und psychologischen Funktion als Statussymbol. Das war schon im Feudalismus so, wo Adelige ihren Status durch Schlösser und prächtige Kleidung zeigten. Der Aufwand für die Herstellung solcher Güter war enorm. Auch heute werden Güter zum Zweck von Status und Prestige mit hohem Ressourcenverbrauch und erheblichen externen Kosten hergestellt, während den Schaden die weniger Betuchten tragen müssen.1

Die menschliche Zufriedenheit ist relativ. Schon Karl Marx beschrieb das im 19. Jahrhundert: Ein kleines Haus macht zufrieden, solange die Nachbarhäuser ebenfalls klein sind. Wächst daneben jedoch ein Palast empor, schrumpft das eigene Heim zur Hütte. Das Glück hängt also davon ab, was Nachbarn und Kollegen besitzen. So entsteht ein gegenseitiges Aufschaukeln, ein endloser Wettbewerb, ein ständiges Wettrüsten im Konsum. Wenn sich der Wirkung einer neuen Anschaffung als Statussymbol erschöpft, weil andere sie ebenfalls kaufen, beginnt die Suche nach einem neuen Objekt. Während ein Motorrad in den 1950er- und 1960er-Jahren noch Neid und Bewunderung hervorrufen konnte, muss es heute ein 2,5 Tonnen schweren SUV sein, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Und die Eskalation geht weiter. Heute fahren Kreuzfahrtschiffe bis in die Arktis und die Antarktis. Superreiche buchen jetzt die ersten Ausflüge in den Weltraum. Dieser Wettbewerb um sozialen Status mit Hilfe von Dingen verbraucht große Mengen an Ressourcen und belastet das Ökosystem enorm.

Grund 2: Der Kapitalismus treibt den Konsum ins Absurde

Der Kapitalismus nutzt die menschliche Neigung zur Unersättlichkeit und zum Prestigedenken als fundamentales Geschäftsmodell. Profitorientierte Unternehmen investieren immense Summen, um durch Marketing und Werbung ständig neue Bedürfnisse und Begehrlichkeiten zu wecken. Der deutsche Werbemarkt wuchs 2024 um zwei Prozent auf fast 50 Mrd. Euro[2]. Diese gewaltige Summe zeigt: Werbung dient nicht nur dazu, Produkte bekannt zu machen, sondern die Kundenwünsche aktiv zu formen und den Kreislauf des Überflusses in Gang zu halten. Es entsteht ein Teufelskreis: Das Streben nach Prestige treibt den Konsum an, und die Unternehmen befeuern diese Streben, indem sie immer neue Objekte der Begierde liefern.

3. Wenig Nutzen, aber gewaltiger Schaden

Während der Überkonsum die Umwelt an ihre Grenzen bringt, liefert er erstaunlich wenig an Glück.

Mehr Konsum schafft nicht mehr Zufriedenheit und Glück

Die Ökonomie beschreibt dieses Phänomen mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens: Das erste Stück Kuchen schmeckt sehr gut, das zweite weniger, und das dritte löst bereits Überdruss aus. Überträgt man dies auf den Konsum, so stellt man fest, dass ab einem gewissen Wohlstandsniveau der Nutzen durch weiteren Konsum nur noch geringfügig ansteigt. Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigen, dass der Prozentsatz glücklicher Menschen in Deutschland bereits Anfang der 1960er-Jahre einen kritischen Punkt erreicht hat. Seitdem stagniert der Wert, obwohl sich das reale Durchschnittseinkommen in den vergangenen 50 Jahren mehr als verdoppelt hat.

Psychologen sprechen von einer hedonistischen Tretmühle bezeichnet. Menschen passen sich schnell an ein höheres Wohlstands- und Statusniveau an. Die Freude über eine Gehaltserhöhung oder einen neuen Kauf verfliegt, und das Glücksempfinden pendelt sich wieder auf dem alten Niveau ein. Das Streben nach Glück durch materielle Errungenschaften wird somit zu einem vergeblichen, nie endenden Lauf auf der Stelle. Eine internationale Zufriedenheitsstudie zeigt sogar, dass Menschen in ärmeren Ländern wie Indonesien und Mexiko zufriedener sind. Sie belegen die vordersten Plätze im Wohlstandsindex, während Deutschland nur auf Platz 17 landet.[3] Eine mögliche Erklärung ist, dass materielle Dinge in diesen Ländern nicht in dem gleichen Maße bewertet werden. Materiellen Dingen wird dort keine so große Bedeutung für das eigene Glück beigemessen.

Der Schaden durch unnütze Dinge ist enorm

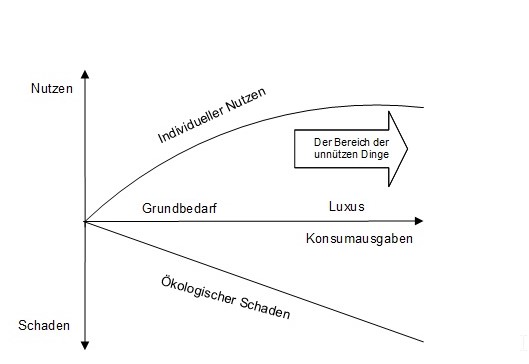

Der Schaden durch unnütze Dinge ist gewaltig. Sie müssen nicht nur hergestellt, sondern auch transportiert werden, was zu mehr Verkehr, verstopften Straßen und Umweltverschmutzung führt. Sie decken keinen Grundbedarf, sondern dienen in erster Linie der Bequemlichkeit und dem Prestige des Käufers. Der immense Schaden, der durch Prestige- und Statusdenken verursacht wird, ist eine der wesentlichen Ursachen für den Klimawandel. Die wahren Kosten – die Zerstörung von Ökosystemen, die Verschmutzung von Luft und Wasser, der Klimawandel – sind im Preis der Produkte nicht enthalten. Diese externen Kosten werden auf die Allgemeinheit, die globale Umwelt und zukünftige Generationen abgewälzt. Ab einem gewissen Konsumniveau bringt weiterer Konsum kaum noch Nutzenzuwachs, während die dadurch verursachte Umweltbelastung und die externen Kosten des Konsums steigen. In Deutschland belaufen sich diese versteckten Umweltkosten auf mehrere hundert Milliarden Euro pro Jahr.[4] Das wird durch die beiden Kurvenverläufe im folgenden Diagramm dargestellt.

Die gegenwärtig hohen CO2-Emissionen sind ein klares Alarmsignal. Nach Aussage des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) müsste für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C das individuelle CO2-Budget weltweit im Durchschnitt deutlich unter zwei Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr liegen. Für Deutschland beträgt dieser Wert aber 10,4 Tonnen[5], der der USA bei 14 Tonnen.[6] Die Emissionen in diesen reichen Ländern liegen damit um ein Vielfaches über dem Maximalwert.

Unnütze Dinge gefährden Umwelt und Klima

Der Konsum unnützer Dinge, angetrieben durch Statusdenken und Werbeversprechen, führt in eine Sackgasse. Ein Rattenrennen. Alle kämpfen sich ab, aber Sieger gibt es keine. Wenn das dem Menschen angeborene und überaus förderliche Ringen um Anerkennung und sozialen Status nicht länger als Materialschlacht ausgetragen würde, könnte der Konsum erheblich schrumpfen. Auch bei den weniger Begüterten spielt das Prestigedenken eine Rolle. Da jedoch die reicheren Mitbürger durch ihren höheren Konsum mehr Ressourcen verbrauchen und höhere Umweltschäden verursachen, wäre es nur gerecht, dass diese sich stärker einschränken.

Der Konsum unnützer Dinge ist sinnlos

Das Phänomen der “Unnützen Dinge“ als eine zentrale Ursache der ökologischen Krise ist von einer Dynamik aus menschlicher Psychologie und kapitalistischen Anreizen angetrieben. Der permanente Anstieg des Konsums, der durch das Streben nach sozialem Status und die omnipräsente Werbung befeuert wird, führt nicht zu nachhaltigem Glück. Gleichzeitig droht dieser Konsum die Menschheit in eine ökologische Katastrophe zu führen. Angesichts der Klimakrise und der wachsenden Umweltbelastung ist der Konsum unnützer Güter absurd. Die Hoffnung auf „grünes Wachstum“, das den hohen Konsumniveau beibehält, scheint zunehmend unrealistisch. Die Reduktion des Konsums unnützer Dinge ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern könnte auch die Wohlfahrt des Landes steigern.

4. Was tun?

Individueller Verzicht wird nicht funktionieren

Der Appell an die individuelle Verantwortung und an das moralische Gewissen stoßen angesichts der psychologischen und Natur des Problems schnell an Grenzen. Nur wenige Menschen sind bereit, ihren Konsum aufgrund ethischer Einsicht einzuschränken. Menschen verfügen über die Fähigkeit, selbst eklatante Verschwendung vor dem eigenen Gewissen zu rechtfertigen. Die Schädlichkeit des eigenen Tuns wird ignoriert, da man entweder glaubt, einen Anspruch auf bestimmte Güter zu haben, oder der Ansicht ist, nicht auf sie verzichten zu können. Das ungute Gefühl ein Verschwender zu sein, wird so unterdrückt.

Für politische Parteien ist es riskant, wirksame Maßnahmen zur Reduktion des Konsums vorzuschlagen, da dies als Einschränkung persönlicher Freiheiten wahrgenommen wird und Wählerstimmen kosten kann. Die Verhaltensmuster, die den Überkonsum antreiben, sind so tief in der Gesellschaft verwurzelt, dass der Wandel nicht allein durch individuelle Einsicht herbeigeführt werden kann. Eine wirksame Lösung erfordert daher Eingriffe, die über die persönliche Ebene hinausgehen.

Die Notwendigkeit politischer Vorgaben

Angesichts der Unzulänglichkeit individuellen Verzichts sind staatliche Maßnahmen unabdingbar, die darauf abzielen, den Konsum unnützer Dinge im Interesse des Gemeinwohls zu reduzieren. Die wahren Kosten von Konsumentscheidungen sind unsichtbar und werden der Allgemeinheit aufgebürdet. Das Prinzip der „Konsumentensouveränität“ – die freie Entscheidung des Käufers – ist in einer Welt mit massiven externen Kosten nicht mehr haltbar. Der Staat muss dafür sorgen, dass die wahren ökologischen Kosten sich in den Preisen der Produkte widerspiegeln, beispielsweise durch eine stärkere Besteuerung von CO2-Emissionen und durch den Ausbau des Zertifikathandels. Solche Maßnahmen stoßen auf starken Widerstand von Unternehmen, die weiterhin ihre Geschäfte mit unnützen Produkten betreiben wollen, sowie von Vertretern der Wachstumsideologie, die einen Kollaps der Wirtschaft befürchten. Ohne unnütze Dinge müsste man auf die eine und andere liebgewonnene Gewohnheit verzichten. Die Vorteile einer Reduktion des unnützen Konsums liegen jedoch auf der Hand: Weniger Stress, weniger Lärm, weniger Abfall, weniger Umweltverschmutzung, weniger Klimaerwärmung, saubere Luft und im Ergebnis eine höhere Lebensqualität für alle.

Fußnoten

[1] https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Methoden/bip.html

[2] https://zaw.de/branchendaten/werbemarkt-nach-medien/

[3] https://www.tagesschau.de/wissen/glueck-wohlbefinden-studie-100.html

[4] https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-umweltbelastungen#gesamtwirtschaftliche-bedeutung-der-umweltkosten

[5] https://www.bundesumweltministerium.de/media/kohlenstoffdioxid-fussabdruck-pro-kopf-in-deutschland

[6] https://www.theglobaleconomy.com/USA/Carbon_dioxide_emissions_per_capita/

Die Maslowsche Bedürfnispyramide,

wenn man nocht nicht mal die Grundbedürfnisse sichern kann.

Ist der Artikel für die CO₂ Klima-Tonne und der übliche Antihumanismus der bekannten Sozialingenieure.

Schade, fängt gut an und endet mit Zertifikatehandel und CO2-Bepreisung, also den Folgen eines erfundenen Klimawandels.

Man kann auch Überkonsum und Maßlosigkeit aus rein ethischen Gesichtspunkten ablehnen und bekämpfen.

Bildungspolitik, klare Gesetze und angemessene Konsumsteuern, statt ideologische Verbissenheit!

Genau als es mit dem unsäglichen CO2 anfing, habe ich auch aufgehört zu lesen.

Mehr unnützes als das Herstellen von Waffen, kann die Menschheit gar nicht

hevorbringen. Über das CO2 Volumen der Aufrüstung und letztlich das Zerstören

durch diese Waffen wird von all den Schlaubergern geflissen übersehen. Der

Zweitwagen, mit dem auch die Frau oder der Mann zur Arbeit fährt oder Einkäufe

tätigt, ist immer noch tausend Male sinnvoller, als ein Kampfpanzer für zig Millionen,

der dann in einem Gefecht nach wenigen Sekunden von einer 200,-€ Drohne zerlegt

wird.

@Hubert Burghardt: „Schade, fängt gut an und endet mit Zertifikatehandel und CO2-Bepreisung, also den Folgen eines erfundenen Klimawandels.“

Und Bäng! – da kommen die selbsternannten Experten, Oberschlaumeier wieder direkt aus ihren Leugner-Höhlen gekrochen.

Aber die 1,5 Grad Temperaturerhöhung gegenüber den vorindustriellen Zeiten, Abtauen der Gletscher und des Polareises etc. sind natürlich reine „Erfindung“.

Außerdem weist Herr Zell ausdrücklich auch auf die anderen Argumente gegen den Konsumwahn hin. Also noch mal gründlich lesen!

Die Vorindustrielle Zeit? Wann war die denn? Die war auch schon vor 75 Millionen

Jahren. Damals war, nachgewiedsen aus verschiedenen Proben aus dieser Zeit,

der CO2 Anteil in der Luft bei ca. 0,14 %. Heute sind es 0,04 %. Haben die Dinos

damals doch schon mit Öl ind Gasheizungen geheizt und haben Fred Feuerstein und

Barny Geröllheimer ihre Steinzeitautos doch mit einem Verbrennungsmotor statt

mit den Füßen angetrieben? So Sie selbsternannter Experte: Jetzt erklären Sie

doch einmal!

@Träumer: Wenn man nicht verstehen will, kann man auch nicht verstehen.

Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass als Grenze die Zeit unmittelbar vor Mitte des 19. Jahrhunderts gilt, also vor Beginn der industriellen Revolution mit Kohle, Stahl etc.

Aber klar, gehen Sie zurück zu den Dinos oder am besten in die Ära kurz nach der Entstehung der Erde, um Ihr abstruses Weltbild nicht zu erschüttern.

Auf der einen Seite weist die Leugnersekte gerne auf Chemtrails (typischer Verschwörungsscheiß übrigens), gezielte Wettermanipulationen etc. hin, aber das Vollpusten der Atmosphäre mit allein 37 Milliarden Tonnen an CO2 im Jahre 2023 juckt das Klima nicht im geringsten, is‘ schon klar…

Alles eine glatte Lüge!

Zeig mir die Studien indem CO2 für den angeblichen nicht bewiesenen Klimawandel verantwortlich ist.

Ich weiß das seit 1992, seitdem ich von D1 auf D3 umgerüstet habe, dass das alles die totale Verarsche ist… aber sowas von

Das ist noch schlimmer als Corona und die Spritzen, aber die Argumentation ist die gleiche.

Allein deswegen schon ist ganz klar, das wir hier genauso angelogen werden wie mit allem Anderen.

Du weißt nen Scheiß, Joschka Fischer.

@jemp1965

Ist schon klar. In der Zeit bevor Energie durch Kohle, Öl und Gas da war, in der vorindustriellen Zeit, waren die Menschen gesünder, es hatten alle mehr zu essen und überhaupt waren sie wohlhabender.

Ich halte euch genauso für Idioten, wie ihr mich. Aller „Wohlstand“ inklusive des medizinischen Fortschritts hat die Menschheit der „sogenannten“ fossilen Energie zu verdanken, denn ohne Öl, Kohle und Gas säßen wir noch immer dort, wo unsere Urgroßeltern gesessen haben.

Das ist scheinbar das, was ihr gerne wieder wollt, denn eure Ersatzenergie, die ihr so anpreist, ist weder erneuerbar – das glauben nur Pseudowissenschaftler – noch geeignet für die vorhandenen Gesellschaften. Es sind durch die Bank Nischentechnologien, die dort zum Einsatz kommen können, wo Gas und Öl für die vielen vorhandenen Menschen nicht nutzbar sind.

Doch die sollen ja auch reduziert werden.

Mehr CO₂ ist das beste was diesem Planeten und damit aiuch uns , in den letzten 200 jahren passiert ist.

Noch mehr davon wäre wünschenswert, denn es macht den Planeten grüner, wodurch die mehr werdenden Menschen, mehr Nahrung erhalten. Die Tiere auch. Aber auch das wisst ihr besser.

Ihr merkt nicht einmal, dass ihr das Geschäft der Superreichen Sklavenhändler betreibt, womit ihr maßgeblich für die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Sklaven, mitverantwortlich seid.

@bonnie: „Mehr CO₂ ist das beste was diesem Planeten und damit aiuch uns , in den letzten 200 jahren passiert ist.“

Jau, is‘ klar, besonders die Meere freuen sich über großartige Spurengas:

https://umweltmission.de/wissen/korallensterben/

Männer kaufen solche Dinge um Frauen zu beeindrucken, es ist wie der Schwanz beim Hahn vom Pfau, ist für das eigene Überleben sogar schädlich, aber im Sinne der Fortpflanzung doch schon sehr nützlich. Da stehen die Weiber halt drau.

Ähnlich ist das mit dem Porsche, der zeigt, dass der Mann so viele Ressourcen hat, dass er sie sogar für so einen Quatsch verschwenden kann. Und das funktioniert besonders gut bei Frauen die generell für die Fortpflanzung gut geeignet sind, da sie hübsch sind, was eigentlich nur ein Marker für Gesundheit ist. Feministen und Alternative stehen da meist weniger drauf aber sie zeigen ja auch oft keine Marker für Gesundheit (sprich sind oft fett und/oder hässlich), weswegen deren Meinung dem fortpflanzungswilligen Mann ziemlich gleichgültig ist.

Frauen hingegen kaufen sich Quatsch weil sie anderen Frauen zeigen wollen, dass sie sich einen Hahn geschnappt haben, der besser ist als der von der Freundin. Dadurch steigen sie in der Frauenhierarchie auf.

Diese ganzen Mechanismen gelten übrigens vor allem für die Oberschicht, in der Mittel- und Unterschicht ist das etwas anders, da in dieser viele Frauen selbst arbeiten und Männer gar nicht so viel Geld haben um sich abzuheben. Da sind dann eher Bildung, Belesenheit und ein trainierter Körper die entsprechenden Statussymbole.

Und genau deswegen ist der Artikel auch wieder ein typischer Quatsch-Artikel da der Autor zum einen den Sinn des Kaufens solcher Überflüssigkeiten nicht versteht und zum anderen alle Menschen über einen Kamm schert. Das kommt davon, wenn man nicht versteht wie die Mechanismen funktionieren die in der Welt wirken und immer nur die äußeren Effekte betrachtet. Erinnert an einen Cargo-Kult.

So viel frauenfeindlichen und undifferenzierten Bullshit hätte ich hier nicht erwartet. In welcher Deiner Schubladen steckst Du? SUV-Fahrer, der seinen Mikropenis kompensieren will? Unfreiwillig im Zölibat lebender, der Frauen deswegen hasst? Auf jeden Fall passt Du super in die Schublade derer, die andere für das kritisieren, was sie selbst machen (alle über einen Kamm scheren).

Viel Selbstliebe lese ich aus Deinen Zeilen nicht heraus. Sonst würdest Du Schönheit nicht auf Äußerlichkeiten reduzieren. Tut mir leid für Dich. Dir entgeht was im Leben.

Dass Leute wie du das nicht verstehen und feministische Plattitüden rausfurzen, muss keinen wundern. Die Schublade in der du dich verkrochen hast ist auf jeden Fall ganz klar sichtbar

Eigentlich würde ich dir raten die Hassbrille abnehmen und meinen Text noch mal lesen und versuchen zu verstehen, aber ich gehe davon aus, dass du das nicht kannst, sonst hättest du das schon gemacht bevor du mit dem Quark geantwortet hättest.

Ich hab gar keine Hassbrille auf. Ich finde, auch Du hast Liebe verdient und ich wünsche sie dir von ganzem Herzen ❤️

Genau – die ganzen Duster-fahrenden Hausfrauen wollen doch nur protzen.

Mit einem Duster kann Frau heute nicht mehr punkten. Da stehen schon

die Porsche SUV vor den Gymnasien Schlange wenn Schulschluß ist.

Ach Schagawuhu mit Hirnfalte, das hat mir Deine Mutter beim letzten

Mal erzählt.

Ist nicht zu fassen!

Der Kommentar ist derart von Frauen-ja Menschenfeindlichkeit durchsetzt, das ich wirklich überrascht bin, in diesem Forum

so etwas zu lesen.

Sie scheinen sich in Ihrem Weltbild gut eingerichtet zu haben und sind insofern zu beneiden!

Ich hingegen finde diesen „Beitrag“ nur

ekelhaft!

Ich mag den Kommentar oben nicht aufdröseln, aber so völlig falsch liegt er nicht!

Lesetipps:

https://www.sueddeutsche.de/panorama/interview-ueber-untreue-eine-frage-von-kosten-und-nutzen-1.678985

https://www.cicero.de/kultur/verhaltensforscher-und-evolutionsbiologe-liebe-ist-eine-kosten-nutzen-analyse/57040

Einfach deprimierend.

Nachschlag:

https://www.focus.de/kultur/leben/im-prinzip-kriegt-jeder-eine-modernes-leben_id_2344760.html

https://www.welt.de/print-welt/article363961/Kuckuckskinder-gibt-es-in-allen-Kulturkreisen.html

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/gesellschaft-leben/einsame-spitze-76254

Sehr spannend! Aber ich verstehe natürlich Leute, die an der Stelle lieber kneifen. So lebt es sich eben leichter.

„Grammer: Am Kiosk sehen Sie, wie archaisch die Partnerwahl funktioniert: In Frauenmagazinen geht es nur um Schönheit, in Männermagazinen um schnelle Autos und Geld. So primitiv ist das.“

Wirklich? Und weil in den Tagesblättern und im TV überall die Alternativlosigkeit von Aufrüstung, NATO-Gefolgschaft, der Verwendung von Gendersternchen etc. propagiert wird, denken alle Menschen so?

Gehirnwäsche durch Werbung/Propaganda ist nun mal von zentraler Bedeutung für einen funktionierenden Kapitalismus. Ja, leider funktioniert das in großen Teilen. Sonst wären die Umstände ja nicht so wie sie gerade sind. Aber es sind doch nicht alle so. Ich kenne eigentlich viele Menschen, unterschiedlichen Alters, denen der ganze Tand völlig am A… vorbei geht, die mit wenig völlig zufrieden sind, sich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen und dafür dankbar sind.

Weder die Tagesschau noch die Zeitungen leben von den Lesern bzw Zuschauern. Die Frauen- und Männerzeitschriften aber schon bzw dienen der Platzierung zielgruppengerechter Werbung. Also indirekt von ihren Lesern. Die Tagesschau dient der Verbreitung der Volksaufklärung und Propaganda.

Wallenstein: „Sie scheinen sich in Ihrem Weltbild gut eingerichtet zu haben“

Na und Sie erst! Ist er auf Ihren moralischen Schlips getreten, dass Sie Gift und Galle spucken?

Ich erlaube mir mal, auf Inkonsistenzen in ihrer Gedankenkette hinzuweisen:

Da brauchen sie sich über Kritik nicht wundern. 😉

Je mehr sich Feministen über meine Beiträge aufregen um so sicherer zeigt, sich, dass ich einen Nerv getroffen habe. Das ist halt die toxische Dämlichkeit.

Ich trinke übrigens die Tränen von Feministen gerne zum Frühstück. 😀

Ach Schagawuhu mit Hirnfalte, nun sei doch nicht neidisch weil Deine

Mutter Dir die Plüschtiere weg genommen hat. Und Du hast ihn wirklich

in den Toaster gesteckt hat Deine Mutter erzählt.

Sehr löblich, der Herr Pfeffer und Salz. Der ausgelöste Shitsorm war erwartbar und zeigt mir, dass

die meisten Menschen nicht willens oder in der Lage sind, diese Grunddynamiken der menschlichen Gesellschaft zu sehen. Daher steht es auch ziemlich schlecht um die Chancen irgendwas zu Besseren zu wenden.

Denn genau wie mit dem Konsum ist es im Prinzip auch mit Krieg und Gewalt.

Da ja hier sicher gleich wieder eine Diskussion über den Klimawandel losgeht, erlaube ich mir, für einmal den Monotonen zu zitieren:

„Es gibt kein Klima“

Bei einer solchen Demonstration haarsträubener Fachferne und Inkompetenz – die nicht ausschliesslich dem Monotonen zueigen ist – sind Diskussionen so überflüssig, wie mancher Tand, mit dem sich der wohlstandsverwahrloste für drei Minuten einen Dopamin-Kick erkauft.

@Zebraherz: Die Diskussion hat doch bereits begonnen und die Klimawandelleugner-Sekte läuft schon wieder zur Hochform auf.

Menschen in Deutschland errechnen sich pro Kopf durchschnittliche private Konsumausgaben von rund 28.000 Euro

Das ist nicht meine Welt.

Die Idioten, die diesen Durchschnitt als Durchschnittsausgaben sehen, haben nicht alle Tassen im Schrank.

Wie kann man so bescheuert sein, die exorbitanten Konsumausgaben der verwaltenden/herrschenden Klasse Menschen den verwalteten/beherrschten in die Schuhe zu schieben?

So bescheuert ist man, wenn man dazugehört, das Problem nicht auf sich selbst beziehen möchte, und es so den anderen Menschen in die Schuhe schiebt.

28000 Euro geben wir zu dritt nicht mal als Ganzes im Jahr aus, geschweige denn für Konsumgüter.

Ausnahmsweise schließe ich mich da mal kalsarikannit an.

„Schon Karl Marx beschrieb das im 19. Jahrhundert: Ein kleines Haus macht zufrieden, solange die Nachbarhäuser ebenfalls klein sind. Wächst daneben jedoch ein Palast empor, schrumpft das eigene Heim zur Hütte. “

Sollte Marx das tatsächlich gedacht und geschrieben haben, war auch er ein Idiot, der zur verwaltenden, herrschenden Klasse gehörte.

Hallo Bonnie danke dir,

die 2333,33€ im Monat Netto hätte ich auch gerne zum guten Leben! Statt dessen erzählt man mir Andauernd was von Verzicht und wie gut das für’s Klima wäre.

Es soll den Durchsschnitt-Konsum von Luxusgütern darstellen. Wenn sich

eine Handvoll gutbetuchter Politikersympatianten sich im Monat die Rolex,

den Porsche Cayenne, das Speedboot und das Apartment in der Hamburger

Hafencity gönnen, müssen die kleinen „Sozialschmarotzer“, die jeden Tag

zum malochen krabbeln und hoffen, das die Bahrn fährt, den Schnitt mit mit

dem Kauf eines 2. T-Skirts bei Aldi, wieder nach unten ziehen.

n eigenes hüttchen ….

heutzutage in D….

ja… *grins* + tatsächlich dank!…..jetzt schleicht mir der nette kerl mit äußerungen zu „zufrieden wohnen in D -2025“ durchs hirn…..

Man muss nur die ersten zwei Worte lesen „Unser Wohlstand…“ – reicht.

Also nicht mein Wohlstand oder dein Wohlstand – Konkurrenz gibt es in diesem Bild nicht, denn hierzulande ist m e i n Wohlstand d e i n e Armut und umgekehrt. Stattdessen soll man sich in einem Kollektiv der Wohlständigen befinden.

Das ist erfunden ausgedacht und außerdem verlogen. Bloß weil irgendein Deutscher Milliardär ist, lebe ich nicht im Wohlstand, weil ich den selben Pass habe. Das ist affirmativ und verlogen, wenn mir die Wohlstandsprobleme des Milliardärs aufgehalst werden und ich dafür Verantwortung übernehmen soll, weil mich der Autor in den gleichen nationalen Topf schmeißt.

„…macht uns nicht glücklicher – aber er ruiniert den Planeten.“ Davon rede ich. Ein Wohlstand den ich gar nicht habe, der mir nur gemittelt von der Statistik zugeschrieben wird, der kann mich auch nicht glücklich machen. Aber da ich ihn angeblich habe, also gemittelt, weil ich zum gleichen nationalen Kollektiv gehöre wie ein Reicher, soll ich für die Ruinierung des Planeten verantwortlich sein. – Was für eine verlogene ideologische Scheiße!

Es gibt halt Regeln, die ändern sich nicht. Und diese heißt hier: Mitgefangen, mitgehangen.

Die Behauptung impliziert eine fixe Geld- und/oder Gütermenge, beides vermehrt sich aber permanent.

Nur eine Frage der Perspektive, aus der Sicht eines afghanischen Tagelöhners wirken wir alle vermutlich ausgesprochen wohlständig, sogar die jammernden Stützempfänger.

Du bist sicher, dass du gar keinen Wohlstand hast? Kein klitzekleines bisschen? Ich meine Leute wie dich und mich gibt es halt sehr viele, das summiert sich, Milliardäre gibt es aber extrem wenige.

@Krim – ja, ärgert mich auch, dieser alte Hut davon, dass natürlich die letzten abhängigen Glieder in der Kette schuld sind, die gar nicht die Wahl haben, nicht zu konsumieren, weil sie alles kaufen MÜSSEN.

Auch das wirkt stabilisierend, dass jeder fein um sich selber kreist – wie immer – und sich einbildet, alles ginge kaputt, weil er einen Schlüsselanhänger und zwei Würfel gekauft hat.

++++

Für den Autor scheint aller Konsum jenseits der Befriedigung von Grundbedürfnissen irgendwas mit Prestige zu tun zu haben. Scheint eine Art Projektion zu sein. Dass man sich in einer kapitalistischen Verwertungsgesellschaft ein schönes Haus baut, um im Alter abgesicherter zu sein, kommt dem Autor wohl nicht in den Sinn. Demnächst kaufe ich mir sogar einen Minitraktor um meinen halben Hektar besser bewirtschaftet zu können. Man wird nicht jünger. Möchte auch auf keinen Fall in einem staatlichen Altenheim als dauersedierter Inkontinenzler enden. Es gibt also durchaus andere Gründe für Konsum als Prestige.

Zur Besteuerung von Luft um das Klima zu retten, möchte ich nur folgendes sagen. Solange die Superreichen nicht enteignet sind, empfinde ich solche Einlassungen als reine Heuchelei. Ähnlich den Grünen, die von Klima schwadronieren, aber kein Problem mit dem Krieg in der Ukraine haben.

Kauftip für Traktor: Lovol 354m mit Frontlader. Die kleinen Scheißdinger von Kubota

e.c. kippen zu schnell um. Diesen Luxus habe ich mit vor 5 Jahren gegönnt. Alleine

mit dem Feuerholz schleppen hat sich der Trecker schon fast bezahlt gemacht.

Nur reden kann ich mit ihm nicht, kann kein Chinesisch.

Danke. Ich dendierte bisher zu einem indischen Solis-Traktor. Solide und günstig heißt es. Händler in 15 km Reichweite. Ist auch wichtig.

Solis ist auch o.k., aber nur die etwas größeren mit 1,5m Spurweite.

Händler sind zugebener Maßen bei Lovol etwas problematisch. Aber

Teile bekommt man gut und die Traktoren haben wenig Elektronik

und sind einfach zu reparieren.

Irgendwann kommt einer auf die Idee, der Mensch ist unnütz, hatten wir irgendwann das nicht schon mal?

Sortieren wir das erstmal ein bisschen:

Immerhin der Versuch einer Definition, leider kommt dabei nichts so wirklich heraus, auf das man aufbauen könnte. Testen wir es an Alltagsgegenständen, z.B. einem Klobecken, selbiges verbraucht viele Ressourcen (muss z.B. bei über 1200°C gebrannt werden), schadet also zweifelsohne der Umwelt (mind. was CO2 angeht) und was bietet es? Eigentlich nur Bequemlichkeit, kackt doch mindestens die Hälfte der Welt einfach in ein Loch im Boden, es ginge also auch anders…

Konsequenterweise versucht Herr Zell nach diesem eher fehlgeschlagenen Auftakt gar nicht erst, „Grundbedürfnisse“ zu definieren (oder habe ich das überlesen?), er geht wohl davon aus, dass alles was nicht unnütz ist, irgendwie selbige befriedigt. Da aber (je nach Persepktive) so gut wie alles „unnütz“ ist, bleibt da m.E. nicht viel übrig… genau genommen so wenig, dass vermutlich niemand von uns damit zufrieden wäre.

Dabei gibt es „unnütze Produkte“ tatsächlich: Schrott ab Werk zum Beispiel, Sachen die schon nicht funktionieren, wenn man sie gerade gekauft hat, schlecht designed, schlechte Materialen, keine Haltbarkeit, um die halbe Welt transportiert, um umgehend im Mülleimer zu landen. Dagegen könnte man minimalinvasiv was machen (ständige Tests z.B. um Transparenz für die Käufer herzustellen), aber die Maßnahmen würden in eine ganz andere Richtung zielen, als Konsumeinschränkung, die ich nicht für umsetzbar halte.

(ständige Tests z.B. um Transparenz für die Käufer herzustellen)

Das ist nicht, was die Wirtschaft will.

Ich erinnere mich an eine Computerzeitschrift, „PC Professional“, die genau das getan hat. Tolle Zeitung.

Obwohl sie Gewinn machte, wurde sie vom Verlag eingestellt.

Die haben tatsächlich verbrauchernahe Tests und Dauertests durchgeführt. Doch was dabei herauskam, war politisch nicht gewollt und wurde so (un)wirtschaftlich in die Tonne getreten.

Da kann ich nur dem Monotonen recht geben: Kapitalisten sind Arschlöcher. Uneinsichtig, dumm und arrogant. Ihr System ist nicht reformierbar,

Das wirklich Unnütze sitzt bei uns in den Parlamenten. Korrupte Blindgänger,

die uns das Leben schwer machen. Ein Auto könnte 40 Jahre und länger halten.

Für die Politiker ist es aber schon nach 7 Jahren schrott und sie gaben dann

sogar Abwrakprämien, um ihre Freunde in den Vorständen und die Aktionäre

der Hersteller glücklich zu machen.

Die Wirtschaft kann das auch nicht organisieren (sowas muss auch juristisch abgesichert werden) oder bezahlen (schon gar nicht als kostenlosen Service anbieten und nur das macht Sinn), das ist eine absolut sinnvolle Aufgabe für (zumindest halb)staatliches Handeln.

Ja, manchmal sterben auch gute Produkte, ich sehe da nicht unbedingt immer eine Verschwörung dahinter. Oft sind es einfach dümmliche Managemententscheidungen („wir müssen uns mehr aufs Kerngeschäft konzentrieren“ etc.)

„Kapitalisten“ (ich schätze du meinst Unternehmer) sind auch nur Menschen, wenn du da solches Potential siehst, mach doch eine neue „PC Professionell“.., und da sind wir genau beim Problem (was auch der Monotone nicht kapiert): für sowas braucht man richtig Power, Wissen, Motivation, Durchsetzungsfähigkeiten usw. die „bösen Kapitalisten“ schaffen neue Dinge und ruinieren sie manchmal eben auch, manchmal aus Dummheit, manchmal aus Gier, manchmal aus Unachtsamkeit, aber zuerstmal erschaffen sie sie.

Eine kapitalistische Wirtschaft („Kapitalismus“ ist so ein abstraktes, dämlich nichtssagendes Wieselwort, ich mag es nicht) ist von sich aus ständig in Bewegung, du kannst die Rahmenbedingungen vorgeben und anpassen (wenn du willensstarke Politiker oder eine direkte Demokratie hast) oder du kannst eine Revolution machen und eine Planwirtschaft aufziehen (die dann halt scheitern wird, wie bisher immer), aber du kannst nicht „den Kapitalismus“ reformieren, ebensowenig, wie du eine Portion Spaghetti in eine sinnvolle Form bringen oder an die Wand nageln kannst…

„Die Wirtschaft kann das auch nicht organisieren (sowas muss auch juristisch abgesichert werden) oder bezahlen (schon gar nicht als kostenlosen Service anbieten und nur das macht Sinn), das ist eine absolut sinnvolle Aufgabe für (zumindest halb)staatliches Handeln.“

Natürlich kann die Wirtschaft das organisieren. Besagte Zeitung hatte es für digitale Technik erfolgreich getan und damit Geld verdient.

Aber das Aufdecken von Schwindel und Schrott ist eben nicht im Sinne der Herrschenden, Kapitaleigner.

Darum gibt es das auch nicht, durch Steuergelder finanziert.

Wenn ich Kapitalisten schreibe, meine ich Kapitalisten, wenn ich Unternehmer meine, schreibe ich Unternehmer.

Ich halte es für eine recht eingeschränkte Sicht, wenn man sich nur zwei Organisationsformen für den Wirtschaft und Handel vorstellen kann (Kapitalismus und Planwirtschaft).

Und auch direkte Demokratie ist nur ein Werkzeug, um Minderheiten zu unterdrücken. Das System unterscheidet sich von einer Diktatur lediglich in den Begründungen für die Unterdrückung andersdenkender.

Allenfalls für Nischen. Wirtschaft krankt bei dem Thema an zwei grundsätzlichen Problemen:

1) sie ist gewinnorientiert, also käuflich (bei Tests ein großes Glaubwürdigkeitsproblem)

2) der Geschädigte kann sie verklagen, was die Sache teuer und riskant macht

Quatsch, natürlich ist es in deren Sinne, nämlich in dem der Konkurrenten. Du kannst genauso eine Zeitung machen, oder einen Blog oder Vlog, dazu muss man kein großer „Kapitaleigner“ sein, man braucht auch nicht das Produktiveigentum oder ähnlichen Blödsinn.

Ich glaube nicht, dass es allein daran liegt, das Bewusstsein dafür fehlt einfach. Im Lebensmittelbereich wurde über die Jahrzehnte ja immer mehr Transparenz umgesetzt, das geht also sehr wohl.

Und der Unterschied ist genau welcher?

Dann skizzier bitte deine Version.

*seufz*

Dann skizzier bitte deine Version.

Menschen die zusammenleben, müssen sich auf eine gemeinsame Basis einigen, auf Gesetze, Moral, Grenzen, Aufgabenteilung usw. der beste Weg dafür ist m.E. ein Mehrheitsentscheid. Aber ich bin sehr gespannt, auf deine Utopie…

Und der Unterschied ist genau welcher?

Unternehmer unternehmen etwas.

Dazu müssen sie nicht zwingend Kapitalisten sein, sie wollen es eventuell werden, wenn ihr Unternehmen Geld bringt, sie die aufgenommenen Schulden abgezahlt haben etc. Kapitalisten brauchen nichts zu unternehmen (können sie aber,)

Kapitalisten lassen Unternehmen, investieren oder kassieren einfach nur Renditen.

ich war mehrmals Unternehmer in meinem Leben. Da ich aber kein Kapitalist werden wollte, habe ich meine Unternehmungen sofort beendet, wenn ich genug Geld für wenigstens 2 Jahre Leben hatte (plus neuem Startkapital für nächste Untenehmen)

Meine Unternehmungen haben meine früheren Angestellten dann weiterbetrieben, denn die habe ich vom ersten Lohn an zu Teilhabern gemacht.

„Menschen die zusammenleben, müssen sich auf eine gemeinsame Basis einigen, auf Gesetze, Moral, Grenzen, Aufgabenteilung usw. der beste Weg dafür ist m.E. ein Mehrheitsentscheid.“

Das sehe ich anders, ich muss mich mit überhaupt niemandem einigen.

Und Mehrheitsentscheiden muss ich mich als freier Mensch auch nicht unterordnen.

Ich empfehle dir dich ein wenig mit der Geschichte des Menschen zu beschäftigen. Fängst du vor 5000 Jahren an, dabei wirst du feststellen, dass die Menschen keine Gesetze benötigten, keine Staaten benötigten, sondern die meiste Zeit ihrer Existenz gut ohne Sklavenhalter lebten. Das sind die sogenannten barbarischen Zeiten, da ging es den Menschen besser als in den sogenannten zivilisierten Zeiten.

Da wir gerade wieder in einer Zwischenzeit leben, also in einer sogenannten zivilisierten Zeit, geht es uns nicht so gut.

Aber das geht vorbei.

Ich brauche mir keine Utopien auszudenken. Mit wem sollte ich denn wohl umsetzen? Mit der vor CO₂ zitternden Mehrheit?

Wohin sollten wir gehen?

Wo doch die Welt zu einem digital überwachten Panoptikum geworden ist.

Es gibt keine Nischen mehr, in der Utopien, die den Herrschenden nicht in den Kram passen, umsetzt werden könnten. Die Welt ist aufgeteilt.

Erst nach der nächsten weltweiten Katastrophe (womit ich ganz sicher nicht den Klimawandel meine) wird es einen Neustart geben.

Und dafür braucht man keine Pläne machen, denn die funktionieren meisten sowieso nicht.

Was nicht heißt, dass man sich keine Gedanken darüber machen sollte.

Sich Gedanken über Mehrheitsentscheidungen zu machen, kommt den Sklavenhaltern natürlich entgegen. Am besten ist es, die Sklaven sind zufrieden und verwalten sich selbst, dann kann die Sklaverei noch lange weitergehen.

Würden die Sklaven aufhören, sich selbst zu verwalten, und sich weigern, weiter für die Herren zu arbeiten und zu schießen, wäre es für alle bald vorbei und eine neue Generation von Menschen hätte Platz für einen Neustart, ohne uns und ohne die herrschenden Psychopathen.

Aber ihr hängt alle so an eurem Leben, dass ihr euch lieber selbst verwaltet, oder davon träumt, und so auch die nächste Generation in der Sklaverei abgeliefert werden kann.

Wirklich seltsame ideologische Probleme hast du, was ist daran verwerflich, Geld zu investieren?

DU nicht, weil du ganz offensichtlich die moralischen Vorstellungen typischer Westler verinnerlicht hast und ganz von selbst so handelst, wie die Minimalanforderungen verlangen. Wäre es nicht so, säßest du im Knast.

Glaubst du zumindest, oder auf welche Forschung beziehst du dich? Wir wissen ja nichtmal genau was vor 2 oder 3tausend Jahren genau war. Jede Menschengruppe bildet nach innen soziale Normen aus, weil sie anderenfalls zerfällt und die Mitglieder allein i.d.R. nicht überleben konnten. Sklaverei ist übrigens eine historische Konstante und kam wahrscheinlich bei nahezu allen komplexeren Gesellschaften vor.

Das fürchte ich auch und dann wirst du dein blaues Wunder erleben und wahrscheinlich ziemlich hart auf den Boden der Realität aufknallen… ich bin immer wieder fasziniert, wie man solche Glaubenssätze anhäufen kann, wie du sie hast.

Meine Herren:

Ja, so wird es sein. Haltloses Geschimpfe… über Utopien nachzudenken, lehnst du aber ab. Du sollst übrigens nicht über Utopien nachdenken, um sie sofort umzusetzen, sondern um zu erkennen, dass es alles andere als einfach ist, eine zu entwerfen!

Man kann nicht dummdreist über alles herummeckern, wenn man gar nicht weiß, wie eine Alternative konkret aussehen soll! Was machst du, wenn es gar keine gibt? Sich jede ausgedachte Utopie als nicht umsetzbar erweist oder scheitert (wie der Kommunismus)?

Tut mir echt leid, aber ich kann das wirklich nicht ernst nehmen…

In Spanien gibt es eine große Kette namens ale-hop, die fast ausschließlich unnützen Tand verkauft. Leider bieten sie einen ungenügenden Service. Sie sollten vor ihren Läden Mülleimer aufstellen, damit die Kunden ihre Käufe gleich entsorgen können und nicht erst nach Hause schleppen müssen, bevor sie sie endgültig wegwerfen.

Jetzt im Ernst:

Leider macht der Autor keine Vorschläge, wie man die Produktion von Überfluss konkret begrenzt. Mit Recht merkt er an, dass die Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Luxusgütern subjektiv ist.

Wer CO2-Steuern begrüßt, ist allerdings auf die Mär vom menschengemachten Klimawandel hereingefallen und belastet im Endergebnis wieder nur die ärmeren Menschen im Westen.

In Deutschland heißen diese Läden „TEDI“ ein Euro Läden!

Action, KiK, Woolworth, teilweise auch Aldi, Lidl, Penny, Netto, Edeka, wo es so Ramschregale gibt.

Viel kurzlebige, unpraktische oft nach Lösungsmittel stinkende Ware.

Man gibt den Konsumenten halt über die Masse und den günstigen Preis das Gefühl, sie könnten sich auch etwas „leisten“.

@Helmut Jutzi: „Wer CO2-Steuern begrüßt, ist allerdings auf die Mär vom menschengemachten Klimawandel hereingefallen…“

Über den Sinn und Unsinn der CO2-Steuer lässt sich trefflich streiten und es gibt keinen Zweifel, dass diese alles andere als das Gelbe vom Ei ist und unsinnigerweise arme Menschen belastet.

Aber wenn Sie etwas von der „Mär vom menschengemachten Klimawandel“ faseln, weiß man, was das Stündlein geschlagen hat!

Irgendwann kommt es hoffentlich auch bei Ihnen auch einmal an, dass der

Mensch nur ein kleiner Furz auf diesem Planeten ist, der zwar die Umwelt

zerstört, aber für eine Änderung des Klimas müßte er tatsächlich schon alle

Atombomben unserer Kriegsschwachmaten zünden. Die sind nun überhaupt

wirklich völlig unnütz, um wieder zum Thema zu kommen.

@Träumer: „…aber für eine Änderung des Klimas müßte er tatsächlich schon alle

Atombomben unserer Kriegsschwachmaten zünden.“

Nee, braucht er nicht, aber ein flächendeckender Atomkrieg mit einem nuklearen Winter als Folge wäre dann das ganz schnelle Ende.

Und dass auch ohne eine solche Apokalypse das Militär eine der größten Drecksschleudern inkl. CO2-Emissionen ist, braucht mir niemand zu erzählen. Bin schließlich weder Mitglied noch Anhänger einer Dreckspartei wie den Olivgrünen.

Das mal als interessante Ergänzung hierzu: https://www.nachdenkseiten.de/?p=140904

Helmut Jutzi: „Leider macht der Autor keine Vorschläge, wie man die Produktion von Überfluss konkret begrenzt.“

Es fehlt halt eine Autorität, die sagt wo es lang geht. So entscheiden halt weiterhin die Profit-Interessen der Milliardäre wohin die Reise geht. Und die Ausbeutung von Mensch und Natur geht weiter.

Dass die Konsumenten über die Produktion entscheiden und dafür verantwortlich sind, ist eine Interessen-gesteuerte Mär der Kapitalisten und ihrer liberalen Arschkriecher.

Richtisch es gibt lkeinen menschengemachten Klimawandel und CO2 hat damit sowieso nichts zu tun.

Das weiß ich seit 1992 seitdem ich rausgefunden hatte wie man von D1 auf D2 oder D3 kommt.

Im Genteil, sorrgt CO2 für das Nachwachsen der Rohstoffe, die dringend gebraucht werden

Wer ein Gewächshaus sein Eigen nennt, weiß das sicher auch…. 😉

@Motonomer: Dass Pflanzen auch nur bis zu einer gewissen Grenze CO2 aufnehmen können, dürfte Dir trotz Deiner irrsinnigen Ansichten zum Thema Klima bekannt sein. Dasselbe gilt übrigens auch für O2 beim Menschen, weshalb die Zufuhr reinen Sauerstoffs nur bei medizinischen Notfällen in Frage kommt.

Und wie „gut“ ein hoher CO2-Gehalt für die Meeresfauna ist, ist Dir vielleicht auch bekannt:

https://www.geomar.de/entdecken/ozean-und-klima/ozeanversauerung

Den Autor habe ich so verstanden, dass er für eine Ökodiktatur plädiert.

Immerhin ist er 1952 geboren und möglicherweise im Geiste der sog. 68er sozialisiert worden. Deren Wirken, insbesonders in der mittlerweile olivgrünen Partei, haben in den letzten Jahrzehnten immerhin dazu geführt, dass sich ein grosser Teil der hiesigen Bevölkerung finanziell auf einer rauschenden Schlittenfahrt ins Tal der Armut und Not befindet. Wenn gerade mit Ach und Krach die Grundbedürfnisse, selbst dort mit Abstrichen, befriedigt werden können, ist kaum noch Spielraum für sinnfreien Konsum. Bei solchen Beiträgen frage ich mich immer, in was für ach so frugalen Lebensumständen der Autor vegetiert (Sarkasmus) und in welchem Tal der Ahnungslosen er haust. Zumindest was die 68er spiessbürgerliche Narrenschar u. a. betrifft sind die gewollten (oder ungewollten) Ziele bald erreicht. PS: In Tansania und Botswana sind die Heiz- und Wohnkosten weit geringer als hierzulande, selbst wenn das länderspezifische Durchschnittseinkommen zugrunde gelegt wird.

Das heißt nur die Reichen (also die größten Verschwender) können weiter verschwenden.

Nicht ganz – in der Regel sind es diese Leute, die durch solcherlei Handel auch noch reicher werden.

Ah ja klar, der Vorschlag über den Preis zu regulieren führt natürlich auch dazu, dass die Schere noch weiter aufgeht. Die Verschwendung wird dadurch nicht weniger, wahrscheinlich sogar mehr. Die Fähigkeit sich Verschwendung leisten zu können wird zum Privileg und wird dadurch im gewissen Sinne gefördert. Denn es gilt ja dann auch umgekehrt. Je mehr ich verschwende, desto besser stehe ich in der Gesellschaft. Also verschwende ich koste es was es wolle – und wenn ich dafür mein letztes Hemd hergeben muss. Solche Leute gibts ja auch genug.

Ich habe irgendwo mal gelesen, bei den Azteken galten schlechte, vergammelte Zähne als Statussymbol. Zahnmedizin hatten sie sogut wie keine. Wenn jemand schlechte Zähne hatte, konnte man darauf schließen, dass sich derjenige oft Süßigkeiten genießt. Süßigkeiten waren teuer und ein Privileg der Reichen. Schlechte Zähne zu haben, bedeutete – ich kann es mir leisten. Wer also lächelte und die Zähne schwarz waren – hieß es, sieh an der ist reich!

Kurioserweise führte es dazu, dass es dort zur Mode geworden ist, sich Zähne – wenn sie denn gesund waren, schwarz anzumalen um wenigstens so auszusehen wie die Reichen.

Nein die verdienen auch noch daran, das ist ja der Clou.

Kapitalismus halt.

Ich empfinde den Ansatz, Konsum und Umweltverschmutzung als Gegensätzlichkeiten zu behandeln, sehr ungünstig, er ist zwar plausibel und naheliegend, führt aber zu nichts Gutem (ganz ähnlich „Wirtschaftswachstum vs. Umwelt“).

Beides sind unterschiedliche Domänen, sie zu verquicken, führt zu Widersprüchen, würde beim Versuch, sie politisch umzusetzen zu einem bürokratischen Monster und jeder Menge Widerstand führen. Es ist viel sinnvoller, die Domänen separat voneinander zu optimieren, also z.B.

Domäne Konsum: Verbraucherrechte stärken, Reparaturfähigkeit belohnen (z.B. mit einen Nachhaltigkeitslabel etc.), regelmäßige Tests (ähnlich Stiftung Warentest), deren Ergebnisse allen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, Normierung, (realistische) Vorschriften in den Randbedingungen (etwa Lautstärke, Verbrauch usw.)

Domäne Umweltschutz: Infrastrukturoptimierung, umweltfreundlicher Transport, Investitionen in z.B. Filtertechnikforschung, Verbot von Schadstoffeintrag usw. m.E. sind wir da in Deutschland bereits sehr weit, ich kann mich an die stinkigen 70iger und 80iger erinnern (zumindest im Osten), verglichen damit, leben wir heute in einem Biotop. Aber sicher ist da auch noch viel Potential.

Reguliert sollte das (direkt)demokratisch werden (Politiker sind zu korrumpierbar oder zu ideologisch, schöpfen Möglichkeiten also nicht aus oder übertreiben es). Die Domänen beeinflussen sich gegenseitig, schon darüber, was akzeptiert, erlaubt und bezahlbar ist.

Ein Problem welches dadurch natürlich nicht gelöst wird, ist das globale (wofür Herr Zell aber auch nichts so richtig anbietet, ich vermute es liefe bei ihm auf weltweite Zwangsmaßnahmen durch ein undemokratisches internationales Gremium hinaus, oder wo sehen Sie den Hebel, Herr Zell?)

Man kann all diese Dinge nur national machen, weil man nur dort Gestaltungsspielraum hat. Sehr viel langsamer (wenn überhaupt) und wahrscheinlich unbefriedigender, würde es sich in internationen Abkommen entwickeln, das können wir seit Jahrzehnten beobachten. Funktioniert es national, wird es aber ohnehin international früher oder später kopiert.

Versteht ihr, wie ich das meine?

Unnütze Dinge, was sind das für Dinge eigentlich? In meinen Leben habe ich weit mehr als 10 Teleskope gekauft. Rückblickend möchte ich keinen Kauf als unnütz betrachten. Für mich gehörten Teleskope zum Leben und waren nicht unnütz. Vor einigen Jahren bin ich auf EAA (elektronisch assistierte Astronomie) umgestiegen. Kostete etwas aber ich kann, da ich kein Auto mehr besitze vom Innenstadtbalkon fast genauso viel sehen wie zuvor mit einem 10 Zoll Teleskop in den bayerischen Alpen. Andere Hobbyastronomen kaufen sich einen Zugang zu einer Remontsternwarte in Spanien, Namibia oder Chile. Übers Netz möglich damit auch aus Deutschland den Südsternhimmel zu betrachten und zu fotografieren. Kostet etwas aber für die Nutzer bestimmt nicht unnütz.

Andere Menschen haben andere Interessen und andere Bedürfnisse. Unnütz ist meiner Meinung nach etwas was man kauft und nicht nutzt.

Es geht um die Sachen die der Autor des Artikels als unnütz betrachtet. Er hält sich für die Autorität zu beurteilen was wert und unwert ist…. typisch Deutsch würde ich sagen.

++

Genau das..

So als Hobbyastronom, was hältst du von dem Theater um 3I/Atlas (konntest du den auch einfangen, jetzt ist er ja versteckt?) Ich habe Mühe mir da ein eigenes Bild zu machen, weil die Meinungen schon wieder so auseinander gehen.

„von dem Theater um 3I/Atlas“

Das ist für Esos und Geschäftemacher einfach der „neue Maya-Kalender“!

Bist du auch Hobbyastronom oder hast du nur eine starke Meinung?

@overton-Redaktion:

Macht doch mal einen Artikel über das Thema, ich fände das spannend und lerne gerne über den Meinungsaustausch (viel bequemer als alle Fakten selbst zusammen zu suchen 🙂 ).

Ich kenne auch nur dass was in den Medien diskutiert wird. Die Meinungen gehen nach wie vor auseinander. Um den bisher zu fotografieren hätte man eine Sternwarte in Chile mieten müssen. Vielleicht ist es von hier im Spätherbst möglich. Ist von der Helligkeitsentwicklung und dem Wetter abhängig.

Ok, Danke. Trifft die Aussage nur auf Deutschland zu oder gilt das generell für das Instrumentarium von Hobbyastronomen? Ich meine ich hatte einige Male gelesen, dass es auch Amateuraufnahmen gab (natürlich grobpixelig bzw. verwaschen), die könnte man dann ja als Fake abhaken.

Weißt du was über die Mars-Sonden, die den eigentlich aufnehmen sollten (NASA, eine chinesische und die aus Dubai, glaube ich), m.W. hat nur der Mars-Rover Bilder veröffentlicht (was lächerlich ist) und die ESA (Bilder die nicht viel taugen, während angebliche multispektral-Aufnahmen usw. alle gesperrt sind).

Wenn du das nicht weißt, ist nicht schlimm, aber du steckst in so Themen wahrscheinlich viel tiefer drin, als ich, ich bekommen immer nur die VTler-Seite mit, die man mit gehörig Abstand geniessen sollte 🙂

„Unnützer Konsum“ anhand einer Statistik, die nicht inflationsbereinigt auch Kleidung, Lebensmittel usw. enthält?

Da kann man die behauptete Logik des Autors genausogut umdrehen: Die Leute geben mehr für notwendigen Konsum aus und haben weniger für unnützen Konsum übrig. Sie werden unzufrieden, ergo: Weniger unnützer Konsum macht unglücklich.

Bei der Uhr war ich dann raus. China-Plastik soll besser sein als handgefertigte Mechanik, die man zu 100% einschmelzen und was neues draus machen kann … weil die Mechanik zu teuer verkauft wird? Also wenn es eine Ressource auf dieser Welt gibt, die wirklich physikalisch unbegrenzt ist, dann sind es wohl die Zahlen auf Papier (oder in Datenbanken), die wir Geld nennen.

Am Ende nur ein ideologisch verbrämter Neid-Artikel. Langweilig.

Ja, es gibt sie, die Überraschungsei-Ökonomie. Kinder wollen die Überraschungseier, wegen der Gimmicks darin, nicht wegen der Schokolade. Süßkram bekommen sie zuhauf. Der Plunder darin stimuliert kurz das Glückszentrum und dann wandert es in die Mülltonne. In diesem Sinne ist es unnützer Müll, der produziert wird, wie so vieles.

Worauf der Autor nicht eingeht, ist, was uns längerfristig glücklich macht jenseits der materiellen Bedürfnisse.

Und da zählt für mich auch die Freude, etwas schönes miteinander zu erleben. Eine Gesellschaft, die Wert auf Respekt und Achtung legt, in der man sich sicher fühlen kann, nicht hintergangen zu werden, usw.

Was mich richtig abturnt, sind Gängelungen jeglicher Art, wie z.B. der Autor vorschlägt. Das Einreden von schlechtem Gewissen, dass man die Welt zerstört, dass es schon doof ist, als Deutscher geboren worden zu sein, und dann noch als Mann, dass man von den Staatsmedien belogen wird usw.

Das alles trübt meine Zufriedenheit maßgeblich.

Wer im Materiellen sein Glück sucht, ist eh verloren.

Gell, Herr Zell, mit im Ruhestand anwachsender Langeweile ist das so eine Sache mit dem die Zeit tot schlagen?

Ein Dipl.Ing nebst VWL-Dottore, der sich auch noch in Afrika länger herungetrieben zu haben scheint klärt über den Unsinn des ‚Kapitalismus‘ auf. Zugegeben, es ist schon ein Riesenproblem, was da vor Patagonien oder nahe der Falklandsinseln bis hin zur Antarktis alles so abzugehen hat. Ja was denn, um Gottes Willen? Man bedenke allein die ganzen Kreuzfahrer-Kähne wohl beladen mutmaßlich mit Grundsicherungs- und Rentenbeziehern inkl. Rolex-Behang, allein deren Gewicht verantwortlich für den Untergang der Titanics, den Meeresspiegel endgültig global über den peak hievend. Den überlasteten Sozialstaat nicht zu vergessen.

Wenn wir schon soweit sind – nein, ich habe ihren Schmonzes nicht zu Ende lesen können, mein bittere Zähren Vergießen stand dagegen – es ist gewiß kein Zufall, dass ihnen die nachweislich unnützigsten ‚Klunker‘ – derzeit besonders en vogue – einfach nicht einfallen wollten, zufällig ausgerechnet die mit dem allergrößten CO2-Beitrag weltweit ever auch noch. Muß sie jetzt doch hoffentlich nicht darüber aufklären, wen oder was ich mit diesen BIP, reichlich Sondervermögen, wenn nicht allseits Existenz fressenden geilen ‚Tierchen‘ ich so meinen könnte, oder?

Leider sind die Menschen, oder zumindest die Kulturen, die momentan das Sagen auf diesem Planten haben, in Bezug auf einen sinnvollen Umgang mit den Lebensgrundlagen (also die gesamte Umwelt), bar jeglicher Vernunft.

Insofern wäre „mehr Ökodiktatur wagen“ sogar dringend angezeigt ‒ nur entbehren sie auch bei einem solchen Projekt mit Sicherheit der besagten Vernunft.

So bleibt uns allen nur, die kumulierenden Mengen Mikroplastik im Hirn zu geniessen.. und darauf zu hoffen, dass diese schnell zur Demenz führen, dann wird es leichter (der Übergang ist allerdings schwierig).

Wer hat denn „das Sagen“? Ich vermag da niemand eindeutig zu identifizieren, schauen wir mal auf die Flüsse:

https://www.quarks.de/umwelt/muell/fluesse-die-dreckigsten-gewaesser-der-welt/

Da ist zumindest kein europäischer oder nordamerikanischer dabei…? Also hat die Kultur „der Westen“ offenbar nicht „das Sagen“?

Allerdings ist das von 2018, ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest in China mittlerweile anders aussieht, die sind ja ziemlich fix.

Na ja, ich sage mal, die Sentinelesen sind es jedenfalls nicht.

Dass „Scheinregen“ allerdings gerne Scheinargumente für Scheindiskussionen hervorkramt, überrascht mich jetzt nicht.

Übrigens stammt der Pestizid-Cocktail in den Flüssen in vielen der sogenannten „Entwicklungsländern“ hauptsächlich von uns, auch das Plastik haben nicht die Mossi erfunden..

https://www.publiceye.ch/de/themen/pestizide/massive-zunahme-der-exporte-aus-der-eu

Das ist richtig, vertrittst du also die Meinung, wir sollten denen nichts mehr von uns verkaufen und sie unsere Patente und Technik nicht nutzen lassen (angenommen wir könnten das verhindern, was m.E. nicht der Fall ist)?

Ich meine ja nur, wo du doch so ein richtungsweisend klares gut-böse-Weltbild zu haben scheinst, ich bin nur neugierig…

Ich sehe in den westlichen Ländern, zumindest Europa, eine sehr starke Umweltbewegung und ein starkes Umweltbewusstsein, bis hin zu suizidalen Tendenzen (Verbrennungsmotorverbot, Kernkraftausstieg etc. pp.) außerdem eine erhebliche Verbesserung der Umweltsituation, im Vergleich zu den 80igern. Stimmst du mir zu oder nicht? Wo siehst du Verbesserungsbedarf?

Angesichts der vorliegenden Zahlen zur gesundheitsgefährdenden weltweiten Unter- und Mangelernährung [https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS] meine unmassgebliche Zusammenfassung fast aller gegenwärtig wichtigen Debatten.

Zur Rettung der Welt weiterhin uneingeschränkt erlaubt:

Armeen zu unterhalten und in Kriege zu führen, damit der pöse Puttin und die Bedrohung aus dem Osten nicht wieder unsere Demokratie beseitigen kann, wie schon 1949 in Teilen unserer wunderbaren Teutschen Lande.

Ist das nicht schön?

Auch ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ist das jetzt ein Plagiat, auch wenn gar niemand weiß wer den Socherer „kre-iert“ hat?

Wer sonst keine Sorgen hat, darf sich einfach welche machen. Hurrah! Geht doch!

Und wer hat Schuld? Die „68er“ natürlich. Die aktuell Alten sind immer Schuld. Denjenigen, die schon tot sind, darf man nur Gutes nachreden und alle unter n Jahren hatten noch gar keine eigene Möglichkeit, so richtig große Böcke zu schießen. Schafft man nämlich nur auf Gundlage einer anständigen akademischen Ausbildung.

Finde ich schwer unfair gegenüber unserer Jugend. Wem gehört die eigentlich? Wer ist politisch dafür verantwortlich, dass es so wenige geworden sind, dass man Junge importieren muss?

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist ein gewisser Herr Gott verantwortlich, der bei seiner Schöpfungstat dazu aufgerufen hat, sich die Erde untertan zu machen. Mit einer GöttIN wäre das sicher nicht passiert.

trotz Nachhaltigkeit Gesetze, wird sehr viel Schrott produziert den kein Mensch braucht und spätestens nach dem ersten Kauf entsorgt wird und landet auf der Kippe…

AchGotterle, die Overton-Blase schäumt und bläst.

Dieser ganze Konsum von meistens völlig überflüssigen Dingen und selbstverständlich absolut umweltschädlichem Mist hängt meines Erachtens mit der spirituellen(!!!) (nicht konfessionell-religiösen) Leere zusammen, in die das kapitalistische Gesellschafts-und Wirtschaftssystem die Menschen hinein manipuliert hat. Und diese Leere wird mit Surrogaten gefüllt, die letztlich alles vergiften, Geist, Körper und Mitwelt.

Die Auswirkungen kann man auch hier beobachten.

Herr Zell hat die ’68-er offenbar nicht wahrgenommen. Die hatten einen ganz klaren Begriff dafür: Konsumterror. Denn so unnütz das Zeug auch sein mag, es hat doch die Zentralfunktion des Kapitalismus erfüllt, nämlich Profit zu generieren. Das Dasein in einem Hamsterrad, in dem man durch seine Arbeit und seinen Konsum als Rädchen in der Profitproduktion, das wollten sie nicht. Das wollten sie aufbrechen. Wem der Ausdruck Konsumterror zu hart ist, kann wenigstens ein klein wenig eine konsumkritische Haltung einnehmen. Ich tat das und habe Unsummen gespart damit. Aber sehe ich einen konsumkritischen Ansatz bei Linkspartei oder BSW? Ich sehe ihn nicht. Vermisse ihn aber.

„Helmut Zell zeigt, wie „unnütze Dinge“ zur Triebkraft von Konsum, Statuswahn und Klimakrise werden.“

Keine Ahnung wo der werte Herr lebt, in meiner Realität wurden alle unnütze Dinge wie Krankenhäuser, Kindergärten, Taxis, Diskotheken, Industrie,schon abgeschaft … o(

Dafür fliegen die ganze Nacht dröhenden Riesenkisten durch die Nacht, Richtung Ost, und tagsüber Militärhubschrauber ..

Ah so ja, CO2 Abgaben, für 1,5 % davon muss der Vermieter aufkommmen,den Rest kann Er auf seine Mieter umlegen.

Was das für Westlichen Intellekt steht , dann wundert mich echt nichts mehr .. und dann noch diese Arroganz … “ Wir sind klar die besseren“ ..

@ kd

Bitte schön:

https://www.ibim.de/

https://www.infobel.com/de/germany/dr_helmut_zell/remagen/DE104575643-02642900620/businessdetails.aspx

Dem die Plastiktüte sein Kühlschrank auf der Straße, weil keine Bude , das ist die Umweltsau, der Schicht der Intelligenz jedenfalls nach in diesem lande …. o)))

Unnützer Konsum, da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, was das denn sei.

Ich habe einen SUV, der 12 Jahre alt ist und den ich solange fahren werde, bis er

hinüber ist. Ich habe Hunde die ich da einladen muss, wenn ich mit denen dort hinfahre, wo sie ohne Leine rennen können. Außerdem habe ich mehrere ha Wald 160 km entfernt, die ich naturbelasse und an interessierte ansässige Bauern nicht verkaufe. Da muss ich ab und an hin und das geht nur mit Allradantrieb.

Ist der jetzt unnütz?

In der Stadt nehme ich für alle Wege einen gebrauchten e-smart, den ich in meiner Garage lade, wofür der Strom aus einem Balkonkraftwerk kommt.

Ist das jetzt auch unnütz?

Alle Geräte die ich habe, nutze ich so lange, bis sie hinüber sind!

Eine 35 Mio. Yacht könnte ich mir nicht leisten, aber das finde ich wirklich unnütz!

Ich kann mir teure und gesunde Lebensmittel leisten und leiste mir diese auch!

Ich kann mir gute Kleidung leisten und auch das leiste ich mir, zumal diese haltbarer sind und sie nicht häufig ersetzen muss!

Das fatale ist, das der Großteil der Menschen in diesem Land das eben nicht sich leisten können, obwohl es anders sein könnte, zumindest die Lebensmittel

betreffend!

Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?

Habe ich nicht!

SUV sind eigentlich ein zwangsläufiger Trend in einer alternden Gesellschaft, in der die EU Sicherheitsvorschriften erlässt, durch die normale Limousinen nur noch Schießscharten statt Fenster haben können.

Deswegen sind die meisten SUV auch höchstens Kompaktwagen mit altersgerechtem Einstieg und etwas mehr Fensterhöhe über dem Seitenaufprallschutz. Geländegängigkeit Null – und Verbrauch geringer als die zugrundeliegende Limousine der vorletzten Generation.

Warum diese Fahrzeuge so polarisieren, ist mir ein Rätsel.

Das Wort fiel: Konsumterror.

Das andere nicht: Planwirtschaft.

Wir können natürlich den Globus weiter mit unnützem Plasikscheiss zumüllen.

In der Planwirtschaft gab es nicht solche Dinge wie „Müllbeutel“, Alufolie, Plastikdosen für Lebensmittel, Einwegverpackungen für Joghurt, Getränke ähnliches. Verpackungen waren standardisierte Mehrwegverpackungen.

Vieles von den Wegwerfplastikzeug was es heute gibt gab es damals gar nicht, oder es wurden Equivalenz-Produkte so hoch wertig hergestellt das sie lange hielten. Es gab ein Staatliches Aufkaufsystem namens SERO, die Produkte waren zudem ziemlich sortenrein und wurden auch wiederverwertet.

Ein Produkt wie eine Plastiktüte nur dafür herzustellen damit Zeug darin gesammelt wird das dann mit der teuren Plastiktüte verbrannt würde – das war in keinem Plan vorgesehen und hätte auch keinerlei Sinn gemacht.

Genauso Alu. Das ist ein knapper und teurer Rohstoff. Und was wird heute daraus produziert? Irgendeine Folie um irgendwas einzuwickeln und dann wegzuwerfen, also zu verbrennen.

Also an Alufolie meine ich mich zu erinnern und so teuer kann Alu nicht sein, schließlich war die DDR nicht reich und machte alles möglich daraus (z.B. Kochtöpfe, statt aus Edelstahl).

Über die normierten Mehrwegverpackungen kann man streiten, fand ich damals auch gut und wäre zumindest in Teilen heute sicher auch sinnvoll.

Das ist mehr oder weniger Centkram und m.W. alles aus (extrem dünnem) Polyethylen, also unproblematisch verbrennbar.

Klar, Planwirtschaft hat weniger Probleme mit Müll, sie hat ja auch keine Probleme mit Überproduktion, dafür halt eher mit Bedürfnisbefriedigung 😉

Dafür haben ganze Produktionshallen 50% für Schrott produziert und das Zeug schnell versteckt…

Und für die Leute gab es Prämien wegen Normübererfüllung, während die eben nicht beschissen haben dann in die Röhre guckten am Lohntag … o)))

Jahresende Inventur haben Wir die ganzen Teile aus Kellern und irgendwelchen Ecken geholt, das waren Drehkränze , die konnte man nicht einfach so Müllkübel entsorgen.

Aber der Hammer war, Drehmeißel wollten die mit Kupfer Messing ersetzten als Lot beim Löten für die Hartmetal Plättchen, wobei jeden normalen Menschen klar war, der Kuperlot bei diesen Temperaturen nicht genügend festigkeit hergibt ..

So eine Diskusion führen zu wollen, das kann nicht gut gehen o))

Planwirtschaft hat sicherlich viele Vorteile, aber nicht wenn Ideologische Kriterien die Pläne bestimmen *;*

NCC1701D

gestern 15:20 Uhr

„In der Planwirtschaft gab es nicht solche Dinge wie „Müllbeutel“, Alufolie, Plastikdosen für Lebensmittel, Einwegverpackungen für Joghurt, Getränke ähnliches. Verpackungen waren standardisierte Mehrwegverpackungen.“

Alufolie

https://www.etsy.com/at/listing/1406360061/ddr-alufolie-rolle

.

Quarkplastikbecher

https://www.ddr-museum.de/de/objects/1021739

.

Milch in Plastiktüten

https://www.ddr-museum.de/de/objects/1012999

.

Mindestens drei oder vier Dinge von dem obigen Bild sind doch ganz brauchbar zuweilen:

das Feuerzeug (ganz wichtig), weil: sonst bleibt die Bude kalt. Streichhölzer werden zu schnell klamm.

Haarspange: man will ja auch was sehen vom hellen Tag.

Spitzer: schon schön altmodisch, noch mit Blei- und Buntstiften zu hantieren.

Den (oder die) Würfel würden die Katzen nehmen, um ihn unters Sofa zu kicken.

Und Münzen natürlich: im Supermarkt unabdingbar, um den Einkaufswagen loszukriegen von der Kette.

Also: es ist nicht alles schlecht!

Alles ist wichtig.

Alles ist unsere gegenwärtige Welt, und ohne diese ganzen kleinen Teile würde überhaupt nichts laufen.

Ficken,Fressen,Saufen ist wichtig und das man danach gepflegt dem Müßiggang pflegt.

Alles Andere ist zweitrangig.

Also Ficken und Saufen sind völlig überflüssig und gehen auf´s Herz.

Und können beide auch heftig auf die Brieftasche gehen.

Wieso, ich hab noch nie fürs Ficken bezahlt und das Dope kommt immer irgendwie bei. lächel

„Wieso, ich hab noch nie fürs Ficken bezahlt“

Das ist aber definitiv gesund fürs Herz, ob mit oder ohne Bezahlung . Aber saufen und Liebe, da kann es auch anders aussehen o)))

Das sage ich seit, na, wann, rischtisch seit ™1974.

Zu Beginn der Kommerzialisierung oder der Unterwerfung des Volkes an den kapitalistischen Verwertungsprozess.

Schade, daß bei der Definition nicht zwischen Nutzen und Vorteil unterschieden wird. Vielleich ist das aber auch nur semantische Haarspalterei:

Nutzen ist die FUNKTION eines Produktes, die vorhanden sein muss (Uhr: Zeitanzeige, Winterkleidung: warm halten, Schuhputzbürste: Dreck abkratzen, usw.).

Vorteil ist die Eigenschaft, die nicht mit der Funktion gekoppelt ist. Eine Rolex hat den Vorteil, dem Besitzer einen Status zu verleihen oder einen Status vorzutäuschen. Man kann sie auch OHNE Funktion tragen (ohne Uhrzeitanzeige), dann heißt sie aber meist Brilliantenarmband oder Goldkette – die haben Vorteile aber keine nützliche Funktion. Bei der goldenen Schuhbürste genauso, Luxuskleidung dito.

Also soziale Wirkungen wären in diesen Fällen nur als Vorteile, nicht aber als Nutzen zu betrachten.

Es geht um diese Vorteile, die Luxusgüter dem Eigentümer verschaffen.

Welche Funktionen und welche Vorteile bieten überflüssige Produkte? Dem Konsumenten kaum welche oder keine, aber den Produzenten Verdienst und Profit. Luxusgüter stellen zumindest die Rangfolge in der sozialen Hackordnung klar (oder sollen es – daher die vielen Produktfälschungen). Und damit wären wir wieder beim Kern der unnützen Produktion: ihr vorrangiger oder sogar einziger Zweck ist die Profitgenerierung. Statt an der Konsumentenideologie sollte/muss man dort ansetzen. Luxuskonsum bestrafen durch Strafpreise, die Zahlung von Schmerzensgeld an die Normalbevölkerung damit finanzieren durch Strafsteuern von 1000% in Form einer Super-MwSt. Eine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist ja schon schlimm genug, aber dieselbe Höhe der MwSt auf Rennpferde anzuwenden (weil man die ja auch essen kann?) ist in meinen Augen reine Korruption.

Noname

heute 13:49 Uhr

„… dann heißt sie aber meist Brilliantenarmband oder Goldkette – die haben Vorteile aber keine nützliche Funktion. Bei der goldenen Schuhbürste genauso, …“

Eine Goldkette besitzt die Funktion einer Wertanlage.

Nicht das Einzige, was der Autor geflissentlich ignoriert.

Nur hat Gold reel gar keinen Wert.

Nur im Kapitalismus, wo alles mehr scheint als sein.

Ach ja, und essen kann man Gold auch nicht.

Ich denke ihr versteht gar nicht was ich meine, obwohl ich das seit ™1974 sage.

Ich habe das verstanden.

Statt Goldkette können wir auch Muschelkette aus der Steinzeit einsetzen.

Na, fein, denn die gesamte Gesellschaft nicht nur die westliche beruht auf dieser Annahme.

Selbst dieser Columbus hat nur ein Schiff bekommen, weil er dem spanischen König am Anfang des kolonialen Zeitalters Gold versprochen hat.

Ich gehe sogar noch weiter,

Wozu braucht man diese Kette?

Richtig, um sich von anderen abzusetzen…also sich mit Äußerlichkeiten zu definieren.

Kann ich daraus schließen, dass die vom ‚Viewer’ angestrebte Gesellschaftsordnung noch vor die der Steinzeit führen wird?

Eben, wußt ich´s doch, du hast es eben nicht verstanden.

Wer sich über Äußerlichkeiten definert ist eben raus.

Wenn ihr das nicht begreifen wollt, brauchen wir gar nicht mehr über Ressourcen, deren Verschwendung und mehr oder weniger nützliche Dinge zu diskutieren.

Ich habe das verstanden.

Meine Frage zielt auf die von dir angestrebte neue (Gesellschafts)-Ordnung. Und darauf gibt es nur Ausflüchte.

Das ist aber nicht mein Problem. Aber vielleicht verstehst du, dass das kein Mensch verstehen kann. 😉

Hab ich auch schon versucht, er hat keine tragfähige Utopie für „danach“ (nach der großen Revolution), allenfalls vage kindisch-selbstwidersprüchliche Vorstellungen.

Er wird vom Hass getrieben, da er selbst m.W. aus der Oberschicht kommt, gab es vermutlich mal eine tiefe emotionale Verletzung, die er zeitlebens nicht verarbeiten konnte und die sich bis jetzt in destruktiven Mord- und Umsturzphantasien entlädt.

Ehrlich gesagt tut er mir ein bisschen leid, muss ein Schei**leben gewesen sein (aber sicher sehr lehrreich)…

Wie oft denn noch?

Die herrschende Klasse und ihre funktionselite beseitigen, alles umverteilen, selbstbestimmung und endlich die Anarchie einführen.

Ja das Trauma war die Entmietung durch Bubis, damit hat mein Hass auf die Gesellschaft angefangen und seitdem kämpfe ich gegen die Zionisten und Alle die mehr haben als sie brauchen.

Wenn wir das nicht tun, werdcen sie UNS beseitigen so einfach ist das.

Im Übrigen stamme ich aus dem Schoß einer uralten Adelsfamillie, das solltet ihr schon längst wissen, wenn ihr mich hier kritisieren wollt.

Also, habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht…ich schon… seit dem 12.4.2020 mache ich nämlich nichts anderes mehr…gelle?

@Motonomer

Eben, undurchdachte, kindisch-widersprüchliche Vorstellungen. In meinen Ohren reines Wortgeklingel ohne Substanz (und wenn man dich auf irgendwas festnageln will, irgendwas Konkretes in die Hand bekommen möchte, kommt nichts mehr).

Ich hatte dich schonmal gefragt, aber habe wahrscheinlich die Antwort nicht mitbekommen, was ist die „Entmietung durch Bubis“ und inwiefern konnte die dich derart nachhaltig traumatisieren?

Ja, nur wird es die immer geben, selbst wenn du heute alle umbringst (was ein Verbrechen wäre, weil das letztendlich auch nur Menschen sind), hast du schon morgen neue Überflieger. Du hast ein destruktives Leben geführt, anstatt konstruktiv die Welt zu verbessern, was sicherlich auch möglich gewesen wäre.

Muss das für unsere Einschätzung eine Rolle spielen? Ich kenn mich nicht mit Adel aus, hat mich nie interessiert.

Ich halte dich irgendwie für eine tragische Figur, nimm es mir nicht übel.

Eben weil ich die herrschende Klasse so gut kenne weiß ich das.

Du kennst dich mit dieser Klasse ja nicht so gut aus..hm?

Ich rede hier von reiner Selbstverteidigung, weil die uns alle dezimieren wollen.

Wie eine wie auch immer geartete Revolution endet, ist wirklich im Vorhinein nicht abzusehen.

Aber, was uns bevorsteht, wenn wir die Transhumanisten um Peter Thiel, Bill Gates, Blackrock und Konsorten machen lassen, ist mittlerweile absehbar.

Die wollen uns töten!

ach ja…Ignatz Bubis, Rosen und Konsorten, Zentralrat der Juden, Entmietung duch seine Schlägertrupps, Brennpunkt Frankfurt, Jüdische Großspekulanten, der Häuserkampf, 68er all das sagt dir nichts?

Außerdem habe ich bis zum Frühjahr 2020 ein tolles Leben gelebt.

Ich habe fast die ganze Welt bereist, fast nie gearbeitet, lebe polyamor schon seit meiner Pubertät, habe ein geregeltes Sexualleben

Kann alles fahren Schiffen oder fliegen was einen Motor hat und bin dank meiner Fleischdiät und meines Glücks, niemals geimpft worden zu sein immer noch kerngesund.

Nur als Schlagworte. Ich bin 76 geboren, in der DDR. Was ich bisher von den 68igern so mitbekommen habe, waren das auch nur typisch schwatzhafte und anmaßende Salonlinke, die meisten ohne logischen Verstand und Lebenserfahrung, Studenten halt, ich war ja selbst mal einer.

Ich hätte gern gewusst, was damals konkret vorgefallen ist und wieso dich das (angeblich) so böse traumatisiert hat. Finanziell kann es dich ja nicht getroffen haben, es war wohl eher verletzte Eitelkeit?

Ja, und offenbar hat das dazu geführt, dass dir die normale Lebenserfahrung vollkommen abgeht, du bist genauso weltfremd wie deinesgleichen halt so ist, nur in die andere Richtung und leider nicht besonders intelligent…

Wenn du so genau weißt, dass die uns alle umbringen wollen, dann wanz dich an sie ran, mach verdeckte Aufnahmen etc. und veröffentliche sie, als dekadentes Oberschichtenkind sollte da doch was zu machen sein?

Ansonsten spar dir Behauptungen, die du nicht belegen kannst, mit Aufforderungen die kein normaler Mensch umsetzen kann oder will und Alternativvorschlägen, über die du keine 5 Minuten tiefer nachgedacht hast!

Ich denke seit über 50 Jahren ganz genau darüber nach.

Wie Du darauf kommst, das ich keine finanziellen Nachteile hatte ist mir auch schleyerhaft.

Ich gehöre zwar einem alten Adelsgeschlecht an, jedoch fehlten mir die finanziellen Mittel, allein schon, weil mein Vater aufgrund seiner Bisexualität enterbt wurde.

Wer die Agenden von der UN oder des WEF gelesen hat (Yuval Harari lesen) weiß ganz genau das es hier um die letzten Ressourcen geht und natürlich darum die Machtansprüche der herrschenden Klasse auch zukünftig sicherzustellen.

Die Elite möchte nämlich zukünftig eben nicht mehr die letzten Ressourcen mit uns teilen.

Schon 1974 haben mir selbst schon einflussreiche Journalisten wie bspw. Peter von Zahn, gesagt wie sich die Welt konstituieren wird.

Zu dem ich damals sowieso auch selbst als Sportlehrer und Pilot sehr gute Kontakte zu der Crème de la Crème der Elite möglich war.

allein schon weil ich eben nichts anbrennen lies, aber das steht auf einem anderen Blatt. 😉

Aber genau so hat es sich eben zugetragen.

@motonomer