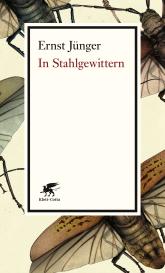

Oft als Kriegsverherrlichung missverstanden, ist Ernst Jüngers In Stahlgewittern ein eindringliches Protokoll des modernen Massenkrieges – und damit eine tiefgründige Kritik an der Entmenschlichung durch Technik, Gewalt und Uniformität.

Ernst Jüngers wichtigstes Werk erschien 1920. Es gehört bis heute zu den einflussreichsten deutschsprachigen Werken der Kriegsliteratur. In Stahlgewittern ist eine Beschreibung des Kriegsalltages in intensiver, präziser und zugleich dichterischer Kraft. Es ist nüchtern, eine fast klinische Studie der Etappensäue, die in den ausgehobenen Gräben um ihr Leben fürchten. Wegen dieser leidenschaftslosen Beschreibung warf man Jünger vor, er wolle den Krieg ästhetisieren. Vielleicht sogar verherrlichen.

Der Vorwurf wurde verstärkt, als er Jahre später als intellektueller Wegbereiter des Nationalsozialismus betrachtet wurde. Der Schriftsteller selbst war aber nie Parteimitglied. Tatsächlich war seine Haltung in dieser Frage widersprüchlich. Sein Werk über den Ersten Weltkrieg allerdings für ein ideologisches Machwerk oder sogar Propaganda zu halten, kann man so nicht stehenlassen. Jünger schreibt eiskalt, er simuliert damit die Kampfzone, in der Wehleidigkeit oder moralische Einordnung keinen Platz fanden. In Stahlgewittern nutzt den analytischen Blick, der sich prosaisch ausdrückt.

Kalt wie Stahl

Jüngers Sprache ist sachlich, fast unterkühlt. Er beschreibt Todesangst, Verstümmelung, die Fäulnis in den Schützengräben und den todbringenden Granatenhagel mit einer distanzierten Präzision, die sich jeder ethischen Wertung entziehen möchte. Die aber geprägt ist von der Fronterfahrung des Autors. Was auf den ersten Blick als Mangel an Empathie beurteilt werden könnte, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung als literarische Strategie: Nicht durch emotionale Aufladung, sondern durch penible Genauigkeit entsteht ein Bild des Krieges. Die Kälte ist nicht dem Mangel an Gefühl geschuldet, sondern drückt das Lebensgefühl der Soldaten aus. Es war genauer gesagt ein Gefühl für den Tod und nicht für das Leben.

Die Abwesenheit emotionaler Kommentierung ist nicht als Zustimmung zu werten. Sie ist ein Spiegel der Desensibilisierung, die der Soldat im Stellungskrieg zwangsläufig durchlebt. Es ist diese reduzierte Darstellung, die seine Kritiker aufgreifen: Denn der Mensch verschwindet hinter der Mechanik des Krieges und es bleibt blanker Stahl.

Eines der zentralen Themen in In Stahlgewittern ist die Erfahrung des modernen, industrialisierten Krieges. Der technische Fortschritt hat aus dem Kampf Mann gegen Mann ein Massenabschlachten gemacht, das zunehmend von Maschinen und Fernwirkung bestimmt wird. Artillerie, Gas, Maschinengewehre – die Werkzeuge der Zerstörung sind anonym und gnadenlos. Der Soldat wirkt nur als Nummer im System der Mobilmachung. Er verliert seine Individualität, seine Entscheidungsfreiheit. Der Krieg zwingt ihm die Selbstverleugnung auf.

Jüngers Protagonisten sind Menschen, die so geprägt sind vom regnenden Stahl, dass sie sich selbst entmenschlichen und neben sich stehen. Das geht so weit, dass sie dem Irrsinn eine Schönheit anerkennen.

Das letzte bisschen Menschlichkeit

Neben der maschinellen Gewalt ist die Erfahrung von Kameradschaft ein wiederkehrendes Motiv in Jüngers Text. Man könnte ihm in dieser Frage Romantik unterstellen. Doch es zeichnet sich ab, dass Kameradschaft für den Schriftsteller, der selbst Soldat im Ersten Weltkrieg war, als existenzielle Notwendigkeit begriffen werden muss. Sie ist der letzte Halt, der dem Kriegsteilnehmer bleibt. Die Kameradschaft erlaubt Facetten der Menschlichkeit in einem Szenario, in dem der Mensch nichts zählt.

Diese Kameradschaft endet meistens mit dem Tod. Der Kamerad, das Angesicht der Menschlichkeit, wird neben seinem Mitkameraden erschossen oder mit dem Bajonett aufgespießt, aber Trauer stellt sich nicht ein. In Stahlgewittern wird der Mensch stumpf, er entwickelt Gleichgültigkeit, weil zu viel Nächstenliebe ihn emotional lähmen würde. Die Solidarität zwischen den Kameraden ist echt. Aber sie ist nicht ewig.

In Stahlgewittern erschien in mehreren überarbeiteten Fassungen. Die erste, 1920 veröffentlichte Version, war stärker vom unmittelbaren Erleben des Krieges geprägt – teils bewundernd, teils mit einem heroischen Unterton. Doch in späteren Versionen, besonders ab der Ausgabe von 1934, treten Reflexion und Skepsis deutlicher hervor. Jünger selbst entfernte nachträglich viele Passagen, die als zu glorifizierend gelten könnten, und fügte neue Einschübe hinzu, die das Geschehen mit kritischer Distanz betrachten.

Jünger war, es wurde bereits erwähnt, widersprüchlich. Während der Nazi-Jahre säuberte er sein Werk von nationalistischen gefärbten Passagen. Das passt nicht ins Bild, sollte er wirklich ein Nazi-Schriftsteller gewesen sein, verhielt er sich gegen deren Vorstellungen. Für Jünger bildete der Krieg Charaktere, aber zerstörte dabei Menschen.

Die Schönheit der Hölle

Krieg war für den Schriftsteller eine existenzielle Grenzerfahrung, die den Teilnehmern das Profane des Bürgerlichen nimmt. Daher nutzt Jünger häufig eine weihevolle, fast religiös verbrämte Sprache. Der Krieg, der propagandistisch zur Schule der Jugend oder so Kräftemessen umgedeutet wurde, wird von den Soldaten wie ein Moment begriffen, der nicht geerdet ist innerhalb der Zivilisation. Daher der Titel In Stahlgewittern, daher auch Bezeichnungen wie Stahlbad. Der Soldat taucht ein, wird mit den Projektilen und Schrapnells gewaschen, die das Ereignis zu einer höheren Erfahrung gereichen.

Der Vorwurf der Sakralisierung des Krieges ist naheliegend. Und er wurde häufig gemacht. Doch Ernst Jünger rechtfertigte das Kriegserlebnis nie. Die Entgrenzung der eigenen Wahrnehmung sollte auf diese Weise beschrieben werden.

Seine Sprache ist dabei, anders als bei Remarque, von einer für den Schauplatz ungewöhnlichen Schönheit gefasst. Jünger ist ein Poet der Schlachtfelder. Die Fülle und Pracht seiner Worte wollen nichts schminken und verborgen halten, sondern zeigen den Verlust von Kultur, Anstand und Umgangsformen an.

In Stahlgewittern ist weder ein Kriegsroman noch ein pazifistisches Manifest. Es ist ein Erfahrungsbericht und eine geistige Selbstvermessung der Generation, die den Boden Europas mit ihrem Blut düngte, wie keine zuvor. Jünger zeigt den Krieg nicht als Heldengeschichte, sondern als entmenschlichenden Ausnahmezustand, der teils blumig präsentiert wird. Denn allzu blumig sehen Eliten in verschiedenen Positionen den Krieg stets. Wenn man das Schlachtfeld nicht selbst am eigenen Leib erlebt, deutet man es um. Diese Abspaltung von der Wirklichkeit ist das zentrale Problem jedes Krieges. Denn sie neigt zu einer Prosa, die verherrlicht und wegschauen lässt, wo Jünger aber aufmerksam machte und die tödliche Schönheit der Hölle zeichnete. Die Drecksarbeit wird umso deutlicher, je verwirrend schöner die Sprache, die sie im Gegensatz zur Wirklichkeit beschreibt.

Ähnliche Beiträge:

- Vom Ende aller Schönheit

- „Drecksarbeit“ ist die Sprache des Dritten Reiches

- Deutschlands Alleinschuld am Krieg

- Die Hindenburg im Sommerkleid

- Paul Bäumer, Drecksarbeiter bis an sein Ende

“ Oft als Kriegsverherrlichung missverstanden, ist Ernst Jüngers In Stahlgewittern …“

hahaha

ich wollt auch grade lachen.

frag mich gerade „ernsthaft“. ob dieses portal nicht doch etwas zu linksextrem wird *lach

Hab wenig Zeit.

Sitze gerade mit einem Landserheftchen auf dem Klo und “ halte den Meinungskorridor offen. „

Herr Jüngers Werk zeichnet die ungeheuere Lebendigkeit, angefeuert von Testosteron und Adrenalin, aus. Die reine Zweckmässigkeit der Empfindungen und Wahrnehmungen, die den Soldaten Jünger im Kampfgeschehen auf eine eher tierhafte, elementare Lebensform, ein konzentriertes Da-Sein, reduzierte. Wenn dies als Verherrlichung des Krieges verstanden werden will, seis drum. Herr Jünger wurde oder hatte sich, wie Millionen anderer Soldaten, in eine Situation gebracht, in dem ihm nur die Wahl zwischen aktivem Abschlachten oder gemordet werden, blieb. Ähnliches wusste auch Herr Remarque zu berichten. Für beide Herren waren dies ganz elementare Erfahrungen, die sie auf ihren weiteren Lebenswegen entschieden prägten.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erich_Maria_Remarque

Damit keiner ihn mißversteht hat Jünger eigens ein Vorwort verfasst, in dem er den Krieg bejaht. Genauer sind’s zwei Vorwörter, denn er hat für die zweite Auflage noch ein weiteres verfasst.

Das kürzere zweite Vorwort lautet:

„Schneller als gedacht, wurde eine zweite Auflage Bedürfnis. Aus Zuschriften und Gesprächen ersah ich, daß der Zweck des Buches erreicht, der Geist der Leute am Feind getroffen war. Wer sollte ihn auch besser treffen als einer, der vier Jahre lang in allen Löchern und Höhlen der Westfront in ihrem Kreise hockte?

Dies Interesse für das Geschehen einer Zeit, die uns zu Boden hagelte, ist von Bedeutung. Das Volk im ganzen hat nicht den Willen, das zu verleugnen, wofür Unzählige fielen. Der Krieg ist eine Sache, an der alle beteiligt sind. Sind zur Stunde noch die Nerven erschüttert vom Grauenhaften seiner äußeren Gestaltung, so wird er späteren Generationen vielleicht erscheinen wie manche Kreuzigungsbilder alter Meister: Als großer Gedanke, der Nacht und Blut überstrahlt. Dann wird man wohl auch

mit Rührung an uns zurückdenken, an uns und die Hoffnungen und Gefühle, die unsere Brust durchzuckten, als wir im Dunkel durch brüllende Wüsten irrten.

Oder sollten Strömungen unserer Zeit dann schon so reißend geworden sein, daß niemand mehr versteht, wie wir das Leben geringer achten konnten als unsere Idee?“

Gerade um diese „ungeheuere Lebendigkeit“, die du eingangs erwähntest, geht es ja im Prinzip. Ein erheblicher Teil der dt. bürgerlichen Intellektuellen der Vorkriegszeit ging mehr oder weniger stark mit Lebensphilosophien schwanger, welche den Nihilismus, also die Verneinung des ‚Lebendigen‘ in einer zunehmenden kapitalistischen Rationalität beklagten/empfanden. Man könnte auch sagen: die Entfremdung beklagten.

Und ausgerechnet der Krieg, das „Fronterlebnis“, also eigentlich der Höhepunkt der Entfremdung, soll nun das reinigende Gewitter (-> „Stahlgewitter“) darstellen, die innere Grundlage für die Erneuerung.

Nochmal Jünger aus dem Vorwort:

„… Ob ihr gefallen seid auf freiem Felde, das arme, von Blut und Schmutz entstellte Gesicht dem Feinde zu, überrascht in dunklen Höhlen oder versunken im Schlamm endloser Ebenen, einsame, kreuzlose Schläfer; das ist mir Evangelium: Ihr seid nicht umsonst gefallen. Wenn auch vielleicht das Ziel ein anderes, größeres ist, als ihr erträumtet. Der Krieg ist der Vater

aller Dinge…“

Remarque daneben zu setzen ist ein Witz.

@ Besdomny

Danke für die äusserst informative Antwort.

Bei solchen Vorworten, bzw. Erklärungen oder Rechtfertigungen, habe ich mich des öfteren gefragt, ob die Propagandisten, zur Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit, versuchen, die von ihnen vollzogenen zivilisatorischen Tabubrüche zu rechtfertigen.

Die Herren Jünger und Remarque zu unterscheiden ist natürlich sinnvoll, da sie sich charakterlich sehr unterschieden. Den Zivilisationsbrüchen des Herrn Jünger steht der Humanismus des Herrn Remarque konträr gegenüber. Die Gemeinsamkeiten bezogen sich nur auf das aktive Kampfgeschehen des Grabenkrieges. Als ich vor Jahrzehnten die Stahlgewitter des Herrn Jünger las, hatte ich dafür nur ein sehr geringes Verständnis, da Im Westen nichts neues bedeutend empathischer, nachdenklicher und menschlicher geschrieben war. Allerdings gibt es halt, obs mir passt oder nicht, so Landsknechtnaturen oder Schlagetots wie den damaligen Herrn Jünger, die Krieg vielleicht als sportliche Herausforderungen betrachten mögen. (Seit Jahren aktuell: Risikosportarten).

Danke für diesen Kommentar. Ich habe einiges von Jünger gelesen, weil es halt allenthalben in Regalen rumstand, fand ihn aber immer einen mystifizierenden pathetischen Schwulstschreiberling, die Lektüre verursachte leichte Übelkeit. So ganz konnte ich den Rummel um ihn nie verstehen. Das trifft auch auf die meisten anderen Autoren der „konservativen Revolution“, faktisch Protonazis, zu.

Bis zum Ende seines viel zu langen Lebens war er Fokus rechter bis neonazistischer Zirkel, wobei es zwischen denen praktisch keine Abstände oder Distanzierungen gab.

Nur wenige Anmerkungen:;

Die Art, wie Herr Buchmann über die „Stahlgewitter“ schreibt, scheint mir gut und gelungen.

—

Unwillkürlich denke ich aber: Wer die „Stahlgewitter“ als Ernst Jüngers wichtigstes Werk bezeichnet, der scheint die anderen Werke von ihm nicht oder nur wenig zu kennen …

Wichtig sind die „Stahlgewitter“ allerdings tatsächlich in der Hinsicht, weil dieses Buch sowohl in den Augen der frühen Bewunderer von Ernst Jünger in den1920er Jahren wie auch nach Meinung seiner erbitterten Gegner auf der Linken angeblich den Kern von Jüngers Wesen und Bedeutung korrekt beschreibt.

Nur so(!) gesehen, kann man dieses Buch im Hinblick auf die Wahrnehmung durch andere schon als sein wirkungsmächtigstes Buch bezeichnen.

Die Reduzierung des Lebenswerkes eines Großschriftstellers, der 102 Jahre alt wurde und viel veröffentlichte, auf sein Erstlingswerk, das die Einträge des 19- bis 23-Jährigen enthält, das wäre allerdings grob falsch und unseriös. Das beziehe ich jetzt nicht auf Herrn Buchmann.

Nun ist Ernst Jünger ja sehr alt geworden und meines Wissens hat ihn dieses Erstlings- und Jugendbuch – ja, im Grunde kann man es so wirklich so nennen, denn 1914 war er erst 19 Jahre alt – in späteren Jahrzehnten weniger beschäftigt als andere seiner Werke.

—

Übrigens wurde das Buch schon in den 1920er und 1930er Jahren auch von Franzosen und vielleicht auch von Engländern als sehr realistisch und authentisch gelobt.

Der Waldgang

„Man kann sich jedoch nicht darauf beschränken, im oberen Stockwerk das Wahre und Gute zu erkennen, während im Keller den Mitmenschen die Haut abgezogen wird“

Ernst Jünger

@Kalsarikännit

Ja, der „Waldgang“ ist ein großariges Buch, und eben dieses Zitat wird mit Jünger eher selten in Verbindung gebracht.

[+]

Aber das ist in der neuen Normalität auch schon wieder wehrkraftzersetzende (oder staatsdelegitimierende, oder sowas) Nazilektüre.

Es war ja nicht nur die Wahl zwischen Abschlachten und Gemordetwerden. Das schlimme Los und Siechtum derer, die ohne Arme und Beine oder ohne Gesicht usw. überlebt hatten, ist eigentlich noch viel schlimmer. Otto Dix oder Georg Grosz hatten diesen armen Krüppeln ein künstlerisches „Denkmal“ gesetzt.

Ernst Jünger gehörte – wie sehr viele andere in allen(!) europäischen Ländern jener Zeit auch – noch zu den Leuten, die den Krieg an sich für völlig normal hielten. Normal in dem Sinne, dass er immer wieder stattfinden wird, dass er untrennbar zur Menschheitsgeschichte und vermutlich auch zur Wesensart des Menschen dazugehört und dass es sinnlos wäre, das ändern zu wollen.

Krieg auch im Sinne jenes Zitats aus der Antike als dem „Vater aller Dinge“.

Neu oder ungewöhnlich war diese Sicht damals keineswegs – weder in Deutschland noch anderswo.

Man muss dieser pessimistischen Sicht nichtzustimmen, und ich will sie hier auch nicht kommentieren. Hier muss jeder einzelne – sofern er überhaupt die Freiheit dazu hat – für sich selber eine Entscheidung treffen.

Das Einzige, was damals wirklich neu und ungewöhnlich war, das war die Technisierung und Industrialisierung des Krieges, die zu einer noch nie dagewesenen Steigerung des Geschehens führte. Die Materialschlacht und der Tod, ohne auch bloß einen feindlichen Soldaten gesehen zu haben. Neu waren 1914/18 das Industrielle, das Anonyme und in jeder Hinsicht auch die quantitative Dimension.

Gestorben, verstümmelt, geblutet, zerfetzt wurden die Soldaten aber natürlich auch vorher schon auf teils fürchterliche Weise, etwa in den Napoleonischen Kriegen, auch im Mittelalter – nur hatte es damals eben sehr selten Soldaten gegeben, die darüber in der ganzen Deutlichkeit schrieben hatten.

—

Neu oder zumindest ungewöhnlich war um 1920 aber auch, dass jemand diese fürchterlichen Geschehnisse nüchtern bis hin zur Teilnahmslosigkeit aufschreibt und das dann dank eigener Sprachbegabung und nüchterner Beobachtungsfähigkeit auch noch in ungewöhnlicher literarischer Art. Das war das Besondere an dem Buch.

—

Meiner Erinnerung nach ist es übrigens nicht so, dass Jünger in den Kriegstagebüchern eine betont nationale oder gar chauvinistische Haltung einnimmt. Der Engländer ist ihm zwar der Feind – das gehört sozusagen zu den Spielregeln, die er akzeptiert – aber er ist deswegen nicht schlecht. Gleiches gilt für die Franzosen, die Jünger sogar lebenslang besonders nah und vertraut waren. So hatte er sich ja schon 1913 bei der französischen Fremdenlegion eingeschrieben, und im Zweiten Weltkrieg pflegte er, der fließend Französisch sprach, in Paris als Besatzungsoffizier einen regen Austausch mit befreundeten Franzosen.

„Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen. “ (Erich Maria Remarque)

Nun ja, da hat sich der gute Remarque ganz eindeutig geirrt.

Man denke nur an all die Männer, die sich auch heute noch freiwillig als Söldner bewerben und vollkommen freiwillig kämpfen! Das war zu allen Zeiten so.

Es gibt durchaus diesen Menschenschlag, der das Soldatentum als Abenteuer oder aber als Beruf ansieht.

Ich hätte nichts dagegen dafür bezahlt zu werden, was ich ganz freiwillig seit ™1974 in unregelmäßigen Abständen tue.

Da haben Sie Recht. Dann sollten auch nur die kämpfen. Am besten auf einem eigens dafür angelegten, großen Abenteuer-Spielplatz. Und wenn sie als Krüppel oder tot aus dem Spiel kommen? So what? Kein Mitleid. Sie haben es ja selbst so gewollt.

Aber ob sie das tatsächlich immer freiwillig wollen? Kapitalistische Zwänge und so, gelle, Motonomer?

Wir sind Jammerlappen geworden, nicht mal scharfe Saucen halten wir heutzutage noch aus.

Welcher Krieg, wenn wir schon an einer jämmerlichen scharfen Sauce die „Da Bomb“ heißt scheitern.

https://youtu.be/I__nq9RNEW0

Ich hoffe mal, ihr Kommentar war ironisch gemeint.

JA! Hab gehört „Da Bomb“ steht nicht ohne Grund auf dieser Flasche 🙂

Aber das weiß ja hier auf Overton keiner 🙂

Melden Sie sich in der Ukraine

Oder sind Sie einfach nur ein Großmaul?

„Für Jünger bildete der Krieg Charaktere, aber zerstörte dabei Menschen.“

Welche Chaktetbildung doll denn bei diesem Zerstörungswerk rauskommen?

Das ist doch verklärendes Gesetze.

Der Autor schreibt :

„In Stahlgewittern wird der Mensch stumpf, er entwickelt Gleichgültigkeit, weil zu viel Nächstenliebe ihn emotional lähmen würde. Die Solidarität zwischen den Kameraden ist echt. “

Das macht den Unterschied : Nicht alle Menschen werden im Krieg stumpf; die, die vermeintlich erst im Krieg abstumpfen, sind vermutlich zum Abstumpfen prädestiniert, weil schon von Grund auf seelenkalt.

Und das sollte mal explizit gesagt werden : Wenn sich der „Kamerad“ wie ein Schwein benimmt, und in der Rotte „wie die Säue am Trog“, dann hat die Kameradschaft

zu enden !, dann hat der „Kamerad“ zum Feind zu werden !

Ich zitiere Hans Brasch, ein Mitglied des George-Kreises, der sich ebenfalls freiwillig zum WK1 meldete :

“ Der Dienst und die Menschen sind ziemlich schlimm …“

“ Noch nie fühlte ich die Vorwürfe der Entente über unsere Barbarei so treffend wie hier in Italien.Die Plünderung und Verwüstung von Palästen, Bibliotheken, Privathäusern ist kaum glaublich,wenn man sie auch mit eigenen Augen sieht. Offizier und Mann sind nur noch ein Bündel Habgier, Schachergeist und Gefräßigkeit.“

( Jürgen Egyptien „Stefan George – Dichter und Prophet“ , Seite 352 )

Der Beitrag lässt unwillkürlich daran denken, wie seltsam perfekt die heutige Propaganda ist. Obwohl es ja hunderttausende Opfer geben muss, Entstellte, Verstümmelte usw. bringen die Medien das Kunststück fertig an sich ständig vom Krieg zu berichten aber zugleich nichts darüber. Mal abgesehen von gelegentlichen Rührstücken und natürlich ukrainischen Angriffen auf das russische Hinterland, die dann immer wie Erfolgsmeldungen im Sport präsentiert werden. Die Vollidioten checken nicht, dass es für sei um so gefährlicher wird, je mehr Erfolg die Ukraine hat.

Danke. Damit ist die Jetztzeit Katastrophe treffend beschrieben

Mein Vater mochte Jünger sehr, deswegen zolle ich ihm meine Ehre.

Denn mein Vater war ein durch und durch integerer intelligenter mit echter Bildung (solche Menschen sind heutzutage praktisch Bildbar…äh..ausgestorben) und ein lieber Mensch, nur, eben bisexuell…was ihm sehr viel Ärger einbrachte ;-))

Ich habe den Text nicht gelesen mir reicht schon das beschissene KI- Bild.

Vielleicht sollten die „KI- Künstler“ vor ihre Beauftragung zumindest den Kontext klären.

In diesem hier dargebotenem Bild sind die generierten „Soldaten“ mindesten Ü40.

Das stimmt zwar mit der Besetzungsliste fast aller Hollywoodfilme überein.

Nur leider nicht mit der Realität der Kriege, sollte man vielleicht mal mit „einpflegen“.

In Weltkrieg 1 sowie Weltkrieg 2 war das Kanonenfutter zwischen 17 und 28 Jahre alt.

Nix alte Männer.

Vielleicht sollte man auch generell mal darüber nachdenken ob man die „KI- Scheiße“ überall und hemmungslos einsetzen muss. Man beteiligt sich sonst an der allgemein gewünschten Geschlichtsklitterung.

Herzlichen Glückwunsch.

Jünger war Nazi, und Nazis waren seine Leser. Kein NSDAP-Mitglied? Jünger gehörte zur Konservativen Revolution, konnte von ihr als Publizist leben, „die Partei“ war ihm zu sehr „Systempartei“, und „der Gefreite“ nicht adlig genug.

Eine „Menschlichkeit ohne Menschsein“? – So steht es in dem Overton-Artikel: weil nur die Kameradschaft zähle. Die Kriegskameradschaft und das Sterben durch Kriegsstahl ist die „Menschlichkeit“, die der Overton-Autor Buchmann meint.

Es lassen sich mind. 100 widerwärtige Zitate Ernst Jüngers anführen. Viele kennen Jüngers Fantasien über die Bombardierung von Paris (die er sich ausgedacht hat, denn die Nazis hatten keine Luftwaffe dafür und die Alliierten setzten ihre dafür nicht ein). Andere kennen Klaus Theweleits „Männerphantasien“, in denen Jünger eine prominente Rolle als Körperpanzer aus der Kadettenanstalt einnimmt.

Und der Autor Buchmann bringt wie viele Zitate als Gegenbeispiel? Null. Buchmann hat keine.

Eine Literaturbesprechung ohne ein einziges Zitat? – Moderne Zeiten, heute öfters zu beobachten:

Autoren ohne Literatur: Feuilletonisten reden über Autoren, ohne auch nur eine Textstelle ihrer Literatur anzuführen, ohne einer Romanfigur ihrer Literatur nachzugehen. = Freies Fantasieren. Im Schulaufsatz 5. Klasse Deutsch gäb’s dafür eine 5.

@Estragon

Wer Jünger einen „Nazi“ nennt, der offenbart in verblüffendem Maße eigenes Nichtwissen und kann sich im besten Fall damit rausreden, mal wieder nachgeplappert zu haben, was Dummies behaupten.

Aber Theweleit und seine „Männerphantasien“ kennen Sie?

Oder den auch nicht?

@ Estragon

Kleine Dienstleistung für Herrn Wirth:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klaus_Theweleit

Danke übrigens, den Autor und seine Werke kannte ich auch nicht.

Ironie am Rande: Seit 2017 gastiert das Archiv des Herrn Theweleit im Literaturarchiv Marbach neben dem des Herrn Jünger.

@Veit_Tanzt

16. August 2025 um 17:30 Uhr

Nachdem ich Ihren Link geöffnet habe und etwas über diesen im Vergleich mit Ernst Jünger wirklich eher unbedeutenden Herren Theleweit gelesen habe, verstehe ich nicht, warum er erwähnt wird?

Schließlich geht es hier nicht um die Frage, ob Jünger ein Macho war und in traditionellen Männerphantasien und Geschlechtsrollenmustern fest verwurzelt war (ja, das war er), sondern es geht um die von Estragon in den Raum gestellte Behauptung, Jünger sei ein Nazi gewesen.

Diese Behauptung ist nun definitiv vollkommen falsch. Zu meinen, dass jeder Erzkonservative, jeder Frauenheld, jeder Monarchist oder Demokratieverächter automatisch ein Nazi sei, ist Unsinn.

Vermutlich ist die Sache so, dass Estragon ein Anhänger der marxistischen Faschismustheorie ist und glaubt, dass jeder, den er im Rahmen dieser (missratenen) Theorie als „Faschisten“ bezeichnen muss (z.B. Antikommunisten, Monarchisten, Demokratieverächter), gleichzeitig auch ein Nationalsozialist sei. Das ist nun, wie gesagt, falsch und nebenbei ein schönes Beispiel dafür, dass diese marxistische Faschismustheorie in der Praxis ungeeignet ist, manches zu erklären.

Der Umstand, dass Estragon diesen Theleweit erwähnt hat, zeigt also, dass er erstens vermutlich ein Anhänger dieser Faschismustheorie ist, dass er zweitens kaum was oder auch gar nichts von Jünger gelesen hat (wahrscheinlich von einigen willkürlich rausgesuchten Zitaten abgesehen) und dass ihm drittens wohl nicht so genau bewusst ist, welche Details einen Nationalsozialisten ausmachten.

Ich empfehle ihm, mit den „Marmorklippen“ anzufangen.

@ Wolfgang Wirth

Anhand der Biografie des Herrn Jünger lässt sich natürlich viel in diesen hineininterpretieren (rinks/lechts…). Das erspar ich mir und Ihnen.

Der oben verlinkte Wikipedia-Eintrag ist allerdings ganz nützlich. Unter Stahlgewittern betrachte ich als Zeitzeugenbuch eines hochdekorierten, überlebenden Soldaten, das auf den damals vorherrschenden, vermutlich preussisch-monarchistisch-bürgerlichen, Normen und Werten fusst.

Wolfgang Wirth schreibt :

„Schließlich geht es hier nicht um die Frage, ob Jünger ein Macho war und in traditionellen Männerphantasien und Geschlechtsrollenmustern fest verwurzelt war (ja, das war er),..“

Sie scheinen mit Leben und Werk E.Jüngers recht vertraut zu sein; würden Sie sagen, dass Jünger Lust am Kriege hatte ?

@B.Hohl

16. August 2025 um 21:47 Uhr

Zu Ihrer Frage:

Man muss hier differenzieren.

1. Der junge Ernst Jünger, der von 1914, der betrachtete den Krieg nicht als etwas Schlechtes. Er meldete sich freiwillig – was allerdings damals auch viele andere taten – und erlebte den Krieg im Gegensatz zu Erich Maria Remarque und dem ebenfalls lesenswerten Edlef Koeppen, dessen Buch ich im Schrank habe, auf eine andere Art.

Soweit ich weiß, gab es bei Jünger aber auch in den Kriegstagebüchern von 1914/18 recht unterschiedliche Tage – auch Tage, an denen er das alles nur noch furchtbar fand. Ich meine mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass diese Passagen aber in der Druckausgabe in den 1920er Jahren gekürzt oder entfernt wurden, da sie nicht dem heroischen Bild entsprachen, das sich die Leute nun vom Pour-le-Mérite-Träger Ernst Jünger machten und mit dem er selbst als junger Mann von Mitte 20 auch kokettierte.

2. Ernst Jünger hatte auch zum Thema seines möglichen eigenen Todes im Kriege ein – sagen wir mal – ungewöhnliches Verhältnis. Er hat sich darüber m.W. nur eher indirekt geäußert, aber mir scheint es, dass er durch ein Nahtoderlebnis oder etwas Ähnliches zum Tod ein anderes und eben auch furchtloses Verhältnis gewonnen hatte. Es gibt bei Jünger eine spirituelle Komponente, die vielen entgangen ist.

3. Im Zweiten Weltkrieg trat Ernst Jünger wesentlich weniger militärisch in Erscheinung. Er nahm zwar (ich glaube als Hauptmann) am Frankreichfeldzug teil, des hohen Tempos beim Vormarschs wegen war seine Einheit aber nur kaum/wenig in Kämpfe verwickelt.

Obwohl er vermutlich froh über den Sieg von 1940 war, erkennt man in seinen Kriegstagebüchern („Strahlungen I und II“) keine sonderliche Kriegsbegeisterung und von „Lust“ kann man da wirklich nicht sprechen.

Anschließend war er ausschließlich im Stab der Wehrmachtsverwaltung in Paris mit Büroaufgaben beschäftigt und hatte nie ein Interesse, sich an irgendeinen Frontabschnitt versetzen zu lassen.

Es kommt hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt das NS-Regime innerlich längst ablehnte, auch die „Marmorklippen“ schon fertig hatte. Hitler nannte er in seinen Tagebüchern immer nur „Kniébolo“, das war der Name irgendeines Clowns.

Auch erkannte er recht frühzeitig, dass das Dritte Reich den Krieg verlieren würde. Vermutlich ahnte er das bereits nach seinem schockierenden Besuch an der Ostfront im Dezember 1942, bei dem er anscheinend auch Genaueres über die Einsatzgruppenmorde erfahren hatte. Er war von seinen Pariser Vorgesetzen dorthin beordert worden, weil sie durch ihn glaubwürdige Infos zur tatsächlichen militärischen Lage erhalten wollten.

Anschließend las er viel in der Bibel.

Die nun einsetzenden Niederlagen der Wehrmacht verwundern ihn nicht und im Grunde wartete er nur noch auf das Kriegsende.

Diese innere Distanz zum Krieg nahm 1943/44 noch deutlich zu. Er verfasste im Geheimen jene bekannte Denkschrift mit dem Titel „Der Friede“, die ihn hätte den Kopf kosten können und die trotzdem einigen kritischen Wehrmachtsoffizieren bekannt war.

Die Verschwörer vom 20. Juli hatten zwar zu ihm Kontakt, doch war er nicht in die Pläne eingeweiht worden. Jünger selbst versprach sich von einem Attentat nicht viel, doch das muss hier nicht näher ausgeführt werden.

Ende 1944 fiel sein junger Sohn Ernstel dadurch auf, dass er sich gegenüber anderen Soldaten in dem Sinne geäußert hatte, dass man Hitler vor eine Wand stellen und erschießen müsste. Nur mit viel Mühe gelang es dem Vater, seinen Sohn frei zu bekommen, der dann allerdings wenig später im Zuge einer „Frontbewährung“ in Italien fiel.

Ernst Jünger wurde in dieser Zeit als „wehrunwürdig“ aus der Wehrmacht entlassen.

In der Zeit des Zusammenbruchs und des Einmarsches der US-Armee in seinen niedersächsischischen Wohnort verhinderte er als örtlicher Volkssturmoffizier sinnlosen militärischen Widerstand.

—

Sie sehen also, dass man Ihre Frage nicht eindimensional beantworten kann.

Sehr geehrter Herr Wirth,

Ich danke für Ihre ausführliche Antwort !

Sie schreiben :

„Er meldete sich freiwillig – was allerdings damals auch viele andere taten – und erlebte den Krieg im Gegensatz zu Erich Maria Remarque und dem ebenfalls lesenswerten Edlef Koeppen … auf eine andere Art.“

Zu den jungen Männer die sich damals freiwillig meldeten, gehörten u.a. auch der bereits oben erwähnte Hans Brasch und Adalbert Cohrs ( beide Mitglieder des George-Kreises ).

Beide waren – wie Jünger – glühende Patrioten, hochgebildet und literarisch tätig.

Mich beschäftigt die Frage, warum junge Männer mit ähnlicher politischer Haltung, Intelligenz und Talent, so unterschiedlich auf die Erfahrung „Krieg“ reagieren / „Krieg“ empfinden ( Cohrs desertierte, wurde verraten, gefasst und beging Suizid per Schläfenschuß; zum Verhalten Braschs s.o. ) .

Für beide Männer schien der Krieg insofern tatsächlich „eine reinigende Lauge“ gewesen zu sein, als dieser sie aus ihrem „dogmatischen Schlummer“ bezüglich Deutschland aufrüttelte : Brasch schrieb : „Der Dienst und die Menschen sind schlimm .. „, Cohrs schrieb vor seiner Desertion : “

dass eine Flucht aus diesem Staat in die Schweiz oder sonst ein freies Land als das einzig Gebotene erscheint und die einzige Möglichkeit scheint, die menschlichen Kräfte ungebrochen und ganz vollkommen dem Leben zu erhalten und zu retten. “

Trauen Sie sich eine Meinung zu die erklären könnte, warum der Krieg auf Jünger eine so völlig andere Wirkung hatte, als auf Brasch und Cohrs ?

@B.Hohl

18. August 2025 um 20:46 Uhr

Ich entdeckte Ihre Nachricht erst gerade eben und antwoprte deshalb verzögert.

Brasch und Cohrs kenne ich übrigens nicht.

Sie stellen mir eine schwierige Frage.

Vorweg: Ich habe mich in der Tat ziemlich viel mit Ernst Jünger beschäftigt, das begann schon vor 30 Jahren und ich habe auch viel von ihm gelesen.

Bemerkenswerterweise haben mich aber gerade die „Stahlgewitter“ nicht gereizt. Allerdings habe ich mit „Sturm“ und „Der Kampf als inneres Erlebnis“ andere Texte von ihm zum Ersten Weltkrieg gelesen.

Dies ist jedoch schon so einige Jahre her, sodass ich jetzt ad hoc

nicht wirklich vorbereitet bin.

—

Nun zu Ihrer Frage:

Ohne, dass ich mich jetzt auf andere Autoren stützen könnte, ist meine persönliche Ansicht, dass Ernst Jünger möglicherweise leicht autistische Züge hatte. Vielleicht etwas Asperger.

Er war zeitlebens sehr auf sich selbst bezogen, glänzte auch in seinen Frauenbeziehungen nicht gerade mit Empathie und Rücksichtnahme und war mitunter erst durch wirklich aufwühlende und traumatische Schicksalsschläge wie die Scheidungsabsicht seiner ersten Frau Gretha (1944), den Tod seines ältesten Sohnes (1944) oder die Krebserkrankung und dann den Tod seiner ersten Frau (um 1960) zu erschüttern. Gleiches gilt für den Tod seines Bruders Friedrich-Georg (wohl 1977) der für ihn ein ganz wichtiger Vertrauter war.

Dieser Mangel an Empathie (gegenüber anderen Sodaten, gegenüber Frauen) verringerte sich zwar im Laufe seines Lebens, verschwand m.E. aber nie ganz. Mag sein, dass diese Eigenschaft in seiner jugend noch stärker ausgeprägt war als später.

Er war in hohem Maße kopflastig und ein nüchtern-distanzierte Beobachter. Auch in seinen Romanen und Erzählung wirken die handelnden Personen seltsam unterkühlt.

@B.Hohl

Albert Hofmann und Ernst Jünger haben sich zusammen LSD reingepfiffen und sind beide über 💯 Jahre alt geworden. Der „Jünger“ hatte Lust am Leben und war Dandy, kein klassischer Held, denn die Meisten liegen ziemlich früh unter der Erde und können sich nicht weiter zum 🦋 entwickeln.

Es ist unbedingt erforderlich auf den „Heeresbericht“ von Edlef Koeppen hinzuweisen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Heeresbericht_(Roman)

Er bennent in seinem Roman den Krieg klar als das was er ist -ein Verbrechen.

Die Stärke des Buches ist es, Zitaten aus dem offiziellen Heeresbericht die in den Roman eingestreut sind, die reale Situation vor Ort gegenüber zu stellen, wie sie der Autor erlebt hat.

Civ Div* war bei den US-Marines hat mit der YPG in Syrien, mit YBS im Irak gegen den IS, die Türkei und mit der SSO in der Ukraine gegen Russland gekämpft.

*der Influencer hat auf YouTube über 1 Millionen Follower und ist sauer das welche aus der YBS oder YPG jetzt auf der Seite der Russen das gleiche machen.

Der ist vom eigenen Mindset begeisterter Krieger und erzählt davon.

Ernst Jünger schrieb aus Sicht seiner Zeit, der Umstände, wie er es erlebte und wie er es in der Erziehung und Erfahrung empfand. Er schrieb nicht für heute, damit wir in der Rückschau etwas zum Kritisieren finden.

Man sollte es annehmen als das, was es bestimmt war, ein ehrlicher Tatsachenbericht.

(Am besten uns zur Einsicht, dass Krieg das Schlechteste ist, was der Menschheit passiert.)

@Estragon

Nazi, völliger Schwachsinn!

Ich wette, dass Sie keines der vielen Werke Jüngers je gelesen haben und reden hier von „über 100 Zitaten“… wahrscheinlich haben Sie das aus einer Antifa-Postille, „Fluggi“ in deren Jargon, oder so.

Jünger zog 1934 von Berlin nach Goslar weil die Gestapo ihn in das Visier genommen hatte….

Eumeswil

Ob Nazi oder Kriegsverherrlichung, ob eins der „einflussreichsten deutschsprachigen Werken der Kriegsliteratur“ oder Rehabilitation zur nüchternen „Beschreibung des Kriegsalltages in intensiver, präziser und zugleich dichterischer Kraft“ – hin oder her, mit der nüchternen und tiefgründigen Kritik an der Entmenschlichung durch den Oberstleutnant Franz von Krajewski kommt Jüngers schwülstige Kriegs- und Kameradschaftsromantik einfach nicht mit.

Bei von Krajewski ist alles drin was das Landserherz begehrt. Sachliche Nüchternheit, fast unterkühlt, „kalt wie Stahl“, dennoch emotional berührende Kameradschaft, menschliches Leid, viel Eisen, Glaube, Spiritualität, auch Kosten, Hoffnung, Zukunft, etc. grandios verdichtet zum Ultra-Realismus – „eine fast klinische Studie der Etappensäue“.

https://www.youtube.com/watch?v=DI2OzhBnjfQ

Mikrowelle schreibt :

„Bei von Krajewski ist alles drin was das Landserherz begehrt.“

Woher wissen Sie das ? Sind/waren Sie Soldat ? Weckt die Lektüre in Ihnen sowas wie eine Sehnsucht nach Krieg ?

Leider kann ich den Link auf meinem PC nicht öffnen, und Suchanfragen im Browser geben zu

„Oberstleutnant Franz von Krajewski “ nichts her .

Sind Sie über dessen Lebensweg im Bilde ? Hat er den WK1 überlebt ? Welche Stellung nahm er in Nazi-Deutschland ein ?

Sorry, das youtube-Video ist eine humorvolle Satire auf den Kriegs- und Heldenkult, „Franz von Krajewski“ eine Fantasiefigur, die aber ganz gut passt zu diesem Artikel über Jünger und die angeblich so „nüchternen“ Betrachtungen aus seinem Kriegstagebuch. Das habe ich stellenweise gelesen, da ich Jünger gar nicht kannte, Soldatentum verherrlichende Landser-Heftchen aber schon.

Warum der Link bei Ihnen nicht funktioniert weiß ich nicht. Vielleicht sollten Sie es auch besser nicht anschauen.

Mikrowellee schreibt :

„Sorry, das youtube-Video ist eine humorvolle Satire auf den Kriegs- und Heldenkult,“

Dann ist ja alles gut, ich dachte schon, sie seien ein Militarist.

Dank Kiesewetter und Co. vermute ich mittlerweile hinter jeder braven Bürgerfassade einen sadistischen Landser.

Schade, dass der Link in meinem Browser nicht funktioniert; hört sich interessant an.

Ganz wunderbar. Volltreffer.