Wer sich die Zeit nimmt, auf seinen eigenen Füßen Strecke zu machen, der findet nicht nur versteckte Orte, sondern auch zu sich selbst.

So in etwa sieht der Journalist und Autor Sebastian Schoepp das Gehen oder Wandern. Er war auf Straßen und Pfaden in Deutschland unterwegs. Dort fand er zur Ruhe und ein Land, das weniger hysterisch ist, als es die veröffentlichte Meinung oft abbildet.

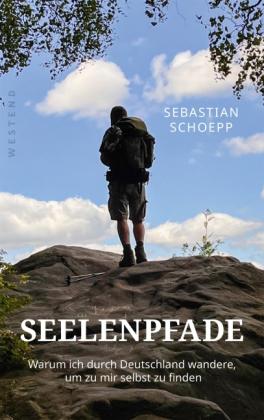

Roberto De Lapuente hat mit ihm über sein neues Buch »Seelenpfade. Warum ich durch Deutschland wandere, um zu mir selbst zu finden« gesprochen.

De Lapuente: Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie beschreiben, wie Sie sich Deutschland erwandert haben – eigentlich war es auch Fluchtbericht. Sind Sie auf der Flucht, Herr Schoepp?

Schoepp: Zunächst war das stille, mehrtägige Wandern durch deutsche Mittelgebirge für mich ein Ausgleich zur hektischen Vielfliegerei meines Berufes als Redakteur für Außenpolitik bei einer großen deutschen Tageszeitung. Mit der Zeit habe ich dann festgestellt, dass sich in meinem Inneren etwas zurechtrückt, wiederherstellt, wenn ich langsam und meditativ vor mich hinwandere. Mit der Zeit ist in mir dann der Wunsch gewachsen, diese innere Entspanntheit, diesen gemächlichen Rhythmus auch auf mein Berufsleben zu übertragen. Ich habe die Zeitung verlassen, mich selbständig gemacht und gelernt, mit weniger auszukommen. Dafür ist Wandern eine gute Übung, man kann ja nur mitnehmen, was man auf dem Rücken tragen kann, es ist also eine Art Besinnung auf unsere Grundbedürfnisse. Insofern war es ein Ausstieg oder eine Neuorientierung im Leben, das gefällt mir besser als der Begriff »Flucht«.

»Das Wandern ist eine Absage an das Immer mehr«

De Lapuente: Gehen wir zu wenig?

De Lapuente: Gehen wir zu wenig?

Schoepp: Ob »wir« zu wenig gehen, weiß ich nicht; dies beinhaltet eine Wertung. Wie viel ein Mensch gerne geht, hängt von seinen Bedürfnissen, seinem Zeitbudget, seinem Fitnessstand ab. Ich würde sagen: Jeder noch so kleine, zu Fuß zurückgelegte Weg ist ein Gewinn – wenn man sich dabei Zeit lässt und sich erlaubt, ein wenig auf sein Inneres zu lauschen. Vielleicht stellt man dann ja fest, dass man gerne auch weiter und länger wandern würde. Wichtig ist es, nett zu sich selbst zu sein.

De Lapuente: Das Wandern begreifen Sie auch als Absage an die moderne, schnelllebige Welt, in der man allverfügbar und allpräsent sein soll, zu allem eine Meinung hat – und möglichst nur die richtige Meinung ausposaunt – und ständig von neuesten Produkten zugedeckt wird. Hat das Wandern Sie von unserer zeitgenössischen Welt entfremdet? Können Sie überhaupt noch zurück, ohne seelischen Schaden zu erleiden?

Schoepp: Das Wandern ist für mich in der Tat eine Absage an das »Immer mehr«, das unseren Planeten an den Rand des Kollaps‘ gebracht hat. Gehen ist langsam, wer geht, kauft nicht und strebt auch nicht unbedingt nach Superlativen. Ich begreife das Wandern durch deutsche Mittelgebirge deswegen durchaus als stillen Protest gegen den »Beschleunigungstotalitarismus« unserer Zeit, wie es der Soziologe Hartmut Rosa mal ausgedrückt hat. In die hektische Medienwelt will ich garantiert nicht zurück, und ein Flugzeug besteige ich freiwillig auch nicht mehr. Ich will aber nichts predigen. Das Buch erzählt meine Geschichte, und wenn jemand etwas damit anfangen kann und es künftig auch ein weniger langsamer versucht – schön! Aber man kann niemanden zu seinem Glück zwingen.

De Lapuente: Das ganze Unglück der Menschen rühre allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. So sah es jedenfalls der Philosoph Blaise Pascal einst. Würden Sie dem entgegensetzen, dass das Unglück der Menschheit daher rührt, weil das Gehen immer mehr zu einer lästigen Begleiterscheinung unserer Existenz degradiert wird?

Schoepp: Eigentlich ist Gehen die natürlichste Fortbewegungsart des Menschen, deswegen tut es so gut. Es bringt uns in Kontakt mit unserem nomadischen Erbe. Der Vielwanderer Bruce Chatwin hat behauptet, dass deswegen Kinder weniger schreien, wenn sie umhergetragen werden, in ihnen sei dieses Erbe noch wach. Tatsächlich aber ähnelt unser Gehen im Alltag eher einer lästigen Pflicht, es beschränkt sich auf die Überwindung von Distanzen: Treppe hoch, Treppe runter, noch schnell zum Einkaufen, der Straßenbahn hinterhersprinten, Mülltonne rausstellen, die Hemden aus der Reinigung holen oder beim Nachbarn die Sendung einsammeln, die die gestresste Paketbotin hinterlassen hat. Diese Art des Gehens fühlt sich mehr an wie ein Rennen, Hetzen, Abliefern. Das ist sehr schade.

»Das Wirtshaussterben ist dramatisch«

De Lapuente: Können wir dagegen so viel tun? Stichwort: Hamsterrad.

Schoepp: Wir könnten einfach wieder versuchen, bewusster zu gehen und gewahr zu werden, wie wohl wir uns dabei fühlen. Der amerikanische Naturphilosoph Henry David Thoreau hat empfohlen, wir sollten jeden noch so kleinen Weg im Bewusstsein eines großen Abenteuers angehen. Sich Zeit lassen, die Nase in den Wind halten, die Blümchen am Wegesrand begutachten, die Paketbotin grüßen, auf der Wiese die Schuhe ausziehen – dann macht der Gang zum Einkaufen oder zur S-Bahn vielleicht plötzlich sogar Spaß. Es muss ja nicht gleich die Alpenüberquerung sein.

De Lapuente: Technologiefreunde würden sagen: Gefahren zu werden ist einfach nur der Fortschritt der Last namens Gehen. Betrachtet man aber das händische Schreiben mit dem Tippen eines Textes: Schon das unterscheidet sich fundamental und ist nicht einfach nur die Fortentwicklung. Wer mit der Hand schreibt, nimmt sich Zeit, muss neben dem Inhalt auf Schriftbild und zu unterlassende Fehler achten: Es beansprucht mental viel mehr. Würden Sie das auf das Wandern übertragen wollen?

Schoepp: Unsere Handschrift sagt sehr viel über uns aus, über unser Wesen, unsere innere Stimmung. Das gilt auch für unseren Gang zu Fuß. Rase ich nach vorne gebeugt durch die Gegend? Oder schlendere ich entspannt dahin und sauge die Umgebung in mich auf? Ein bisschen Selbstbeobachtung kann da sehr hilfreich sein und sogar Haltungsschäden korrigieren. Wer wandert, guckt außerdem genau, wo er hintritt. Wir entwickeln dadurch eine Beziehung zu dem Pfad, den wir entlanggehen, zu dessen Erhalt wir durch das Gehen beitragen. Auf einer längeren Wanderung wird der zurückgelegte Weg idealerweise zur einer Art linearem Territorium, das uns gehört, solange wir darauf unterwegs sind. Im besten Fall fühlt sich das an wie Heimat.

De Lapuente: Beim Durchwandern Deutschlands ergeben sich natürlich auch Geschichten, die gewissermaßen am Wegesrand geschehen. Wie erleben Sie Deutschland, die Stimmung im Lande also, wenn Sie sich Deutschland per pedes erschließen?

Schoepp: Grundsätzlich habe ich eine bessere Stimmung vorgefunden, als ich erwartet hätte. Es gibt, gerade in der Provinz, tolle Versuche, das Leben individuell zu gestalten, alte Bausubstanz zu retten, etwas aus der Umgebung zu machen. Die Klage über verfallende Infrastruktur ist allerdings berechtigt. Halbe Dörfer stehen leer, nicht nur in Brandenburg, sondern auch am Rhein, eine Folge der Sogwirkung der Ballungsräume. Doch das eröffnet auch Nischen für neue Lebensentwürfe. Man findet günstigen Wohnraum und Entfaltungsmöglichkeiten, es braucht halt etwas Mut, sich auf die Provinz einzulassen. Dramatisch ist leider das Wirtshaussterben, natürlich eine Folge der Corona-Pandemie, aber auch der Regelungswut, die das Leben als Gastronom zu einem kaum noch kalkulierbaren Abenteuer macht. Viele der Gasthöfe, in denen ich noch wenigen Jahren übernachtet habe, gibt es nicht mehr. Dann bleiben nur noch Monteurswohnung und Dönerbude. Das ist schade.

»Wandern bekam mit der Industrialisierung seine eskapistische Note«

De Lapuente: Wie schwierig ist es heute, unberührt von asphaltierten Realitäten, noch zu wandern? Der Wanderer ist ja, wie vieles in unserer Zeit, eine aussterbende Art.

Schoepp: Ist er eigentlich nicht. In den Münchner Hausbergen, im Chiemgau oder im Allgäu ist Wandern Breitensport, ja Massenvergnügen, dort stehen Sie am Wochenende Schlange am Gipfel. Ganz anders die Situation in den Mittelgebirgen: Da sind Sie oft tagelang allein unterwegs und kommen sich in der Tat vor wie »Der letzte Fußgänger« von Heinz Erhardt. Überraschend ist für mich immer, wie schnell man den »asphaltierten Realitäten«, von denen Sie sprechen, entkommen kann. Eben latscht man noch durch Siedlung oder Gewerbegebiet – und schon verschluckt einen die Wildnis. Deutschland ist viel verkrauteter, einsamer, zugewachsener als viele denken.

De Lapuente: Ist »das Wandern« eine deutsche Institution? Ich kann mich zum Beispiel nicht entsinnen, dass in meiner spanischen Familie je jemand gesagt hätte, er ginge wandern. Spazieren ja – aber wandern, das ist doch was Spezifischeres als nur herumzugehen …

Schoepp: Wandern ist ja eine vergleichsweise neumodische Erfindung. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts ging nur, wer musste – zu Fuß laufen galt als sozial deklassierend. Als die ersten Dichter auf der Suche nach Innerlichkeit und Erkenntnisgewinn in der Natur wandern gingen, wurden sie ausgelacht. Doch dann kam die Industrialisierung und damit das Bedürfnis, der Welt der Fabriken, der Schlote, Eisenbahnen und Werkshallen zu entfliehen. Wandern bekam seine eskapistische Note. Das war vor allem dort der Fall, wo die Industrialisierung besonders schnell voranging – also in Deutschland, England und Frankreich. In Spanien hat es etwas länger gedauert, außerdem lädt das Klima im Süden nicht gerade zum Zu-Fuß-Gehen ein. In kühlen und bergigen Nordspanien, etwa im Baskenland, hat senderismo aber nach meiner Beobachtung durchaus seine Anhänger …

De Lapuente: Ab wann wird aber dann das Gehen zum Wandern?

Schoepp: Gute Frage. Manche sagen, sobald es anstrengend wird. Proviant gehört vielleicht dazu, Schuhe, die über die Knöchel gehen, Rucksack und Karte, heute eher die Wandern-App. Aber im Grunde ist die Grenze willkürlich gezogen. Der Schotte Stephen Graham, der das vorrevolutionäre Russland durchwandern hat, also nicht gerade faul war, schrieb, er bevorzuge sauntering, also Schlendern, vor hiking, das immer einen Leistungsgedanken beinhalte. Ich würde sagen: Wir sollten die Begrifflichkeiten nicht so eng sehen, sondern einfach loslaufen. Vielleicht wird ja aus dem Spaziergang dann von ganz alleine eine Wanderung.

Sebastian Schoepp ist Schriftsteller und Wanderer. Bei Westend sind bisher von ihm die Titel „Das Ende der Einsamkeit“ (2011), „Mehr Süden wagen“ (2014), „Seht zu, wir Ihr zurechtkommt“ (2018) und „Rettet die Freundschaft“ (2022) erschienen. Früher war er auch Journalist und hat unter anderem für das Argentinische Tageblatt, La Prensa und die Süddeutsche Zeitung geschrieben, bei der er lange Jahre als außenpolitischer Redakteur für Spanien und Lateinamerika zuständig war. Außerdem hat er an der Universität Barcelona Journalismus gelehrt. Mittlerweile lebt er in einem kleinen Ort bei München, in dem man alles zu Fuß erledigen kann und wo er als selbständiger Autor, literarischer Coach, Lektor und Moderator arbeitet.

Ähnliche Beiträge:

- Warum Gehen subversiv ist

- Akt der Zärtlichkeit

- Hauke Ritz: »Der europäische Niedergang ist mit dem Ausschluss Russlands aus Europa verknüpft«

- Lass den Geist wandern

- »Mittlerweile sehe ich es als Privileg, nicht privilegiert aufgewachsen zu sein«

Etwas abseits der gewohnten, hier publizierten, Pfade.

Danke sehr für die Veröffentlichung und das nette Gespräch.

Der Dialog überträgt, analog einem alternativen Wort zum Sonntag, einen starken Hauch von Friedfertigkeit und Gelassenheit.

[+++++]

Besonders die letzten beiden Sätze! 😉

„Bis Anfang des 19. Jahrhunderts ging nur, wer musste – zu Fuß laufen galt als sozial deklassierend.“

Ich würde sagen da hat sich bis heute nichts dran geändert.

Allerdings empfinde ich das als extrem bereichernd – wenn es anders wäre, würde die Qualität der „Flucht“* aus dem »Beschleunigungstotalitarismus« (schöne Bezeichnung für den allgemeinen Wahnsinn) deutlich gemindert sein.

*eigendlich auch so eine umgedrehte Bedeutung des Wortsinns.

Wer flieht und wer läßt sich auf die traditionelle Perspektive ein???

Dem schließe ich mich an.

Das im Interview Geäußerte ist leicht nachvollziehbar, auch wenn nicht jeder die entsprechende Möglichkeit dazu hat (denn nicht jeder hat die entsprechende Natur in der Nähe und für eine mehrtägige Wanderung braucht es zumindest ein Minimum an Ausrüstung – die muss man sich halt auch erstmal leisten können).

Aber dieses allgemeine ‚Runterfahren‘ und Reduzieren ist mir schon sehr sympathisch. Das ist auch eins der Dinge, die ich im Alltag extrem vermisse : wirkliche und tiefgreifende Stille zu erfahren.

Ich bin einige Jahre, ehe mir meine Erkrankung das verunmöglichte, fast alle Strecken durch Berlin zu Fuß gegangen. Man bekommt wunderbar den vorher belasteten Kopf frei, hat schöne Begegnungen und auch körperlich war es eine Wohltat. Jetzt versuche ich, mit Stock, wenigstens kleine Strecken zu genießen.

Ja, Gehen ist Meditation.

Dandy Tippelei mit Spazierstock und Hut, seit dem die Menschheit von der Bäumen gestiegen ist sind wir zum aufrechten Gang verdammt, mit Cassiopeia auf der Flucht vor dem Lebenszeitdiebstahl.

Was der Autor beschreibt ist ein freiwilliger Gewaltmarsch aus selbstgewählter Abhängigkeit siehe auch hier : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschland_umsonst

„Wer sich die Zeit nimmt, auf seinen eigenen Füßen Strecke zu machen, der findet nicht nur versteckte Orte, sondern auch zu sich selbst.“

Sich selbst zu finden ist ein Prozess, der aktiv im Ich und durch Selbsterkenntnis stattfindet. (Wieder)Finden kann man allerdings nur, was man dereinst „besaß“ und dessen verlustig ging oder sich dessen zumindest bewusst war.

Und das ist keineswegs Mangel an Zeit oder Möglichkeiten zur inneren Entspannung/Einkehr, sondern die fehlerhafte oder nie erlernte/vermittelte Priorisierung von Inhalten und Erkenntnis bezüglich wichtig/notwendig/überflüssig.

Wenn die soziale und allgemeine Kompetenz bereits im Kleinkindalter via Smartphone/Tablet antrainiert wird, adulte „Freundschaften“ über Apps gepflegt werden, Kinderstube, Gegenseitig- und Freundlichkeit ein Buch mit 7 Siegeln ist und Natur als gefährliches und radikal zu bezähmendes Übel begriffen wird, dann endet auch die längste (geistige) Wanderung in einer Sackgasse – oder vielmehr einem Kreis!

Ach ja – es bleibt für den Rest an deutscher Natur (die täglich zwecks Bebauung massiv beschnitten wird) zu hoffen, dass kein Hype für’s Wandern* generiert wird, da diese andernfalls bald wie am K1 aussehen und noch schneller Geschichte sein wird.

* ein Beginn (per pedes) wäre u.U., Kinder, die zur Schule gefahren werden, bis wahnsinnig lange 50m laufen zu lassen, statt sich im McSchoolDriveIn zu bekriegen (obwohl ein Parkplatz in der Nähe zur Verfügung steht). Oder sie wenigstens aufrecht sitzend statt liegend im Lastenrad zu transportieren (es sei denn, dies ist eine Vorbereitung auf die künftige Work-Life-Balance.)🤣

Im Englischen dann oft als hidden/lost places tituliert sind eine Gewähr dafür, dass man u.U. ziemlich viel Leute trifft.

Sie haben m.M.n. ja (größtenteils) durchaus recht mit dem in Ihrem Kommentar Geäußerten.

Das steht für mich allerdings nicht im Widerspruch zu dem von Ihnen zitierten Satz.

Stimmt. Ich selbst bin viel gewandert und zwar wollte ich meinen Aquariumfischen etwas Besonderes bieten. Das beste Wasser sei das aus Quellen im Wald, wurde mir gesagt. Was die Fische durchaus honorierten. Die gediehen prächtig.

Auch das Private ist politisch und da muss natürlich gefragt werden, ob Wandern rechts ist. Ist eigentlich vom Tisch, seit die AfD die Bühne betreten hat. Wandern wäre eine Verharmlosung des Zustands des Unterdrücktseins und außerdem war das ja während Corona erlaubt. Die AfD wandert nicht.

Hingegen die Fridays for Future müssten eigentlich. Was soll man in den Ferien machen, wenn man nicht auf die Seychellen fliegt? Da könnte man Seminare abhalten und dann wandern. Wobei mit den Naturfreunden auch eine Infrastruktur bereit stünde, mit einem Träger, der das Vorhaben mit Sicherheit unterstützt. Und überdies: wer wandert, schaut nicht ins Handy. Und er hat dem Konsumterror getrotzt.

Und überhaupt wäre das integrativ. Wer einen deutschen Pass will, muss 500 Kilometer gewandert sein. Könnte man so festlegen. Denn die Ankömmlinge haben es derzeit mit Integrationsbeauftragten, Sprachklehrern und Jobcentern zu tun. Was eben die Integration nicht fördert. Und nebenbei wäre es abschreckend für die, die wir hier nicht wollen.

Dschihadisten wandern nicht. Sind ja Frauen dabei.

Ich persönlich bin immer froh darüber, dass nicht Hinz und Kunz durch die Gegend wandert.

1995 war ich in den Pyrenäen und 1996 in Asturien und Galizien und dabei jeweils auch auf Wegen unterwegs, die zum Santiago-Wegenetz gehören. das habe ich sehr genossen. Ca. 15 Jahre später noch einmal in den gleichen Gegend, teilweise sogar identische Wegstrecken – es war teilweise der Horror.

Leute, bleibt zuhause! Oder fahrt nach Barcelona.

Es braucht nicht nur Mut, sich auf die Provinz einzulassen, es braucht auch das nötige Kleingeld. Man lebt wortwörtlich am Arsch der Welt, wo jede elementare Dienstleistung (Nahrungsmittel, Post, ÖPNV) schon vor Jahrzehnten wegrationalisiert wurde und muß froh sein, wenn man einigermaßen schnelles Internet hat, mit dem man die Grundversorgung sicherstellen kann und sich fragt, ob die Großstadtyuppies bei Heise noch alle Latten am Zaun haben, wenn sie neben der total vor die Wand fahrenden Energiewende samt E-Auto-Hype jetzt auch noch die Abschaltung des DSL Netzes herbeischreiben wollen. Zudem kommen gerade für den Erhalt von Bausubstanz erhebliche Kosten zusammen, die in den nächsten Jahren mit den energetischen Vorgaben, die für viele Gebäude schlicht unwirtschaftlich umzusetzen wären, noch rapide steigen. Und bist du nicht konsum-willig, dann kommt die Politik eben mit Gewalt!

Es war schon immer so und ist völlig legitim, dass die im Elternhaus geknechteten Jungen in „die große weite Welt“ hinaus wollten, so sie denn eigenständig den Weg fanden.

Allerdings war/ist ab 30jährigen durchaus eine Tendenz erkennbar, wieder „auf’s Land“ entfliehen zu wollen.

Es ist lediglich eine Frage der persönlichen Gewichtung: schlecht , aber irgendwie versorgt im Moloch oder besser, aber mit hinnehmbaren Einschnitten leben zu wollen.

Die eierlegende Wollmilchsau, die auch noch fliegen kann, wird es selbst unter den besten Umständen niemals geben.

„….und muß froh sein, wenn man einigermaßen schnelles Internet hat, mit dem man die Grundversorgung sicherstellen kann…“

Uiuiui – also wenn „das Internet“ bereits die Grundversorgung an sich gerissen hat, dann ist es ohnehin zu spät.

Allerdings könnte man in einem Muster(an Gemeinschaftssinn)-Dorf erwarten, dass es kein Problem darstellen sollte, z.B. für die wenigen, die nicht motorisiert oder zu alt/krank sind, MIT (rotierend) einzukaufen.

Leider, leider fehlt dazu das Interesse für andere und Eigeninitiative an allen Ecken und Enden!

Am besten drückt es wohl der Rat aus, niemals nach Hilfe zu schreien (da das eher eine Narkolepsie auslöst ), sondern Feuer.

Wenn aber nicht die eigene Bude abfackelt, hat sich das Problem bereits wieder erledigt. Denn: Nehmen ist seliger denn Geben – selbst Aufmerksamkeit!

P.S.

Ob sich Bausubstanz innerhalb eines Stadtgebietes oder eher ländlich befindet, hat 0,0 Einfluss auf die entstehenden Kosten.

Wer über Zeit frei verfügen kann und sich leisten kann nicht immer den Einkommenspfad verfolgen zu müssen, sollte so viel wie möglich wandern bzw. zu Fuß gehen.

Wichtig ist daß man so viel wie physisch, mental, und Lebensweise zu Fuß geht wo auch immer möglich und wenn keine Eile geboten ist. Das ist leider im Erwerbsalter nur beschränkt möglich, aber sollte doch so viel wie möglich schnelleren Fortbewegungsarten vorgezogen werden.

So ist meine Erfahrung. Ich bin nun 75 und komme seit 13 Jahren gut und gern ohne Auto aus. Ich erledige alles nötige jeden Tag zu Fuß, und für weitere Strecken nehme ich ein Taxi, immer kostengünstiger als eigenes Auto.

Mehrtägiges Wandern mag ich nicht weil ich gerne abends in meiner eigenen Wohnung entspanne als in fremder Umgebung den Feierabend und die Nacht verbringe wobei Gemütlichkeit viel seltener aufkommt als zu Hause eben.

Fazit: Wer unbedingt lange Strecken wandern möchte soll es tun, aber viel Spazierengehen, eile und verweile, atme, denke, und erledige ohne Hast tut auch genauso gut….muß nicht immer gleich in Gipfelstürmen ausarten…jedem das seine eben..aber vorzugsweise zu Fuß, alles was geht, klappt prima, für mich jedenfalls:))

Ich laufe sehr sehr gerne. Allerdings ist es in München fast nicht möglich, zu Fuss zu gehen, ohne bei jedem Zentimeter „Spurwechsel“ wie auf der Autobahn einen ständigen Schulterblick machen zu müssen, weil Arschloch-Radfahrer einen sonst über den Haufen fahren. Da diese Leute im Auftrag des Herrn unterwegs sind (meinen sie zumindest) tun Stadtverwaltung und Polizei dagegen genau gar nichts.

Es gibt nichts, was ökologischer wäre, als zu Fuss zu gehen. Besonders lächerlich finde ich junge Menschen mit E-Bikes, die mit Zentimeterabstand an einem vorbeirasen, ohne dabei auch nur zu schwitzen. Aber einen gefährden, ja das können die schon!

In meinen Augen ist die Kombination Kapitalismus/Klimagedöns nicht nur absolut toxisch, was das Abzocken der Normalbürger angeht, sondern auch gesellschaftlich zutiefst egoman, asozial und in der Konsequenz auch darwinistisch, weil sich den grünen Life-Style (mehr ist es ja nicht) nicht jeder leisten kann (vom Geld her nicht, aber von der Gesundheit und Jugend her auch nicht). Mich kotzen diese neoliberalen rücksichtlosen egomanen grünen Herrenmenschen, die offenbar glauben, selbst niemals alt und gebrechlich zu werden, täglich mehr an!

Die Idee des „Schlenderns“, die im Interview angesprochen wird, ist mir sehr sympathisch, eben weil sie keinen Leistungsgedanken beinhaltet.

Es geht ja darum, zu sich selber kommen, die Natur und die Umgebung auf sich wirken zu lassen und seinen gewohnten Alltag hinter sich zu lassen. Dasselbe gilt für mich auch beim Fahrradfahren.

Leider gibt es eben oft nur noch diese Leistungsmenschen in der Natur, ob das nun schreckliche Jogger mit Trackingarmbändern sind, gestresste „Aktivrentner“ mit Skistöcken oder verbissene Rennradfahrer.

Naja, Hauptsache man ist selber nicht so und lässt sich davon nicht runterziehen.

Ich mache auch viele Trekkingtouren. Wir haben schon die ganzen Balkanstaaten durchwandert, auch Frankreich und Italien. Die letzten Jahre gings durch Russland: Sibirien, Ural, dieses Jahr ist Kamschatka dran.

Zwischen den großen Touren wandern wir tage- und wochenlang durch die deutschen Mittelgebirge.

Für mich auch immer eine Möglichkeit wieder Distanz zu gewinnen.

Sehr schön und sehr richtig… Aber ohne solche Sätze, die ja die falschen Denkbereiche wieder mit hineinzieht, wär er noch schöner: “ Ich begreife das Wandern durch deutsche Mittelgebirge deswegen durchaus als stillen Protest gegen den »Beschleunigungstotalitarismus« unserer Zeit, wie es der Soziologe Hartmut Rosa mal ausgedrückt hat.“

Protest ist nun mal Teil der falschen Welt die man zurück lassen sollte…

Alles eine Frage der Sichtweise.

Der Protest und der Widerstand zieht sich immer wieder durch mein ganzes Leben.

Auch, oder gerade weil ich soviel in der Welt unterwegs war.

Gewandert bin ich dabei eher selten, da ich immer gerne mit der Enduro unterwegs war.

Ich bin ein Kind der Fortbewegungsmittel (Autos, Geländewagen und Motorräder, Schiffe, Boote und Flugzeuge, habe alle Scheine und Klassen, soweit möglich, weil ich der ultimative Driver, Pilot Kapitän, schon immer war) und ich halte diese Erfindung immer noch für die beste Möglichkeit, ganz individuell die ganze Welt kennenzulernen.

Das ging auch immer mit relativ wenig Geld, wenn man weiß wie man mit der autochtonen (ich liebe diesen völlig bescheuerten Begriff 😉 )Bevölkerung redet.

Deswegen, weiß ich ja auch, wieso und warum es so schlecht um die Welt steht.

Nur, im deutschen Mittelgebirge bin ich wirklich nie gewesen….. lächel

Schön, wenn man so weise werden kann.

„Ich bin ein Kind der Fortbewegungsmittel (Autos, Geländewagen und Motorräder, Schiffe, Boote und Flugzeuge, habe alle Scheine und Klassen, soweit möglich, weil ich der ultimative Driver, Pilot Kapitän, schon immer war) ..“

Fehlt da nicht was in der Aufzählung?🧐

Was ist mit Raketen und Unterwasserseefahrt? Kann es gar sein, dass Sie ’69, also vor 1974, der (jüngste, aber geheime) „Dritte Mann“ auf dem Mond waren?

Wenn ich’s jemandem zutrauen würde, vor allem den Ritt auf einer Kanonkugel, dann zweifelsohne…👍

Nein, die Amis waren nie auf dem Mond.

und alleine hatte ich keine Lust, ich brauch Gesellschaft

Aber Unterwasserschweißen kann ich, hab ich in Marseille gelernt.

Den Tauchschein hatte ich wirklich ganz vergessen.

Ich bin auch noch Tennislehrer Testfahrer, (alle Lizensen), Tontechniker, Gastronom, Auto und Triebwerksmechaniker, Enduroguide, Pilot, (PPL CPL ATPL), Eventmanager, DJ, Übersetzer, Und Taschenlampenverkäufer.

I

Unterwasserschweiß-Pilot/Kapitän/Driver – alle Achtung.Was es nicht alles gibt!

Aber wo bleibt in diesen Fällen das „Fortbewegungsmittel“?

(Das Erkennen von Ironie und der korrekten Zurordnung vom „Ritt auf der Kanonenkugel“ ist noch ausbaufähig .😉😁)

P.S. „..hab ich in Marseille gelernt…“ Es wird wohl niemanden geben, der Ihre Lebensgeschichte nicht kennen würde – so oft wie diese wiederholt wird. Empfehle daher das Schreiben von Memoiren für die breite Masse.

Nein, geht nicht.

Da, müsste ich mich jedes mal umdrehen wenn ich das Haus verlasse.

Ich lehne mich eh schon viel zu sehr aus dem Fenster.

Trotzdem, verorten mich hier manche immer noch Leute als Kommunist und keinesfalls als Anarchist.. 🤣

In meiner Welt lebt man halt anders. Ich sage zB, dass diejenigen die behaupten sie wüssten, dass die Amis auf dem Mond gelandet sind, da eine falchaussage machen, denn „wissen“ tun is es nicht.

Du hingegen bist als Denker eindeutig disqualifiziert, weil du Sätze benutzt benutzt wie: „Nein, die Amis waren nie auf dem Mond´“. Das zeigt, dass du auch zu den Dummen gehörst, denn WISSEN tust du das nun mal nicht. Genau das unterschiedet Intelligente von der Masse der Blöden, Intelligente sind sehr skeptisch, sie versuchen zu wissen was sie alles nicht wissen.

So weiss ich es zB zwar nicht, aber ich gehe mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass ich in mehr Länder der Welt gelebt habe als du. Unter „leben“ verstehe ich mindestens ein Jahr

Also ich bin viel draußen. Es entspannt mich so, dass ich es anderen nicht mal erzählen muss …