David Höner ist Koch. Vor bald 20 Jahren gründete er eine Organisation, die in Krisengebieten zwischen Betroffenen vermitteln möchte: Und zwar über den Umweg der Kulinarik und Gastronomie.

Roberto De Lapuente hat sich mit ihm unterhalten.

De Lapuente: Sie errichten Restaurants an Orten, wo sonst niemand ein Restaurant eröffnen würde – aus gutem Grund: Die Restaurants sollen zu einem Ort des Friedens oder wenigstens der Befriedung werden. Dort versammeln sich verfeindete Gruppen, um miteinander zu essen und Speisen vorzubereiten?

Höner: Dazu würde ich ein paar Vorbemerkungen machen. In unserer Welt ist ein Restaurant ein Ort, an dem Essen und Getränke verkauft werden. Das ist mal liebevoller und mal weniger. Ein Schnellimbiss verkauft in kurzer Zeit sein günstiges Angebot, ein Gourmet-Tempel setzt auf edle und teure Produkte, die im entsprechenden Interieur, zubereitet von Köchen, die ihre Arbeit als Kunst verstehen, zu hohen Preisen serviert werden. In unserem Fall ist das nicht so. Die Cuisine sans frontières (CSF) versteht sich vor allem als Gastgeber. Wir laden die Menschen ein. Unsere Preise liegen meist unter den Herstellungskosten. In fast allen Kulturen der Welt gibt es die Rolle des Gastgebers, sei es in der Familie, im Stammesverband, in religiös-kulturellem Kontext oder eben in der Rolle des Wirtes, der sein Leben als Gastgeber verdient.

»Essen und Trinken sind der kleinste gemeinschaftliche Nenner«

De Lapuente: Was macht das Essen zu einem Botschafter des Friedens, Herr Höner?

Höner: Der klassische Dorfgasthof ist eine kulturelle Drehscheibe. Es gibt den Stammtisch, Hochzeiten und Vereinsfeste werden gefeiert, politische Versammlungen werden veranstaltet. Man kann zusammen Karten spielen, im Keller ist die Kegelbahn, im Sommer wird im Biergarten zum Tanz geladen und sollte man dereinst abtreten, treffen sich hier die Hinterbliebenen, um sich zu erinnern und auf diese Erinnerungen anzustoßen. Im Wirtshaus darf man sich streiten, Pläne schmieden, sich verlieben oder sich einfach betrinken. Die »Gaststube« in der man sich unter dem Schirm des Gastgebers versammelt, der Infrastruktur und in gewisser Weise auch Schutz bietet. Es ist eine Binsenwahrheit: Das Restaurant, die Kneipe, das Wirtshaus sind Orte der Begegnung. Essen und Trinken sind der kleinste gemeinschaftliche Nenner aller Menschen. Darauf baut auch das Gasthaus auf. Der Bauer trifft sich mit dem Bürgermeister zum Bier, die Buchhändlerin mit der Apothekerin zu Kaffee und Kuchen, der Unternehmer lädt seine Kunden ein. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Je stabiler und gesünder ein Gemeinwesen ist, desto lebendiger ist der Treffpunkt. Dazu kommt auch noch, dass dieser soziale Treffpunkt Traditionen aufrechterhält. Musik wird gemacht, Bilder der eigenen Vergangenheit hängen an den Wänden. Unambitioniert setzen sich Geschichte und Gegenwart zum eigenen, ganzheitlichen Bild zusammen. Wir kennen das. Wer ein solches Lokal betritt, weiß schnell, wo man sich befindet und wessen Geistes Kind der Wirt und seine Kundschaft ist.

De Lapuente: So weit, so gut – aber dort, wo Sie Lokale eröffnen, findet man diese intakten Gegebenheiten im Regelfall nicht mehr vor. Aber sie möchten Sie wieder schaffen?

Höner: Genau, denn wenn nun durch äußere Umstände, seien es Konflikte oder Naturkatastrophen, die Zivilgesellschaft zerbricht, lassen sich diese Begegnungsorte nicht mehr halten. Die Gemeinschaft löst sich auf, hat keinen offenen Mittelpunkt mehr, jeder ist sich selbst der Nächste. Dass Gemeinsamkeit stark macht, ist trotzdem nicht vergessen. Folglich ist es notwendig, diesen Ort neu zu erfinden. In einer gespaltenen oder Not leidenden Gesellschaft braucht es dazu neutrale Gastgeber. Hier kommt die Cuisine ins Spiel. Das Restaurant ist der neutrale Boden, auf dem sie steht.

»Wir stellen uns nicht mit einem Bratwurststand zwischen die Fronten«

De Lapuente: Wie gehen Sie das an?

Höner: Es braucht den lokalen Partner. Jemanden, der die Ereignisse, den Konflikt und die Menschen genau kennt. Den zu finden, ist unsere erste Aufgabe. Dann gehen wir hin. Und eröffnen ein Restaurant. Was folgt, sind uralte Mechanismen einer Gruppe, die sich unter misslichen Umständen neu erfinden muss. Beim Essen, bei Tischgesprächen. Das ist noch kein Selbstläufer. Doch es macht einen Anfang, wenn man den Tischnachbarn bittet: »Reich mir doch mal das Salz.« Ich lese gerade das in Mariupol Menschen, die im Frühling 2022 vor dem Krieg geflüchtet sind, wieder in ihre Häuser zurückkehren. Russische Besatzung hin oder her. Das ist ein Beispiel für eine Situation, in der Versöhnungsarbeit geleistet werden muss. Mit neutralen Treffpunkten, wo man sich unter dem Schutz des Gastgebers und in Ruhe miteinander auseinandersetzen kann. Ohne Zeitdruck und ohne Bevormundung. Die Cuisine ist ein Grassroot -Projekt. Es braucht Zeit, um wieder zusammenwachsen zu können.

De Lapuente: Wo wird die Cuisine aktuell als Vermittler tätig?

Höner: Gerade beginnen wir mit einem neuen Projekt im Kosovo. Dort sind die Narben des Krieges von 1999 noch längst nicht verheilt.

De Lapuente: Wie darf ich mir denn vorstellen, wie man die verfeindeten Gruppen zusammenbringt?

Höner: Der Begriff »verfeindete Gruppen« greift zu kurz. Die Cuisine stellt sich nicht mit einem Bratwurststand zwischen die Fronten. Doch in Konflikten, in denen sich verschiedene Ethnien gegenüberstehen, deren Feindschaft nicht selten von hintergründig agierenden Geostrategen instrumentalisiert worden ist, in bürgerkriegsähnlichen Situationen, werden tiefe Gräben aufgerissen. Zwar hat man Generationen lang friedlich koexistiert. Plötzlich soll alles anders sein! Die Nichtkombattanten, Frauen, Kinder, ältere Leute sind vielleicht mit allerlei Propagandainstrumenten verwirrt worden. Es gibt jedoch immer Gemeinsamkeiten, an denen sich anknüpfen lässt. Wo Zwetschen wachsen, gibt es auf beiden Seiten Zwetschgenkuchen. Mit den Zwetschgen kann man anfangen. Als Koch bin ich unverdächtig. Mag einer eine erfahrene Kriegsgurgel sein, voll mit ideologischen Vorurteilen und von hässlichen Erfahrungen gezeichnet. Mit mir spricht er schnell über den Zwetschgenkuchen seiner Großmutter und warum es dazu geriebene Haselnüsse unbedingt braucht. Darauf einen Sliwowitz. Und schon wird es ein wenig heller.

De Lapuente: Begeben Sie und Ihre Mitarbeiter sich aber dabei nicht selbst in Gefahr, wenn Sie sich als kulinarische Vermittler anbieten?

Höner: Da ich kein Kombattant bin, kein Feind, sondern ein freundlicher Sonderling, den man nicht allzu ernst zu nehmen braucht, bin ich auch nicht in Gefahr. Großmutters Zwetschenkuchen ist ein nicht zu unterschätzender Faktor der Friedensarbeit von CSF. Auf zum gemeinsamen Backen.

»Kochen ist Politik«

De Lapuente: Wie kamen Sie auf die Idee und wo entstand das erste Lokal der Cuisine sans frontières?

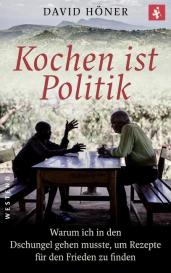

Höner: 2003 arbeitete ich an einem Dokumentarfilm über die Bekämpfung der Kokainplantagen im kolumbianischen Putumayo an der ecuadorianischen Grenze. Damals wurde der »Plan Colombia«, eine US-amerikanische Strategie im Kontext des »War on drugs« umgesetzt. Große Geldmengen kamen aus den USA zur Unterstützung von Polizei und Militär. »Dyn Corps« eine Söldneragentur aus Virginia, entsandte Personal in den Grenzdschungel zwischen Ecuador und Kolumbien. Teile des Putumayo wurden vollständig von den FARC, der kolumbianischen Guerilla, verwaltet. Es kam zu Kämpfen zwischen den verschiedenen Protagonisten, Guerilla, Armee, Söldnern und paramilitärischen Einheiten. Ein Chaos. Ich verbrachte einige Tage in diesem Gebiet. Was mich am meisten erschütterte, war das Schicksal der Menschen, die am Konflikt nicht beteiligt waren. Sie gerieten zwischen sämtliche Fronten. Die Zivilgesellschaft existierte praktisch nicht mehr. Eine lähmende Einsamkeit breitete sich aus. Die Bauern hatten Angst, ihre Höfe zu verlassen, die Dörfer und Straßen waren kontrolliert von bewaffneten Gruppen, deren Herkunft und Absichten undurchschaubar waren. Wieder zu Hause in Quito versuchte ich das Erlebte zu verarbeiten. Es wurde mir klar, dass es neutrale Schutzzonen brauchte, in denen sich die Betroffenen austauschen konnten, wo sie Ruhe finden und sich und ihr Leben neu aufstellen konnten. Als gelernter Koch und Gastronom kam ich schnell zum Schluss, dass solche Räume auch ein Angebot machen mussten. Ein Restaurant für alle. Essen, Trinken, Rast und Information. Ein Wirtshaus. Dass diese einfache Idee in der Umsetzung komplexer war, als es auf den ersten Blick scheint, war mir nicht konkret bewusst. Ich fand in der Schweiz die Unterstützung, die ich brauchte, um einen gemeinnützigen Verein zu gründen und Spenden zu sammeln. Die Cuisine Sans frontières wurde geboren. 2005 gelang es ein erstes Projekt zu realisieren. Im kolumbianischen Urabà, nahe der Grenze zu Panama, in der Friedensgemeinschaft San Josecito. Wer es genauer wissen möchte, kann die ganze Geschichte in meinem Buch »Kochen ist Politik« nachlesen. Diese erste Erfahrung war für uns vor allem ein Lehrstück. Seither sind an 14 Standorten auf vier Kontinenten Cuisine Restaurants eröffnet worden.

De Lapuente: Und was passiert mit dem kulinarischen Schutzraum, wenn das Krisengebiet wieder in Normalität zurückkehrt?

Höner: Ziel ist es solche Unternehmen an die lokalen Betreiber zu übergeben. Das hängt von vielen Faktoren ab. Es braucht einen langen Atem bis das Vertrauen der »Gäste« den Wirt zu tragen beginnen. Gastgeber sein heißt Menschen miteinander verknüpfen und sich verknüpfen zu lassen. Es bedeutet, Sitten und Brauch, Identität, Kultur, Produktion und Tradition zu respektieren. Bevor man beginnt, vermeintlich gute Ratschläge zu geben, muss man lernen, zuzuhören. Das an einem Tisch, der mit lokalen Speisen gedeckt ist, die man teilt, zu denen man einfache Tischgespräche führt. Missverständnisse werden ausgeräumt, alte Bekanntschaften erneuert, neue Verbindungen aufgebaut, Bedürfnisse erklärt oder Entschuldigungen ausgesprochen. Vertrauen fällt nicht vom Himmel, kann man nicht kaufen. Man muss es sich verdienen. Erst dann, wenn vieles ausgesprochen ist, das ausgesprochen werden musste, bei Brot und Bier und Eintopf, erst dann kann ein neuer Plan Gestalt annehmen. Gemeinsamkeit, der Geist, der stets vereint. Dafür steht die Cuisine.

David Höner, 1955 in der Schweiz geboren, arbeitete nach seiner Kochausbildung fünfzehn Jahre als Koch, Küchenchef und Caterer. Journalistisch ist er seit 1990 für Radio, Fernsehen und Printmedien und als Autor von Hörspielen, Radiofeatures und Theaterstücken tätig. Langjährige Auslandsaufenthalte führten ihn 1994 nach Quito, Ecuador, wo er als Mitarbeiter in Kulturprojekten (Theater, Radio), in Entwicklungsprojekten und Gastrounternehmer aktiv wurde. 2005 gründete er die Hilfsorganisation Cuisine sans frontières CSF.

Ähnliche Beiträge:

- Widerstand gegen die Nahrungsmittelindustrie

- »Beim Kochen fühle ich mich zuerst wohl«

- „Teilen statt töten“

- »Ein unglaubliches Versagen des Westens«

- »Es ist erstaunlich, dass Pazifisten von heute auf morgen zu Bellizisten mutieren«

Selten so Gelacht, es reicht schon eine KüfA zu besuchen https://de.m.wikipedia.org/wiki/Volxk%C3%BCche am besten zur Coronazeit. ZAHAL und HAMAS Kriegsverbrecher treffen sich in den Kampfpausen auf ein Tee und zum gemeinsamen Falafelessen!

„Der klassische Dorfgasthof ist eine kulturelle Drehscheibe. Es gibt den Stammtisch, Hochzeiten und Vereinsfeste werden gefeiert, politische Versammlungen werden veranstaltet. Man kann zusammen Karten spielen, im Keller ist die Kegelbahn, im Sommer wird im Biergarten zum Tanz geladen und sollte man dereinst abtreten, treffen sich hier die Hinterbliebenen, um sich zu erinnern und auf diese Erinnerungen anzustoßen. “

Meiner Beobachtung nach ist das längst Geschichte und zwar exakt seit den Rauchverboten. Die Gaststätten machen nach den Essenszeiten zu. Das Gasthaus als Bollwerk der Moderne gegen das umherschleichende Mittelalter existiert nicht mehr. Zumindest da, wo ich hinkomme.

Bei Herrn Höner scheint das anders zu sein. Da, wo man das Rauchverbotszeichen vermutet, ist eine durchgestrichene Waffe. Verständlich. Und wohl auch die Erklärung, warum es hier so klappt mit der Kommunikation.

Hassobjekte sind gemacht, von denen, die vom Hass profitieren. Sitzt man nun mit dem Hassobjekt zusammen, dann sieht man, dass das ein ganzt normaler Mensch ist, mit dem eine Verständigung möglich ist. Wobei der Zwetschgenkuchen hilfreich wirkt.

Nur eben: die, die für die Kriege tatsächlich verantwortlich sind, wird man da nicht hinkriegen.

Neues aus Schweinewalde:

https://www.youtube.com/watch?v=6tpEXvWUeIw

Mariupol „russische Besatzung“ reicht mir schon…sorry aber so bin ich halt! 🙁