Alles könnte wunderbar kultiviert und angenehm verlaufen auf dem Schloss des Freiherrn von Tadelshofen. Aber zwischen ihm und Donna Fauna bauen sich Spannungen auf.

Ein Yoga-Unternehmer. Ein international gefeierter Filmemacher. Ein adeliger Ex-Diplomat. Ein technoider Rechtsanwalt. Ein Medienkünstler auf dem Verschwörungstrip. Eine linksradikale Aktivistentunte. Was für ein Figurenkabinett, sinnierte Fauna, als sie neben Jonathan Rischke schweigend zu den anderen zurücklief: versammelt auf einem Schloss, das seinerseits der Kuriosität nicht entbehrte.

Das Ganze atmete das Flair jener legendären Kunstepochen, die sich oftmals als Präludium großer Geschichtskatastrophen erwiesen hatten, fand sie. Man hätte sich diese unwahrscheinliche Kulturmischung auch in einer Künstlerkolonie im Tessin um 1900 vorstellen können, im Strandbad Heiligendamm zu seinen besten Zeiten oder auf dem Schloss der Borutíns bei Janowitz.

Eventuell hatte dieser von Tadelshofen sogar das Potential, diesem Tag die Anmutung eines Salons der französischen Revolutionszeit zu verleihen: Exquisites Interieur, erlesene Weine und Speisen – und hinterher, beim Kartenspiel in der Bibliothek, routinemäßig den nächsten Staatsstreich durchsprechen.

Freilich fehlte Fauna noch einiges zur rechten Abrundung. Etwa eine Revolution drumherum oder eine Goldene Ära der Literatur, der Musik und der Künste.

An herannahenden Katastrophen immerhin herrschte nach Lage der Dinge wohl kein Mangel. Was aber ebenfalls fehlte, war ein Vertreter der schreibenden Zunft in diesem erlauchten Kreise. Doch Tädeus hatte die Ankunft seines jüngeren Bruders Irinäus bereits angekündigt, zum Abendessen. Auf diesen war Donna Fauna ganz besonders gespannt.

»Sind alle diplomatischen Verstimmungen ausgeräumt, Lady Fauna, Monsieur Rischke?«, lächelte Tädeus von Tadelshofen, als Jonathan und Fauna in aufgeräumter Stimmung ins Teezimmer zurückkehrten.

Fauna bemerkte wohlwollend, dass der Freiherr ihr Tuntentum mit weltläufiger Selbstverständlichkeit hinnahm und sich ihr gegenüber konsequent femininer Anredeformen bediente. Dennoch sagte sie maliziös: »Falls die Verstimmungen zwischen Jonathan und meiner Wenigkeit gemeint sind: Die waren ja mit wenigen klärenden Worten auszuräumen …«

»Tres bien! Wollen wir mit der Schlossführung beginnen?«, erwiderte von Tadelshofen, der die versteckte Drohung durchaus bemerkt hatte. »Au ja!«, rief der Quex, sprang auf und brachte sogleich seine Kamera in Anschlag.

Dies quittierte der Schlossherr mit einer abwehrenden Geste. Er sei untröstlich. Obgleich selbst hart am Rande der Facebook-Sucht rangierend, sei ihm die grauenhafteste Vorstellung, Fotos seines Allerheiligsten auf Instagram oder an anderen Orten kollektiver digitaler Unbotmäßigkeit zu wissen. Wenngleich das sicherlich ein Spleen seinerseits sei, lege er Wert darauf, es sein Heim betreffend bei einer gewissen Unsichtbarkeit zu belassen. Man möge sich vielmehr der Schönheit des Augenblicks überlassen und die Erinnerung an das Gesehene dem Lichte der eigenen Augen anheimstellen.

KQ gab einen Laut der Unzufriedenheit von sich und packte die Kamera wieder weg.

Fauna zog misstrauisch die frisch gezupften Augenbrauen zusammen.

Pavel Berger-Grün dagegen war voll des Lobes für diese stilsichere Hausregel. Er selbst, Filmemacher durch und durch, lasse auf seinen privaten Urlaubsreisen grundsätzlich alle technischen Erinnerungshilfen daheim. Er vertraue lieber einem Notizbüchlein, in das er seine Eindrücke schreibe und die ein oder andere Skizze zeichne. Da bleibe hinterher mehr Raum für die Fantasie.

»Vorsicht, Pavel!«, kumpelte Jonathan Rischke zurück. Mit ganz ähnlichen Argumenten lehne die gute Fauna das Genre Film rundweg ab! Wenn sich das durchsetzte, wäre er glatt arbeitslos.

»Well, Jonathan«, blieb Pavel Berger-Grün ungerührt. Das sei es dann unter Umständen sogar wert. Ohnehin käme er nicht umhin festzustellen, dass gerade sein Kunstgenre mehrheitlich eine fürchterliche Rolle spiele im Gefüge jener Macht, die das wirkliche, gefährliche Leben allerorten abzutöten drohe.

Fauna hatte diesen Berger-Grün soeben liebgewonnen und meinte tröstend: »Grämen Sie sich nicht, Pavlinksi, old chap. Nach Marx sind im Normalbetrieb von Gesellschaften die herrschenden Ideen immer die Ideen der Herrschenden. Nur in wenigen Ausnahmesituationen wird das Subversive mehrheitsfähig, oder, andersherum: wird die Mehrheit subversionsfähig! Üblicherweise ist der kulturelle Mainstream nichts weiter als ein Mahlstrom stinkender, systemkonformer Kulturabfälle. Das trifft nicht nur auf Ihr Genre zu, von dem ich tatsächlich keinen Dunst habe.«

Berger-Grün kicherte laut auf und legte liebevoll den Arm um sie, oder zumindest versuchte er es, was sich bei der zwei Köpfe größeren Fauna schwierig gestaltete. Alle lachten. Fauna entbot Berger-Grün alternativ ihren Arm, der hakte sich unter und los ging es zur großen Entdeckungsrunde durch Schloss Montgolfière.

Von Tadelshofen öffnete zunächst eine Flügeltüre, die aus dem Teezimmer in einen Saal von vielleicht hundert Quadratmetern führte. Darin standen ein schöner alter Blüthner-Flügel und die Büsten diverser Komponisten. »Unser Kammermusiksaal«, erklärte von Tadelshofen. »Hier finden zweimal im Jahr klassische Schlosskonzerte statt.«

»Etwa unter Einbeziehung der Öffentlichkeit? Wie unvorsichtig von Ihnen, mein höchstgeschätztes Freiherrchen!«, frotzelte Donna Fauna.

»Mais non! Wo denken Sie hin, Lady Fauna?«, konterte Tadelshofen: »Nur geladene Gäste! Engste Freunde, Geschäftspartner, Angehörige befreundeter Adelshäuser und dergleichen Publikum.«

»Sehr vernünftig, mein Bester! Der reine Tisch ist bekanntlich das vornehmste Möbelstück in einem gut geführten Haus …«, retournierte Fauna, unnachahmlich blasiert.

Die anderen kringelten sich vor Kichern, auch Pavel Berger-Grün, dem Pedrillo, Jonathan und KQ abwechselnd übersetzten. Das Spielchen, das sich da zwischen »Lady Fauna« und dem »Freiherrchen« entwickelte, besaß unbestreitbar seinen komischen Reiz. Hinzu kam die allgemeine Erleichterung, dass die beiden vermeintlichen Kontrahenten sich so blendend zu verstehen schienen. Alle Anwesenden waren eingeweiht in das über politische Fragen drohende Zerwürfnis.

Fauna und Tädeus ihrerseits überschätzten nicht, was auf diese Ebene der nonchalanten Kommunikation zu geben sei. Der Austausch gut gelaunter Schlagfertigkeiten konnte ja auch dazu dienen, sich warmzuschießen. Das war ein Abtasten, Austesten und Sich-in-Position-Bringen. Heiße Eisen waren bislang nicht berührt worden. Dann erst würde man sehen, wie weit die Sympathie tragen konnte.

Die Gruppe betrat den nächsten Raum. Hier standen ein Tresen, Tische und Stühle, »für den Umtrunk nach dem Konzert«, daran angeschlossen war eine moderne Küche zu bewundern: »Für das Catering rund um das Konzert«, erläuterte der Schlossherr.

Im dritten Raum fanden sich ein Billardtisch, Sofas und Sessel: »Für die Zigarre nach dem Umtrunk nach dem Konzert«, wie Tädeus von Tadelshofen erklärte, der anschließend ausführte, die in diesen Räumlichkeiten vorhandene Bausubstanz, etwa die Kassettendecken, die Wandvertäfelungen aus Eiche und der schöne Holzfußboden, sei weitestgehend bauzeitlich.

»Aus dem 19. Jahrhundert, meinen Sie?«, schoss da schon wieder Fauna dazwischen, mit einem spöttischen Unterton, der darauf schließen ließ, dass sie das nun nicht eben sehr beeindruckend fand. Diesmal sekundierte ihr Pedrillo, der darauf verwies, dass für ihn als Spanier eigentlich alles hinterhalb des Barocks geradezu als Ausgeburt der Postmoderne gelte.

Tadelshofen, anstatt diese Spitzen einer Erwiderung zu würdigen, stieß eine große Flügeltür auf. Die Spötter verfielen in Schweigen, Pavel Berger-Grün stieß sein »Hell and damnation!« aus. »Boah, wie krass ist das denn?!«, frohlockte KQ.

»Et voila: die Schlossbibliothek!«, sprach der Hausherr und merkte an, hier kämen mitunter auch Freunde des Barocks auf ihre – nebenbei bemerkt: nichtanfallenden – Kosten. Das betreffe vornehmlich naturwissenschaftliche, kunstgeschichtliche und philosophische Werke – sowie die Rechtsgeschichte, wo man sogar eine Privatsammlung alter Handschriften vorweisen könne.

Der Raum war bedeutend größer als die zuvor gezeigten und die langen Regalreihen mussten Tausende und Abertausende Bände beherbergen.

Von Tadelshofen fuhr fort, dass er diese Bibliothek nicht alleine betreibe:

»Sondern zusammen mit meinem Bruder Irinäus, den Sie in Bälde kennenlernen werden. Er wohnt und arbeitet in Berlin. Deshalb haben wir nach dem Tod unseres Vaters einen großen Teil der Literaturbestände aus der Familiensammlung und unsere jeweils eigenen Büchermassen zusammengeführt und hier konzentriert. So kann mein Bruder in der Zurückgezogenheit von Montgolfière seine Recherche treiben. Zumal wir durch Kooperationsvereinbarungen mit einigen Universitätsbibliotheken verbunden sind und per Fernleihe fast alle Titel besorgen können. Wir haben in den letzten Jahren auch einige Sammlungen angekauft.

Für mich, der ich in diesem alten Kasten einen Gutteil meiner Zeit verbringe, ist diese Bibliothek außerdem von Vorteil, weil ja der Dämmwert von Büchern nicht zu unterschätzen ist. Ihr versteht, das Schlossleben im Winter bietet gewisse Härten, zumal der Personalbestand heutzutage …« Von Tadelshofen seufzte tief und ironisch.

Fauna legte voller Mitleid die Hand auf seine Schulter: »Ich weiß, ich weiß: die Französische Revolution, die Abschaffung der Leibeigenschaft, der Sozialismus … Hätte unsereins geahnt, was man Euereinem damit antut, glauben Sie mir, … »

Alle lachten.

Berger-Grün wollte wissen, wo sich die Sammlung über die frühe Luftfahrtgeschichte befände. Tädeus brachte ihn zu einem gut und gerne sieben Meter breiten Regal. Es gäbe auch zahlreiche englisch- und französischsprachige Titel, fügte er an. Weitere Bestände, vor allem Originaldokumente wie Briefwechsel, technische Zeichnungen und Konstruktionspläne seien in einem Spezialarchiv untergebracht.

»Hah! Die Geschichte der Päpste von Leopold von Ranke. Hab ich auch zu Hause stehen«, rief von weiter hinten Fauna aus.

»Und auch gelesen?«, rief von Tadelshofen zurück.

»Naturalmente! Und einiges gelernt dabei«, antwortete Fauna.

Hinter einem anderen Regal ließ sich der Kanarienquex hören: »Neues Allgemeines Künstlerlexikon. Herausgegeben 1838. Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter etc.«

»Medailleure, Elfenbeinarbeiter etc«, wiederholte Fauna selig.

»Days of glory«, schwärmte Jonathan.

»Das hier ist etwas für Sie, Gnädigste!«, winkte von Tadelshofen Fauna zu sich. In der Hand hielt er ein Werk von Horaz, eine uralte Ausgabe der Ars Poetica.

»Dieses Buch war einst im Besitz eines gewissen Karl Marx, wie Sie hier erkennen können«, grinste der Freiherr. Er habe dieses Kleinod vor gut zwanzig Jahren bei einer Auktion erstanden. Kurz nach der Wende, zum Schleuderpreis.

Fauna nahm das Buch andächtig in die Hände, fand den handschriftlichen Namenszug des großen Denkers und ärgerte sich sogleich. Da hatte dieser Spross der herrschenden Klasse sich doch glatt den antikommunistischen Unverstand der Wiedervereinigungszeit zunutze gemacht, um neben diesem Schloss und hektarweise Land auch noch diesen Buchschatz an sich zu bringen, ja: zu rauben. Für Geld, freilich. Doch ein Raub war das gewesen, nichtsdestotrotz: die Plünderung des Erbes einer Bewegung, die den Tadelshofens dieser Welt in unversöhnlicher Feindschaft gegenübergestanden hatte, zu einem lachhaften Notverkaufspreis.

»Sehen Sie, mein lieber Tädeus!«, säuselte Fauna: »Sie unterliegen da einem Missverständnis, falls Sie meinen, durch dieses Schnäppchen mehr errungen zu haben als eine für Ihre Verhältnisse vermutlich sehr belanglose Wertanlage. Eine Idee lässt sich nicht kaufen. Währenddessen existieren die gesellschaftlichen Widersprüche, die den Ideen eines Karl Marx ihre geschichtsbildende Kraft zuführten, nach wie vor. Leider.«

»Ja, diese gesellschaftlichen Widersprüche gibt es. Immer noch und ungebremst«, gab von Tadelshofen ruhig zurück: »Bestimmt nehmen Sie an, dass mich meine eigene Stellung in diesem Konflikt, meine Geburt in relativem Reichtum, fest an die Seite der Mächtigen kettet. Da gehen Sie fehl. Ich kenne die Mächtigen, besser als Sie. Zumindest einige von ihnen durfte ich persönlich in Augenschein nehmen. Ich kenne auch die Ohnmächtigen besser, als Sie denken. Nur, wissen Sie: Mein Weltbild unterteilt nicht in Klassen oder Rassen. Ich denke in Menschen. Ich beurteile deren Charakter, jeden einzeln, ganz für sich. Diese Einzelfallprüfung ist zweifellos zeitaufwendiger als Ihre Pauschalverdammung ganzer Gesellschaftsschichten. Mir scheint sie um einiges redlicher.«

»Einzelfallprüfung?«, konterte Fauna: »Die nehme ich auch vor, keine Angst. Wäre ich sonst hierhergekommen? Nur wird die Geschichte nicht von Einzelnen gemacht oder wenigstens nicht von ihnen alleine. Gruppen von Menschen organisieren sich und bilden Strukturen – und sie tun das nicht nach rein individuellen Vorlieben. Bewusst oder unbewusst folgen sie damit den Interessen, die sich aus ihrer Position in der Gesellschaft ergeben.«

»Je sais que …« Von Tadelshofen zeigte auf eine lange Reihe brauner Bände aus DDR-typischem Lederimitat: die Gesammelten Werke Lenins, herausgegeben vom Zentralkomitee der SED. Alle 40 Bände standen da, inklusive der neun Bände »Briefe« und dem »Konspekt zum Briefwechsel«, samt der beiden Register- und der zwei Ergänzungsbände.

»Haben Sie Lenins Werke ebenfalls als Wertanlage erworben?«, wollte Fauna wissen: »Das war ein schlechtes Geschäft, scheint mir.«

Der Freiherr gab an, auch darin gelesen und namentlich Staat und Revolution sowie Lenins Thesen über den Imperialismus als sehr lehrreich empfunden zu haben. Speziell was die Rolle des Bankkapitals bei der Herausbildung des Imperialismus angehe, denke er in der letzten Zeit immer wieder an Lenin – und an Nikolai Bucharin, dessen Untersuchung über Imperialismus und Weltwirtschaft er ebenfalls mit Gewinn gelesen habe.

»Sie sind ja ein Leninist reinsten Wassers, Genosse Tadelshofen!«, entgegnete Fauna in gelangweiltem Ton, wandte sich ab und schlenderte weiter durch die Regalreihen.

»Das kann noch heiter werden«, raunte Jonathan Rischke dem Kanarienquex zu.

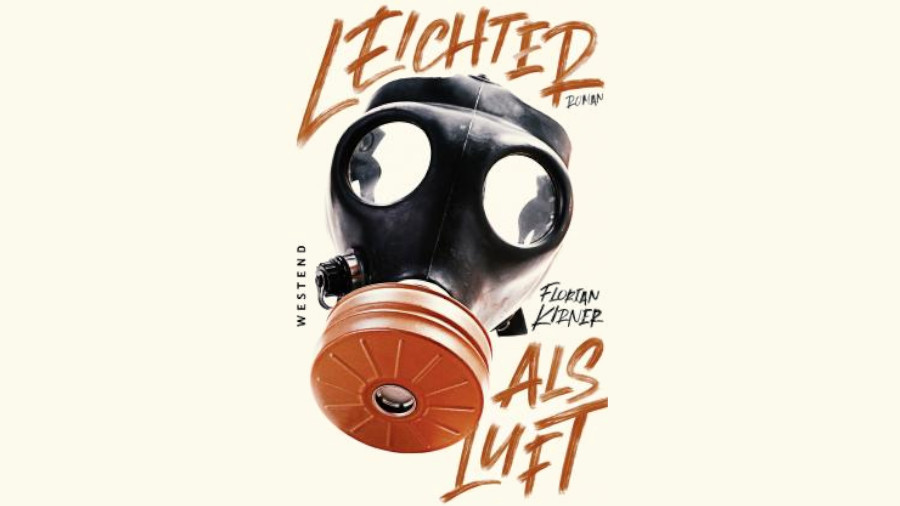

Ähnliche Beiträge:

- Leichter als Luft, Folge 63 — Attentat oder Unglück?

- Leichter als Luft, Folge 60 — Lauter Psychonauten

- Leichter als Luft, Folge 50 — Rochus, der Vorfahr

- Leichter als Luft, Folge 61 — Katastrophe und Meinungen

- Leichter als Luft, Folge 59 — Stimmungsumschwung

Um einen vernünftigen Sandalenfilm zu machen, brauchst du mindestens 80000 voll bewaffnete Legionäre, und die sind in Zeiten der Entsagung nicht mal eben um die Ecke zu engagieren, zumal auch bei der NATO ein Nachschubdefizit besteht. Die müssen dann auch erst mal lernen, wie sie sich in Schildkrötenformationen zu bewegen haben, bevor sie die Pfeilhagel der Invasoren niedermäht.